150多年 紅十字會以行動改變世界

非報系

150多年 紅十字會以行動改變世界

非報系

今天,我想和大家分享一個真實,關於愛與勇氣的故事,也是一個秉持良知和行動改變全世界的最佳實證。

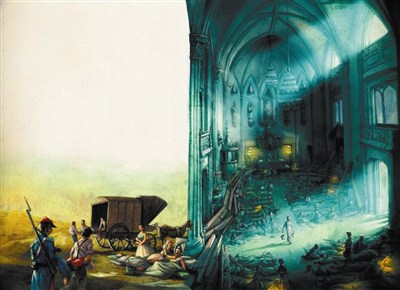

故事從一八五九年說起,當時三十一歲、瑞士籍的商人亨利‧杜南先生因公出差,行經義大利蘇法利諾小鎮,適逢奧地利與法國、薩丁尼亞聯軍激烈戰役,戰場上到處可見哀嚎遍野的傷兵和成千上萬的屍體,杜南先生看到遺體無法妥切的處理、傷兵亟待救援。

他毫不猶豫地放下手邊所有工作,變賣身上所有財物以換取傷兵所需,號召當地居民組成志願隊,不分國籍地給予傷兵幫助。

由於親眼目睹當時驚駭哀痛的景象,令他無法忘懷,三年後,杜南先生出版了一本《蘇法利諾回憶錄》(A Memory of Solferino),揭露蘇法利諾戰役中傷兵們悲慘的境遇,這本書震驚了全歐洲,引發當時國際社會對於傷兵境遇的重視。

杜南先生在書中不僅陳述了蘇法利諾戰役的慘狀,更依據他所看到的現象,具體呼籲各國應在平時成立中立的民間救援組織,以便在戰爭中有效執行救助救護的任務;他同時呼籲各國應該共同制訂國際公約,保障民間救援組織可以順利地在戰爭中執行救護的工作。

西元一八六三年,亨利‧杜南先生的呼籲獲得了響應,他與其他四位瑞士籍知名人士共同組成「救援傷兵國際委員會」(其後改名為紅十字國際委員會,是國際紅十字運動的創始機構),並在這個委員會的呼籲奔走下,同年十月,數個歐洲國家政府代表在日內瓦集會,決定推動成立杜南先生所倡議的傷兵救援組織,並稱之為「紅十字會」。

隔年,由十二個歐洲國家代表在瑞士日內瓦召開外交會議,一致通過日內瓦改善陸地上部隊傷兵境遇公約,也就是我們常說的「日內瓦公約」。這不僅是每一個紅十字夥伴都熟知的紅十字運動起源,更是國際社會開啟國際人道法(International Humanitarian Law)議題的重要里程碑。

筆者自一九八七年投入中華民國紅十字運動迄今,對於亨利‧杜南先生經歷蘇法利諾戰役的心情,對照當今發生在世界各地的災難場景,感觸特別深刻。

尤其杜南先生當下捲起衣袖,付諸行動,當他寫到「每走一步你都被倒在你面前和擁擠在你周圍的可憐的人們擋住。然後你問自己:『為甚麼我要去右邊,左邊有那麼多人還沒有得到一句友善和安慰的話,還沒有喝一杯水解解渴就要死去!』」這樣在自己內心深處不斷地掙扎,正是人道工作者最佳的心情寫照。

如果你我愈能體會杜南先生當時的感受,就會更明了為甚麼紅十字運動可以超越國界、人種、跨越世代、歷久不墜,以及為甚麼人道救援是人類社會奉行的普世價值。

亨利‧杜南先生終其一生致力於紅十字志願服務運動,晚年窮困疾病,雖然在一九○一年獲頒第一屆諾貝爾和平獎的殊榮,卻因貧病交困,於一九一○年病逝在安養院中。所幸,世人並沒有遺忘這位點燃人道火燭的先行者,杜南先生已成為後人學習仿效的標竿人物。每年五月八日,杜南先生的生日,已被訂為「世界紅十字日」,各國的紅十字會都會在這一天舉辦義工表揚等活動,紀念亨利‧杜南先生為世人開啟的人道價值。

筆者身為紅十字運動的一份子,深深受到杜南先生的感召,特藉此機會與讀者分享,希望能夠有更多的人體會人道工作的珍貴價值,並且給予志願服務工作夥伴最大的支持。

陳長文(台北市/中華民國紅十字會總會會長)

150多年 紅十字會以行動改變世界

右圖為一八五九年六月,亨利‧杜南適逢蘇法利諾戰役,雙方傷亡非常慘重。他及 時在基耶薩‧馬焦雷教堂,號召當地居民組成醫護隊,協助教堂內將近五百名的傷兵,以及在教堂外用帆布搭建救難所,為約一百名傷兵進行人道服務。左上圖為紅十字會創辦人亨利‧杜南。照片和繪圖/中華民國紅十字會總會提供