高雄佛光山「佛光緣美術館」於今年一月十五日到三月十三日展出「神刀傳奇--吳榮賜雕塑藝術個展」,呈現木雕大師吳榮賜的多元與內涵兼具的作品。此次展出有十八羅漢、文字藝術、萬佛世界、神話傳奇、史傳俠義等作品,其中十八羅漢是佛光山星雲大師因興建佛陀紀念館而委以重任,過去十八羅漢給人印象都是男眾,星雲大師倡導佛教男女平等,因此加了「大愛道」、「蓮華比丘尼」、「優婆遮羅」三位女眾羅漢。吳榮賜以純熟、細膩、精湛的刀工將各羅漢的性格一一呈現出來。

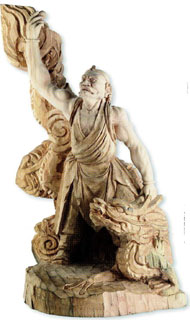

藝術途徑是艱苦而遙遠的,沒有學院背景的吳榮賜,到佛光山討論十八羅漢石雕創作時,曾說到:「這是千秋萬世的作品,如果是十年前我可能做不好也不會做,如今我已累積多時的磨練,相信我一定能夠圓滿達成。」今日他以一份對雕刻藝術的熱愛,無比自信的將十八羅漢石雕賦予「新生命力」,跳脫出傳統民間的公式化的造像雕刻。矗立在佛陀紀念館的成佛大道上,十八羅漢讓觀賞者了解他們在佛陀臨涅槃時,受囑咐到世間弘揚佛法、利益眾生的因緣與修行。這十八羅漢,動靜分明、形貌迥異,不但在動作上清楚描繪了各羅漢的特點,連面部表情也細膩呈現出各羅漢的性格。尤其是降龍羅漢,降伏惡龍的過程可說是呈現十足的動態感與戲劇張力,怒目雄威的神情更增加了其力量表現的說服力,令觀者目光難移。

甚少有藝術家將中國的甲骨文以雕刻方式來詮釋其藝術生命,吳榮賜以甲骨文為題材,讓原本平面圖像系統的中國文字「立體化」。基本上,高超的雕刻技術必須有豐富的學識涵養來支撐,否則無法呈現有深度的創作內容;而豐富的學識涵養若沒有高超的創作技術,亦無法心手相應,將藝術家的內在精神徹底呈現。中文系畢業的吳榮賜,對於漢字的歷史價值和藝術精神有相當體悟。向來,漢字的藝術表現,往往是書法的專利,而吳榮賜卻以雕塑的方式還原漢字最基本的樣貌,希望能將漢字所蘊含的文化與智慧呈現出來,極具教育意義。

眾神的愛徒—吳榮賜在本次展出數十件佛雕造像。說到刻佛,認識吳榮賜的人都知道他年輕時曾作過一個夢,夢境中他將一尊沒有臉的觀音像一刀一刀的刻出五官來。這個夢不僅啟發了他這輩子要走的路,也結下了他這一生的「佛緣」。吳榮賜自二十三歲在台北拜潘德先生為師的那一刻起,刻佛至今已四十年。他認為藝術品的創作必須具有「成教化、助人倫」意義,因此不同於那些俠義題材,而是本著「淨化人心」的理念來刻佛,希望藉此感染大眾。菩薩、達摩、觀音、羅漢等各種形象、姿態與神韻,無一不傳神精采,尤其是二○○五年,吳榮賜在紐西蘭以世界級神木「考里松」刻成的「達摩」,粗曠面目卻呈現著莊嚴、恢廓的形象,出神入化的境界已無人能及,觀者無不動容。

至於在神話傳說方面,《封神榜》以及《西遊記》中的「二郎神」、「哪吒」、「魁星爺」、「孫悟空」等,皆是古典小說、傳奇、戲劇裡的著名角色。這些人物的形象流傳千古、面貌分明,在廣大人民的心目中占有無可磨滅的地位;在民間文學的領域裡發光發熱。神話傳說可說是文學與文化在衍嬗過程中的重要元素,在中文系拿到碩士學位的吳榮賜,遊走在文學的世界裡可以讓他發揮無限想像,而這毫無邊際的思維模式也正是他刻刀下的重要題材,然而,能夠將這口耳相傳的故事借由鬼斧神工的技法付諸真實的形象,在雕刻藝術的世界裡,未嘗不是一種神話?

吳榮賜的看家本領在史傳俠義的題材上具體呈現。歷史上的英雄人物,往往藉由傳說、文學的流轉與昇華,逐漸成為後世人民的精神典範甚至膜拜對象,三國名將關羽、趙雲;宋代岳飛、楊家將等,不僅是叱吒風雲於一時代,其忠義精神更是傳誦千古。

在吳榮賜的創作中,「關公」極為常見,無論是「千里單騎」、「一夫當關」,那種蓋世英雄的氣魄在吳榮賜刀下被呈現得淋漓盡致。個性豪邁爽朗的吳榮賜,對於史傳小說中的俠義人物,更是心生嚮往,無論展昭、白玉堂等,刻畫他們,就好像在刻畫自己,他認為若不是他與生俱來的草莽性格,就絕對無法呈現這些英雄人物的干雲豪氣。他們銳不可擋的眼神,觀者從哪一角度視之,盡覺目光炯炯,說吳榮賜是「俠義」的代言人,一點也不為過。

「神刀傳奇--吳榮賜雕塑藝術個展」,所呈現的不只是上述的十八羅漢、文字藝術、萬佛世界、神話傳奇、史傳俠義等,更體現出無窮無盡的創作力與廣闊胸襟。吳榮賜的雕刻刀法往往能在傳統注入新的生命力,他在傳統的雕刻技法中,體悟了一種類似抽絲剝繭的技法,以圓弧刀面一刀一刀呈現物像的線與面,如同水面波紋,他名之「波紋刀法」。這「波紋刀法」,讓原本靜止不動的物像,呈現出時間與空間的流動,這是他在技法上有別於傳統匠師的特點。曾經有人問及吳榮賜的創作靈感,他沉默了一會,說:「想到什麼就刻什麼。」比起處處引經據典的藝文創作者,這句「想到什麼就刻什麼」似乎在某種程度上帶有自謙的意味,其實,這句話倒揭示了吳榮賜力敵萬鈞的創作生命力。如果說藝術品能呈現藝術家的內在精神,那麼吳榮賜的創作無疑是其內在精神的徹底呈現,毫不掩飾、豪不做作。

(本文作者為中央大學兼任講師)