鐘金水拿出左圖因夫妻感情不睦賣妻的契約書;右圖則為一名婢女因不慎將蚊帳燒破一個洞,因恐懼而逃走的搜查契約。

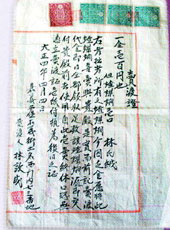

一名女子在大正四年(一九一五年)四月嘉義西堡嘉義街(現嘉義)被販賣的契約。下圖/記者林淑妙

【記者林淑妙梧棲報導】契約,不僅記錄著先民日常生活情景,反應民間社會經濟狀況,更是研究早期台灣史的重要依據。家住台中梧棲開刻印章店,同時是地方文史工作者的鐘金水,二十多年來蒐集二百多張時空跨越長達二百多年的賣身契約,見證了台灣先民的社會史。

契約的真正原因、來源,因年代久遠早已不可考,但從契約中的文字,及其上方所貼的印花,鐘金水嘆了一口氣說,這證明了早期的女性不僅被當成一件商品,可以隨意販賣,而且在當時竟是合法的,完全沒有人權、尊嚴可言。

鐘金水隨即拿出五份賣身契表示,這都是同一名女子被賣的證據。賣身契日期記載,明治四十四年(一九一一年)被賣二次、大正元年(一九一二年)也被賣二次及大正四年(一九一五年)一次。他說,現代社會講究人權,卻不懂得珍惜,反觀過去,哪有什麼人權可言。

對於蒐藏賣身契約的舉動,鐘金水笑說:「文字會說故事啊。」二十多年前他從報紙上看到有人賣小孩被判刑,因而引發好奇並思考著,「何以現代人販賣人口不敢留證據,先民們竟光明正大地打契約、貼印花?」

每張賣身契約背後都有著令人動容的故事,但理由也是光怪陸離,其中不乏有因「不遵家訓」賣媳、「六親欠緣」賣子、「衣食難餐」賣妻等,其中一張契約還敘述著,一名丫環不慎將蚊帳燒破一個洞,因恐懼而逃家的「行蹤不明搜查願」契約。鐘金水說,台灣先民生活困頓,當時根本毫無人權可言,什麼都可以販賣。

由於賣身契約對研究台灣先民的生活形態極為珍貴,許多研究經濟、社會、歷史的學者,乃至政府文化單位,紛紛向鐘金水借去研究或展出,鐘金水笑說,這樣很好,讓更多人透過這些契約認識台灣史。

看了如此多賣身契的故事,讓鐘金水對於親職教育也發展出一套方法,他提到,有次兒子嫌妻子做的飯菜不好,不願吃,他得知後跟兒子說,他都是用感恩的心吃飯,兒子嫌妻子做的菜不好,以後由兒子作主,全家都配合;兒子知錯後,此後不再有異議。

對賣身契約感到好奇嗎?即日起至十六日在台中市立葫蘆墩文化中心(原台中縣立文化中心)展出,讓民眾一窺台灣先民的社會生活形態。