家庭、學校功能式微 孩子學不到成長 不知面對挫折 以霸凌自殘掩蓋焦慮 大人須理解並回應

青少年凌虐同儕及自殘新聞,成為昨天報紙的焦點,讓人驚悚。

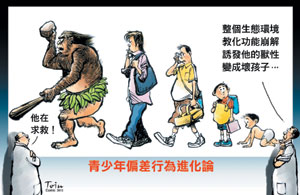

以某種程度而言,青少年多少都有偏差行為,這可讓他們產生「當家作主」感覺,還能對抗成人及社會,贏得同儕認同,因此,青少年偏差行為素來存在,而從各種學術研究報告來看,這是普遍性的,雖然成人總是管理、壓制,卻不可能杜絕。

不過,近年似有嚴重趨勢,聚眾霸凌、殘忍凌虐同儕或自殘都出現了,如要找原因解釋,應是現今青少年普遍缺乏「同理心」,無法站在他人立場思考,也就是人類社會基礎的黃金律「己所不欲,勿施於人」崩解了。

造成的原因很多,若從影響青少年社會化的機制來看,孩子學習基本道德與品格的家庭教育功能崩解,許多家庭不再是孩子的避風港,而是令孩子恐懼的地方,例如有不少凌虐者,自幼就活在家暴陰影中。

另外,單親、低收入戶、高風險家庭,父母自顧不暇,管不了孩子的品格教育,甚至讓孩子自生自滅,很容易就被黑幫吸收;還有雖然家庭經濟無虞,但因少子化,父母過於溺愛孩子,怪獸家長教出一堆千錯萬錯都是別人錯的孩子,讓青少年失去學習同理心的機會。

媒體也不再傳遞社會人應遵守的道德法則,報導、播出扭曲價值觀的新聞或節目

;而父母、老師、社會意見領袖等重要的他人與參考團體,無法再提供足資效法的榜樣或身教,加上大人本身就一團混亂,被青少年看不起。

學校廢除體罰後,老師失去了管教的武器,而現今青少年也不再盲從來自職務、身分的權威,於是學校也從品格教育退場,加上學校的升學主義,沒有因常態分班而消除,都讓原本應教導孩子品格的國民教育場所,淪為傳授死知識的地方。

所以,青少年偏差行為惡化,很大一部分是大人要負責,父母、學校、老師和媒體全都棄守了自己的責任,拋棄了孩子,孩子無法從長輩學得長大所需要的裝備(品格教育、做人道理、文明教化等),以至於愈來愈多的孩子適應不良,又不知如何面對各種挫折情緒,於是人類本能的強欺弱的獸性抬頭,有愈來愈多的孩子透過攻擊其他孩子所產生的快感,來掩蓋焦慮。

台師大特教系教授吳武典認為,任何偏差行為皆可視為「適應困難」的症狀,當一個人遭遇困難,卻無法以自己的能力、經驗克服,或改變自己的行為模式,去因應環境的需求時,便可能出現偏差行為,以此滿足需要或解除危機。

從這個角度看,任何偏差行為都可當作青少年求助的呼救聲,也就是說,青少年心理狀態不平衡,或無法適應環境,或被人誤會而貼標籤,導致他們感覺與社會不整合(脫序),都會誘發偏差行為,獲得暫時的滿足與紓解,甚至自暴自棄,產生經常性的偏差行為,如果再無法紓壓,則可能演變成精神性疾病。

美國青少年問題學者查普曼.克拉克在作著《我們的孩子都受了傷》中,指出青少年之所以會自組次文化團體(例如幫派),是因無法從成人得到關懷與幫助,無法獲得認同、安全感與歸屬感,只好自己打造,一不小心就被黑暗勢力誘惑。

當青少年偏差行為日漸嚴重化,如果大家還認為是犯錯孩子自己的問題,將他們妖魔化,甚至以為隔離就能解決問題,恐怕情況會愈嚴重且普遍,甚至不只是凌虐或恐嚇同儕,可能會出現像美日的無差別殺人等更嚴重事件。

所以,我認為,成人應該記住,青少年發生偏差行為,是試圖以此喚醒大人的注意,是青少年的求救訊號,必須理解並回應,不能反過來貼壞孩子「標籤」,如此才能防止,進而減少偏差行為。

敦安(台北市/社會工作者)