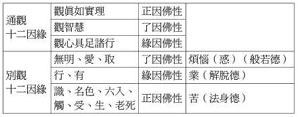

之前敘述「通觀十二因緣」的三因佛性,現說明「別觀十二因緣」:

十二因緣中,無明、愛、取,即「了因佛性」;行、有,即「緣因佛性」;識、名色、六入、觸、受、生、老死等七支,即「正因佛性」。因為苦道是生死,轉生死身即成法身(德);即能了知「生死與法身」的染淨雖然不同,但緣起無自性的道理是相同的。猶如冰、水之不同,是隨寒、暖而有分別。依此,煩惱是闇法,轉無明為明(般若德);業行是束縛法,轉束縛成解脫(德)。轉此三道即成三德。如下圖:

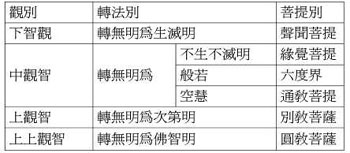

三因佛性與法身、般若、解脫三德,從圓教的立場,修因與證果是沒有初、後的分別,乃不縱、不橫的關係;《維摩經》上說:「一切眾生即是大涅槃,即是佛、即是菩提。」即是此意。是名「上上智觀」,得佛菩提。所述四種觀智的內容,分別如下:

判別佛性位

圓教行位,分:五品弟子位、十信位(又名:六根清淨位)、十住位、十行位、十迴向、十地、等覺、妙覺位等八科。在圓教的五品弟子位,伏住五住煩惱注,如同初果向前的凡夫一般。十信位的初信斷見惑,與四果羅漢果位同。(待續)

注解:

五住煩惱:(1)見一處住地,即身見等三界之見惑。(2)欲愛住地,即欲界煩惱中,除見、無明,而著於外之五欲(色、聲、香、味、觸)之煩惱。(3)色愛住地,即色界之煩惱中,除見、無明,捨外之五欲而著於一己色身之煩惱。(4)有愛住地,即無色界之煩惱中,除見、無明,捨離色貪而愛著己身之煩惱。(5)無明住地,即三界一切之無明。