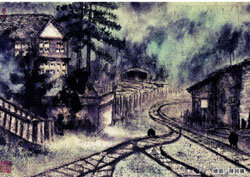

近代人類城市文明的興盛,無疑和鐵軌有著某種密不可分的微妙關係。那猶如臍帶彎彎曲曲圍繞著城市中心的車行軌道,就像電影《珈琲時光》男主角肇(淺野忠信飾演)在電腦裡手繪一幅「電車子宮圖」,將東京山手線畫成一條臍帶從嬰兒肚臍出發,繞著一圈又一圈地布滿整個畫面,日夜不休地為城市各區域進出往來輸送血液和氧氣,維持著城市作息的脈搏與生命。

如同所有進步的城市一樣,火車終將沉入潛行於地底,原本在路面上既吵雜又晃動的鐵道運輸,不免逐漸被與時俱進的交通系統,如公車、捷運、高鐵所取代。然而無論是進入或者遠離城市,整整一百年多來,那車輪與鐵軌的撞擊聲幾乎從未停歇。它似喃喃的低語,又似流淌的音符,連綴起往昔與今日,並且指向未來。

電車的軌道,就像一個城市的隱性脈絡,象徵著城市生活正有韻律地駛在一個正常的發展軌跡上。

回溯二十世紀之初,據說許多城市地方的黎明時分,都是被有軌電車喚醒的。隨著車輪滾動,聽聞每日清晨迴盪在城市上空的叮叮聲響,誠然能予想像為聆賞一闕有軌電車鋪展在街道大地的主題奏鳴曲,而在白晝喧囂過後,則又復如上世紀四○年代,寓居淪陷時期孤島上海常德路一九五號公寓,以覓避世生活的作家張愛玲所言:「我喜歡聽市聲。比我較有詩意的人在枕上聽松濤,聽海嘯,我是非得聽見電車響才睡得著覺的」(註一),在靜謐的夜裡,這一陣陣帶有些許懷舊味道的聲音,不妨亦當適宜作陪伴入眠的夜幕序曲,緩慢而悠閒。

約莫第一次世界大戰之前,世界上幾乎每一個大城市都建有各自的有軌電車系統。但在普遍盛行公共汽車的台灣與無軌電車的中國來說,有軌電車往往卻是相對較為罕有的。

其實早在日治時期,日人即已原本計畫在台北市敷設「市電」(即市區有軌電車),並由駐居台北城內的日籍人士於一九一九年率先創設「台灣自動車株式會社」,且備有大小客車行駛市區,是為台北市內公共汽車營運之嚆矢。然而,當時初步規畫「市電」路線由於被認為獨厚日本人社區,再加上考量財政負擔,遂在各界輿論反彈下中止計畫而改採無軌巴士(公車)系統。

時速四十公里的城市風景

比起火車或捷運地下鐵行走鐵軌直線的快速前進,公車迂迴穿梭在市區大街小巷,經常卻是相對地彎曲而緩慢,並且帶有晃蕩感。前者可觸及城市的核心,後者可觸及的卻是城市的細節。

在城市裡搭公車,就像旅程,無論身處我城或他方。

誠如朗讀夏宇一首詩云:「強大的灰塵在午後的光束中充滿/飛舞旋轉/時速四十公里/整個城市平均的速度/微微的顛簸中/時代轟轟的過去/留下黝黑的洞口/但我們決定坐公車/路過我們最喜歡的鐘錶店/有一○○個鐘在櫥窗裡/指向一○○個不同的刻度/分別上緊的發條/固守著各自的時差」(註二)。尤其不趕時間的公車感覺就像Tour Bus,司機開得不急不徐,窗外景色就像走馬燈一般地風光變換,沿途不斷有新乘客上車、下車,即便有些繞路行程耽擱了時間,卻能帶你走趟平常不熟悉的街道。

在滿街公車密集、每隔幾條街就有一個站牌的大台北城鎮,有不少班次路線還真是挺有趣,它們要不就是一轉頭開進了縱橫交錯的小巷弄裡面,抑或不時促狹而自在地在密集的住商混合區之間馳騁來去。隔著車窗,街道兩旁視線內每天幾乎都有些細微的新變化,就算不慎遭遇幾場小小的迷失也無傷大雅。畢竟,那終將成為你我生命當中,逐漸熟悉這處城市,對它不再那麼戒慎恐懼的必經洗禮。

因之,我們在搖擺中前行,當公車進入一條陌生街道時,轉角總是個選擇,也總是個機會,它將帶來接下來一連串的出乎意料,不啻證明了自己曾在這城市真正待過而非僅僅是走馬看花。

稍有點年紀的老台北人,相信大概都有搭過俗稱「狗頭公車」、「黃皮公車」,伸手拉過車窗上面那條鬆垮垮的下車鈴,感受車廂內柴油味瀰漫的難忘經驗。對照於早期空氣污染不多的簡樸城市,那時候的公車似乎都開得挺悠哉,興許是車體老舊,快不了,所以比較沒覺得公車司機在趕路,市區路上也沒那麼多私家車。當車子緩緩行經台大校園旁

瑠公圳尚未加蓋的新生南路時,沒準兒還能聞到一絲從車窗外伴隨著微風吹進來的水岸草香。

對於我父母親那一代人來說,生命中慢慢消逝的一些青春往事,多少都和公車脫不了干係。在那物質條件並不充裕的年代,城鄉往來交通尚未普及之地甚多,若要全家出門遠行,通常不是騎「野狼」就是只能搭「金馬」、「國光」。選擇買上幾張紙卡車票,到一個不曾去過的隔壁縣市,住一晚,玩一天,然後心滿意足的回家。那樣簡單的幸福,看在今日滿街塞滿私人轎車的現代都會住民眼中,幾乎已是難能體會。(待續)