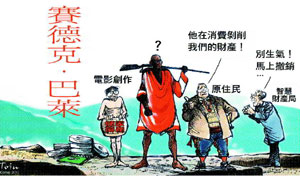

「賽德克‧巴萊」電影標準字專利惹爭議 商標權認定與原民權益保護 相關單位要協調

導演魏德聖耗資超過五億元拍攝的史詩片「賽德克‧巴萊」完成,進入後製階段,沒想到,影片所屬的果子電影公司將「賽德克‧巴萊」一詞的電影標準字註冊商標後,被原住民指為消費與剝削,經濟部智慧財產局表示,將依商標法提請評定程序撤銷果子公司有關「賽德克.巴萊」商標的註冊,迫使魏德聖宣布放棄已註冊的所有商標權利。

或許原住民感覺被侵吞的權利稍微平反了,然而,我幾乎可篤定預言,當電影上映後,坊間將充斥各種的「賽德克‧巴萊」衍生商品,而且是低價、劣質產品,難道這沒侵犯與消費原住民的權益?

我認為,電影公司在登記「賽德克‧巴萊」專利時,程序上有瑕疵,沒先找原住民溝通、協調,取得登記註冊的合法性與正當性,導致經媒體披露後,因為傳播過程羼雜了太多雜訊,演變成電影工作者剝削與消費原住民。

此外,我認為更嚴重而根本的問題是,台灣對文化創意商品的專利(著作權、商標權等)該如何認定,可能搞不清楚。

的確,「賽德克‧巴萊」是台灣一支原住民族的神聖名稱,受「原住民族傳統智慧創作保護條例」保護,不應被剝削與消費,不過,當「賽德克‧巴萊」變成電影「賽德克‧巴萊」時,因所衍生的龐大商業利益,電影工作者自然會想以法律手段捍衛,不想讓自己投入的成本被別人掠奪與盜版,這是捍衛文創商品的專利,是發展文創必須要有的觀念。

電影公司也說,只針對「賽德克‧巴萊」的電影標準字體登記商標,卻還是爆出剝削與消費的爭議。

迪士尼的例子也許可參考,近年來迪士尼也大量地翻拍世界各民族的神話故事,透過電影重新演繹,向來懂得維護創作專利的迪士尼,當然也不可能放任剽竊,即便這些作品早已存在,甚至像「賽德克‧巴萊」是某些民族的名稱或精神象徵;而且迪士尼雖不因拍過「花木蘭」,而宣稱「花木蘭」是迪士尼的,但電影「花木蘭」創造的影像、肖像與電影有關的美術設計(包括片名字體),迪士尼絕對會捍衛創作權。

該如何保護電影商標權,又不讓原住民感覺權益被侵犯或消費,是很大的學問,也是台灣要走文創這條路必須不斷嘗試,甚至犯錯、跌倒、學習的。

畢竟,真正賺錢的文化創意,是能販售大量作品拷貝與延伸周邊商品的「內容」,「賽德克‧巴萊」正是一部具有種潛力的電影,說魏德聖靠登記「賽德克‧巴萊」電影標準字體,是消費與剝削原住民,我覺得太沉重,而且忽視魏德聖所投入的苦心與成本。

我認為,電影工作者的創作權益,與原住民族尊嚴維護的兩難,也許可由公正第三人(政府相關單位)牽線協調,釐清爭議、議定使用方式等,應是解決辦法,遺憾的是,政府相關單位似乎沒有作為,這對於一個等於重新點燃台灣民眾對國片熱情與信心的導演來說,政府的奧援實在太少。

如果政府對文創商品的商標權認定,都不能幫忙擺平的話,實在很難讓人相信政府真的有意推動文化創意產業,作為下個世代的台灣核心產業。

王瑞(北縣中和/出版業)