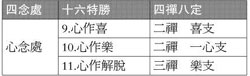

現在說明第九特勝「心作喜」與第十特勝「心作樂」。前面「心受喜」是從觀見三十六物而生,此「心作喜」、「心作樂」是直接就心作喜、作樂,故是相對於二禪的「喜支」與「一心支」。而第十一特勝「心住解脫」:是遍身之樂,凡夫得到,多生愛染,為其所縛,不得解脫。今以觀照智慧,破析遍身樂時,即知此樂,從因緣生,空無自性,虛妄不實,觀樂不著,其心便得自在、解脫,故相對應於三禪的「樂支」。以上三特勝,是屬於「心念處」範疇。如下表:

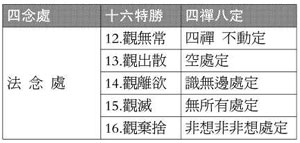

丁、第十二至十六特勝──「法念處」

在法念處中,包含:觀無常、觀出散、觀離欲、觀滅、觀棄等五特勝。第十二特勝「觀無常」:對應「第四禪」,其它特勝也觀無常,但是各別對治的;今證得「不動定」,若耽溺其中法味,名之為「常」。今有觀慧,了知離苦得樂,也終是色法,還是不免落入無常,故不應該生起染著,故稱無常。

第十三特勝「觀出散」:對應「空處定」,滅除三種色(可見有對色、不可見有對色、不可見無對色),如鳥出籠,故言「出」;因為緣虛空,故是「散」。雖緣空,亦有觀慧,知此定不可得,故心無所愛著。

第十四特勝「觀離欲」:對應「識無邊處定」。緣空多,則散亂,散亂亦稱為「欲」;今入此定,則具有觀慧能遠離散心,故名「離欲」。

第十五「觀滅」:對應「無所有處定」。心有生住異滅四相,多諸過患,雖修至識極少之處,也是四陰(受、想、行、識)和合,無常、無我之法不可染著,故名「觀滅」。

第十六「觀棄捨」:對應「非想非非想處」。棄捨識處及無所有處,更有妙禪定,名為「非想非非想」,凡夫妄以為是涅槃。佛弟子了知此定雖無粗煩惱,但有細煩惱,而無愛著,故稱「淨禪」。