日本能讓農業、環保與經濟共存 台灣應考察作法 制定符合國情政策 創造三贏

行政院處理大埔徵地案糾紛提出「劃地還農」方案,但部分農戶堅持保留原有農田,行政院長吳敦義昨天說,這種豹斑式的農地在未來園區無灌溉、無排水、無農路,實務上不可行。

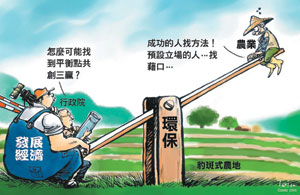

從大埔到中科的徵地問題,政府處理態度始終不一,陷在經濟發展與環境保護的泥淖動彈不得,筆者認為,在農地有限下,馬總統若想推動「小地主大佃農」政策,恐怕不能讓吳揆與農民爭一兩塊豹斑農地。

台灣的經濟發展與環保、農業產生矛盾,但大家仍停留在孰先孰後、孰重孰輕的零和思維,因而產生農民的抗爭,反觀日本,發展輕重工業多年,但鮮少抗爭,稻田中還有不少電子工廠,讓科技與農業並存,而且令人不突兀,原因在哪?

因為日本的環保要求高,要發展工業不僅須符合環評,還要安頓當地農業,工廠除了不影響農田灌溉、排水,更不能有汙染,且大量雇用當地人力,如此不僅能發展經濟,也不用擔心農業衰退,也大為降低對環保及就業的疑慮。

反觀台灣,到處都是科學園區,不僅失去立國根基的農業,大量農村人口消失,不僅降低社會的穩定,也讓耕地不足的台灣未來可能陷入糧荒,而已建工廠且有汙染的土地,更不可能變回良田,當經濟不景氣,電子業蕭條裁員時,又缺乏農村與農地吸納失業人口,只會讓政府救農、救失業、救環保,救到疲於奔命。

八八風災後,日本NHK電視台花了半年,組成包括知名大學及國土交通省的防災專家調查團,深入小林村的周邊地質狀況,提出「深層崩壞」理論,節目播放後,官方進行全國地質體檢,以避免小林村的悲劇在日本發生。

筆者認為,吳揆應該把腦筋轉過來,讓台灣的電子廠像日本般成為農地中的豹斑,不過,先決條件是作好環評,且定期檢驗排汙,更要求電子廠雇用當地人,創造就業機會,中科與大埔的農業與經濟矛盾,何嘗不能解決?

因此,政府應組團考察日本是如何讓經濟發展與環保、農業並存,再依台灣現狀,從根本制定三贏政策。

伯圭(高雄市/文字工作者)