搶救失業 公部門變譗爽缺豃 嫌傳產工作苦 違政策意旨 須有考核機制 建立淘汰制度

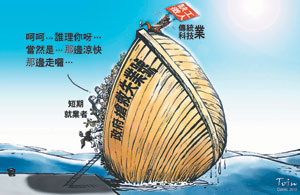

報載景氣回溫,桃竹苗及彰化地區傳統產業缺工情況嚴重,中彰投就業服務中心被業者催著四處忙找人,卻發現部分公部門的短期就業者嫌傳統產業工作辛苦,寧可等做滿六個月短期就業輔導再說,嚴重浪費社會資源,違背政府搶救失業意旨。

政府用人的員額本來就受到規範,唯每當失業率處於高峰,為了美化數據,營造充分就業假象,都會端出名稱花俏的救急方案,如「以工代賑」或「多元就業計畫」,都是為了消化過多的人力,這種作法各國執政者皆然。

由於公家單位只求執行上級命令和消化預算,管理就顯得鬆散,受雇者則更樂得清閒,只要打卡上工,泡茶聊天,不管生產力如何,時間到了就有錢可領,何樂不為?難怪少數年輕人將22K或其他短期就業方案視為「爽缺」,儘管傳統產業或科技廠缺額多,一聽到職稱是作業員,就怕苦怕累,除非是被逼到絕境,否則不想做工人。

其他公營單位招考,都呈劇烈競爭,也是反映這種心態,而教育市場也不遑多讓,多數參與教師甄試者只志在正式職缺,對代理或代課興趣缺缺,雖然受少子化影響,謀教職不易,寒暑假各校舉辦代理、代課教師甄試時,卻門可羅雀,因此有些學校接近開學還是招不到老師。

希望公部門爾後推出短期就業方案時,必須有考核機制,將薪資、績效與出勤等納入考量,依此建立淘汰制度,才不至於造成反效果。

潘扶敏(北縣板橋/退休人員)