圖/泱汀

圖/泱汀

文/宇平

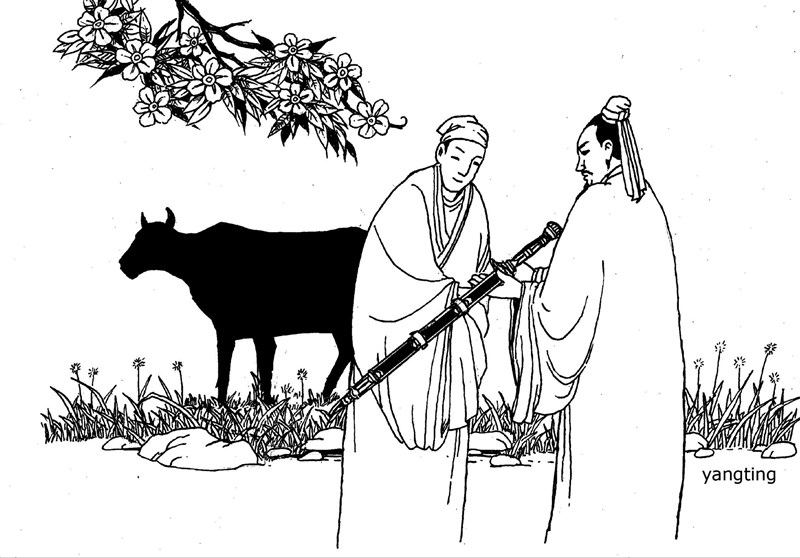

「賣劍買牛」這句成語出自於《漢書‧龔遂傳》。龔遂上任渤海太守時,當地民風剽悍,盜賊橫行,百姓習慣攜帶刀劍出門,卻疏於耕作。戰亂中,兵器是求生的依靠;但在太平時,卻滋生暴戾。龔遂深知,光靠嚴刑峻法是無法改變社會風氣的,因此他推行教化,開倉賑濟貧民,勸課桑農,下令:「民有帶持刀劍者,使賣劍買牛,賣刀買犢。」他幽默地說:「何為帶牛佩犢!」百姓將刀劍換成牛,田間漸聞耕聲,社會遂趨安定祥和。

這句話後來成了成語「賣劍買牛」,本義是捨棄兵戈,改為務農,象徵由戰轉和、由爭轉守。引申則可用來比喻壞人改惡從善。從兵戎到耕牛的轉變,不僅是生活方式的改易,更是心態的轉折。百姓之所以持劍,是因生活逼迫、缺乏安定感;一旦給予生計與安全,劍自然能換成牛,殺伐之氣也能化為爐火與炊煙的溫度。這背後,蘊藏著從「好戰」到「務實」的深層智慧。

兩千年前的渤海百姓如此,今天的我們又何嘗不是?現代社會,有人手握權力,習慣用強勢與對抗處理人際關係;有人面對不同觀點時,總是先亮出「看不見的劍」,急於防禦與反擊,而非靜心傾聽。這樣的「劍」,會讓人長久處於緊張與耗損之中。

心理學家馬斯洛曾說過:「如果你有的只是一個錘子,那麼所有的東西看起來都像一個釘子。」拿劍的人也是如此,因為環境需要、使命所在,讓人仗劍闖蕩;但當局勢已變,依然抱劍前行,便看什麼都成了敵人,劍也終成思維的枷鎖。「賣劍買牛」提醒我們放下固執的偏見與成見,把原本用於對抗的力量,轉而投入理解與合作之中。適時「賣劍買牛」,是懂得轉換的成熟——從激進走向務本,從衝突走向耕耘。

當我們用「劍」去看人,便很難發現他人的善意與價值;唯有卸下武裝,才有空間去種下互信與尊重的種子。選擇「賣劍買牛」是力量的再定位,不是要我們放棄原則,而是把原本用於對抗的力量,投入建設與成長之中。劍在戰場上有其光榮,但在田野間,牛的力量才能孕育真正的豐收。

或許,在人生的不同階段,我們都需要自我確認:此刻需要的是劍,還是牛?當我們願意放下爭奪與防備,專注於腳下的耕作,人生便會因這份務實與沉穩,收穫如同秋日田間的那聲耕牛低鳴。