他向記者講述當天經歷的所有情緒,他又哭又笑,笑完又哭了。(示意圖)

圖/123RF

他向記者講述當天經歷的所有情緒,他又哭又笑,笑完又哭了。(示意圖)

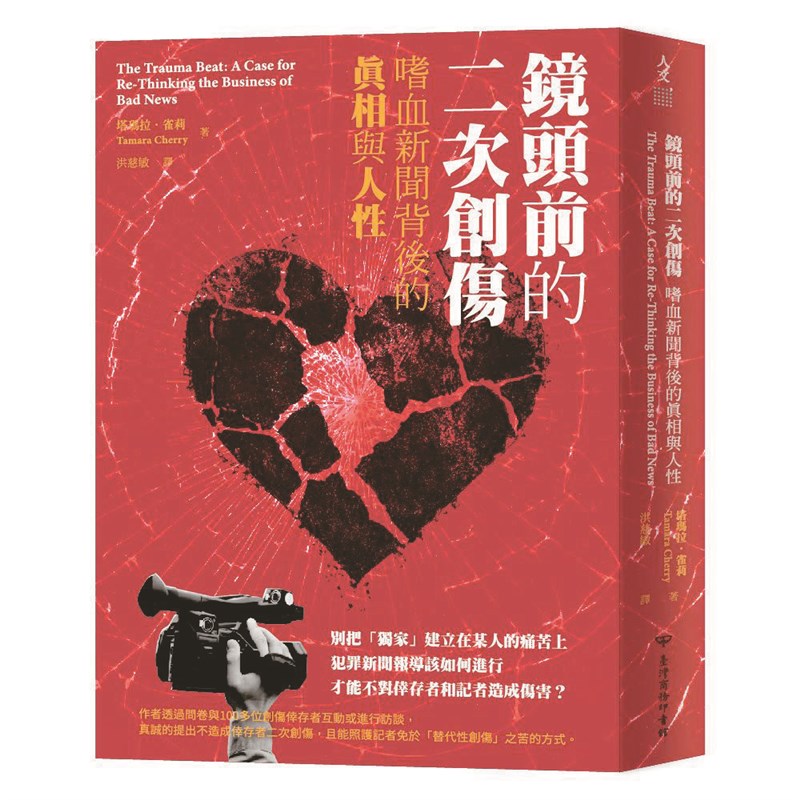

圖/123RF 《鏡頭前的二次創傷:嗜血新聞背後的真相與人性》,臺灣商務印書館出版

《鏡頭前的二次創傷:嗜血新聞背後的真相與人性》,臺灣商務印書館出版

文/塔瑪拉‧雀莉 譯/洪慈敏

「我當時還是個孩子,我很感激媒體報導了我的案件。這幫助我面對發生在我身上的事。如果媒體沒有這麼做,我一點機會也沒有。這個祕密會永遠被埋藏起來。」──唐納‧邦德,問卷內容,2020年11月22日

身後的牆上掛著一顆心形裝飾品,這位肩膀寬闊、帶點鬍渣的年輕男子僵硬地坐著,低頭凝視鏡頭。他正在傾聽一位多倫多記者的提問,剛才他透露自己就是那位在打國家冰球聯盟(NHL)時被影片教練(video coach)性虐待的無名氏。不過,該男子指出,獨立調查機構前一天發布的報告透露的細節多到足以讓人們「推敲出」他的身分。

我不關注運動賽事,但我關注創傷。因此,當有人在X社群上發布了一名曲棍球員含淚對性侵害受害者表達協助的連結時,我做好心理準備並點開它。

從直播採訪的一開始就可以清楚看得出來,受訪者和採訪者之間有一段過往,而且彼此尊重。記者感謝倖存者與「我們」談論此事(因為,當然了,倖存者談話的對象不僅僅是記者,還有攝影棚裡的每個人,以及未來將看到這段影片的無數觀眾)。這位記者表示,調查報告的發布是「意義重大的一天,也是真相大白的一天」。

認可、證實。我心想。

他請倖存者跟我們聊聊,他在觀看律師宣讀調查結果時的感受。

在回答問題之前,倖存者還有一些話要說。「謝謝你邀我受訪……謝謝你自從這件事曝光以來所做的一切。若是沒有你和你的報導,我們今天就不會在這裡,所以我想先謝謝你。」

他向記者講述當天經歷的所有情緒,他又哭又笑,笑完又哭了。他談起他的女朋友,他的支柱,以及獲得解脫和平反的心情。「因為很多事情被公開,很多人接受採訪,我真的覺得在媒體上有很多謊言。昨天一切水落石出,對我來說無比特別和重要。」

也許有人不知道受訪者的近況(像我),因此記者請他告訴我們,他現在在哪裡打曲棍球。這是開啟對話的安全話題,談論他在海外效力的球隊,他說他在這支球隊感到安全、被接納。記者隨後表示,希望他回過頭依照時間順序講述這個故事。記者指出:「有各個年齡層的觀眾正在觀看我們的影片,所以最好避免寫實的細節。」這句話讓我覺得有點奇怪,為什麼不能僅僅為了倖存者而避免寫實的細節?但我很慶幸記者已經決定這場採訪不會往那個方向走,而倖存者也知道這一點。

倖存者談到他被選入NHL球隊時有多興奮,這對他和他的家人來說是「極其特別的一刻」。然而他說:「不幸的是,幾個星期後,那些回憶蒙上了陰影,我的人生從此變調。」

這裡是記者可以詢問有關受虐情況的切入點,很多記者一定都會這麼做,但這位記者說:「從虐待發生的那一刻起,我無法想像接下來的日子會是什麼樣子。」然後倖存者告訴了他:那些日子很可怕、很黑暗、很孤獨。記者緩緩進行長達二十六分鐘的採訪,讓倖存者隨心所欲地暢談,他的聲音始終在顫抖,但他盡力保持鎮定。記者有時會不小心打斷他,但馬上道歉並請他繼續說下去。

跨出療傷的一大步

記者問他,為什麼選擇現在出面?為什麼公開名字?為什麼在電視上受訪?

「我過去一直是倖存者,現在也是,而且我知道我並不孤單。」他回答。「我知道我不是唯一一個,無論是男性還是女性。這件事我埋藏了十年、十一年,我從裡到外都被摧毀。我希望體育界乃至全世界的每個人都知道,你並不孤單,如果這些事發生在你身上,你必須大聲說出來。」你可以得到幫助。

倖存者感謝那些挺身而出證實他所言不假的人,以及過去十一年來所有支持他的人。「為了進行調查和訴訟,我必須重回過去,挖掘那些記憶,一遍又一遍地講述我的故事,這並不容易。」他重述故事時說道。「這是我經歷過最艱難的事情,但同時我也意識到,我跨出了療傷的一大步。」

他回想起他在谷歌上搜尋施虐者的名字,發現對方後來又傷害了另一名在別的州打曲棍球的青少年。現在正在受訪的這一位倖存者,其實在事發之後有試圖說出自己被虐待的事實,只不過他的聲音遭到忽視,而記者卻在此時此刻說:「我很好奇,如果那位球員正在觀看,你會想傳達什麼訊息給他?」倖存者不再鎮定,情緒潰堤,他用手摀住臉,全身發抖,開始啜泣。「對不起,對不起,我沒能多做什麼來保護他,預防這件事再度發生。」

我們此刻看不到記者,但他的麥克風是開著的,可以聽到他長長嘆了一口氣。我很想穿過螢幕告訴倖存者:「不不不,這不是你的錯。」但直播採訪很棘手,而記者讓倖存者繼續說下去:「但我也想對他說謝謝。」因為當倖存者得知施虐者重施故技時,「這給了我採取行動的力量和急迫感,我不想再看到這種事發生在任何人身上。所以對不起,也謝謝你。」

我聽到記者吸鼻子。「我希望在未來的某個時刻,如果他願意的話,我很樂意和他見面。因為不幸的是,我們有一些共同點,而這些共同點將成為我們下半輩子的一部分。」鏡頭回到記者身上,記者開始說話,記者繼續採訪,記者的聲音在顫抖,記者擦了擦眼睛。

(摘自《鏡頭前的二次創傷:嗜血新聞背後的真相與人性》,臺灣商務印書館出版)

作者簡介

塔瑪拉‧雀莉(Tamara Cherry) 是一位居住於加拿大雷吉納的得獎記者、創傷研究員與媒體評論家。曾在加拿大最大的新聞編輯室報導犯罪新聞達15年之久。她創辦了「Pickup Communications」公關公司,致力於改變創傷倖存者和媒體互動以及被媒體影響的方式。