作者簡介

孫崇發

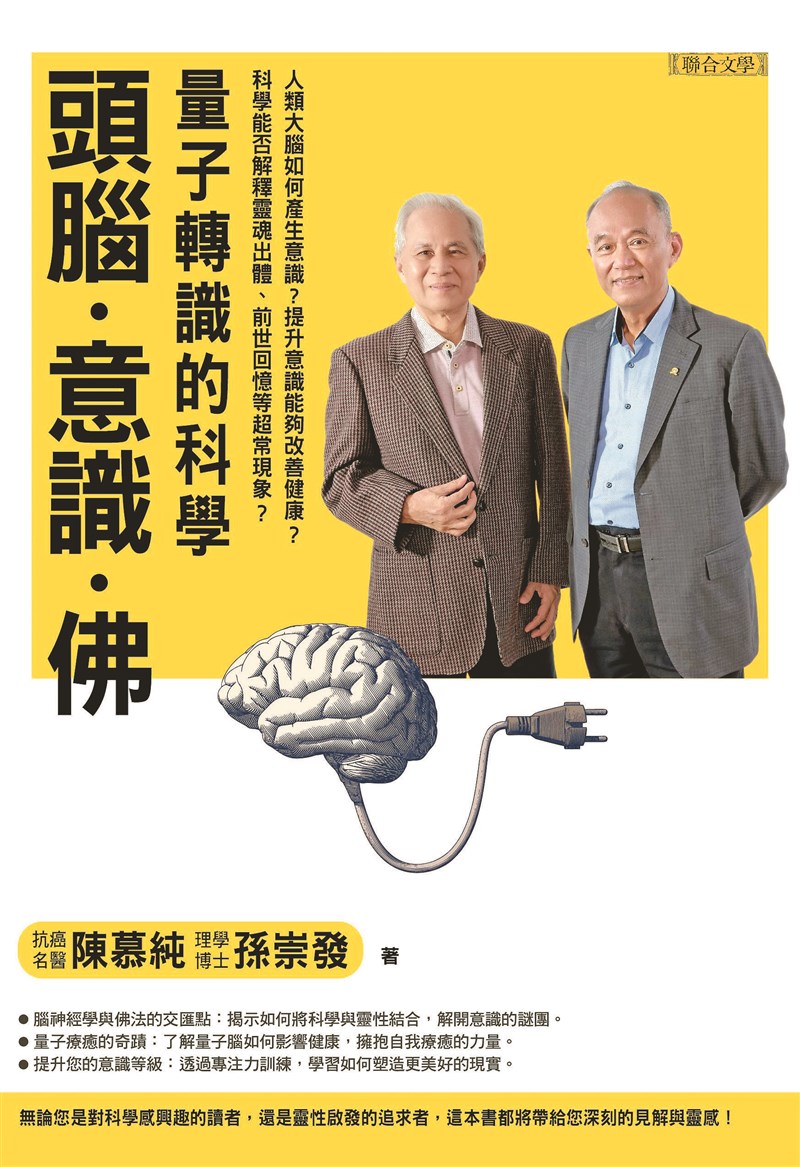

高雄醫學大學藥學系畢業,參加美國哈佛大學醫學院肥胖醫學訓練,國立宜蘭大學理學榮譽博士,美國檀香山大學榮譽博士。現任TOTALIFE國際機構總裁、人人體重管理基金會董事長。另著有《健康三通》、《排毒享瘦不復胖的祕訣》。

陳慕純

抗癌名醫,行醫40多年,2001年罹患血癌,2004年開始自行研究透過飲食呼吸的自然療法,兩年後痊癒。致力推廣不依賴藥物的自然健康療法。另著有《疾病痊癒靠自己》、《驚異的飲食療法》、《快樂無憂靠自己》等書,以及(與吳妍瑩老師)合著《排毒瑜伽》、《伸展呼吸好睡眠》、《陳慕純醫師健康教室》等書。圖/123RF

作者簡介

孫崇發

高雄醫學大學藥學系畢業,參加美國哈佛大學醫學院肥胖醫學訓練,國立宜蘭大學理學榮譽博士,美國檀香山大學榮譽博士。現任TOTALIFE國際機構總裁、人人體重管理基金會董事長。另著有《健康三通》、《排毒享瘦不復胖的祕訣》。

陳慕純

抗癌名醫,行醫40多年,2001年罹患血癌,2004年開始自行研究透過飲食呼吸的自然療法,兩年後痊癒。致力推廣不依賴藥物的自然健康療法。另著有《疾病痊癒靠自己》、《驚異的飲食療法》、《快樂無憂靠自己》等書,以及(與吳妍瑩老師)合著《排毒瑜伽》、《伸展呼吸好睡眠》、《陳慕純醫師健康教室》等書。圖/123RF 音樂家全力投入正在做的事情,感覺與宇宙和諧如一。(示意圖)圖/123RF

音樂家全力投入正在做的事情,感覺與宇宙和諧如一。(示意圖)圖/123RF

文/孫崇發、陳慕純

匈牙利裔美國心理學家契克森米哈伊‧米哈伊(Mihaly Csikszentmihalyi)研究那些做自己有樂趣的事而不求名利的人,包括登山人、舞者、作曲家等,他們投入活動時樂此不疲,這種感覺在人們吸食迷幻藥或縱酒、盡情消費昂貴物品時並不存在,甚至樂趣亦包含痛苦、冒險及困難的活動。由於挑戰及不斷學習,擴展了個人的能力,也包含新穎及發現的要素,這種充實的滿足感經驗稱為心流(Flow)。達到心流時有非常順手的感覺,具有自發、不費力但又高度專注的意識狀態。

心流有九項要素

第一,沿途的每一個步驟都有清楚的目標:知道什麼需要完成。音樂家知道接下來要演奏什麼音符,登山者知道下一步怎麼走,外科醫師隨時都明白手術應該如何進行,農夫對如何完成種植也有一套計畫。

第二,個人的行動能有立即的回饋:知道事情做得如何。音樂家一聽就知音符對不對,登山者馬上會發現那一步移得是否正確,外科醫師看到傷處有沒有流血,農夫則看到田裡的犁是否排列整齊。

第三,挑戰與技能之間有所平衡:日常生活中,若自己的技能遠不如挑戰,我們就會感到沮喪、焦慮;若自己的技能遠超乎挑戰,我們就會感到無聊。因此,挑戰與技能旗鼓相當,其互動能達到平衡。

第四,行動與知覺結為一體:注意力集中在我們所做的事情上。挑戰與技能搭配緊密,就需要心神專一,而且要靠目標明確,並有不斷的回饋才有可能。

第五,心無旁騖:只意識到此時地相關的事務,密切專注於目前的結果,使我們將日常生活中所引起的焦慮、壓抑與恐懼一掃而光。

第六,不擔心失敗:全神貫注,全力投入,不去在乎成敗。事實上,我們並沒有掌控什麼,因為若有所掌控,則掌控的感覺會切割我們的注意力。沒有掌控,沒有占有,沒有執著,也就沒有所謂的失敗。

第七,自我意識消失:全力投入正在做的事情,而不在意自我防衛。自己已經跨出自我的範圍,暫時地成為更大實體的一部分。音樂家感覺與宇宙和諧如一,運動家與隊伍步伐一致。

第八,時間的感覺扭曲:通常會忘掉時間,過了幾小時卻像只有幾分鐘;或者恰恰相反,一個花式溜冰者實際上僅費一秒的急轉彎,卻感覺時間伸長十倍。

第九,活動變得自發導向:每當這種狀況出現,我們多半就開始享受那造成此一經驗的事物。活動到了這個地步就變成自發導向的,亦即事物本身就是目的。生命中多數的事情是外在導向的,如果工作與家庭生活都變成是自發導向的,那麼生命不會有任何浪費,我們做的每一件事情本身也就有了代價。

心流會增進創造力,我們在日常生活中體驗到的心流狀態愈多,我們會愈快樂。從事心流的體驗,一方面個人身心靈成長,一方面又為社會所肯定,裨益文化的成長,則更能加強心流帶來的快樂;有了心流的經驗,可使人們免於憂鬱症的困擾,也可免於不健康欲望的驅使。

(摘自《頭腦‧意識‧佛:量子轉識的科學》,聯合文學出版)