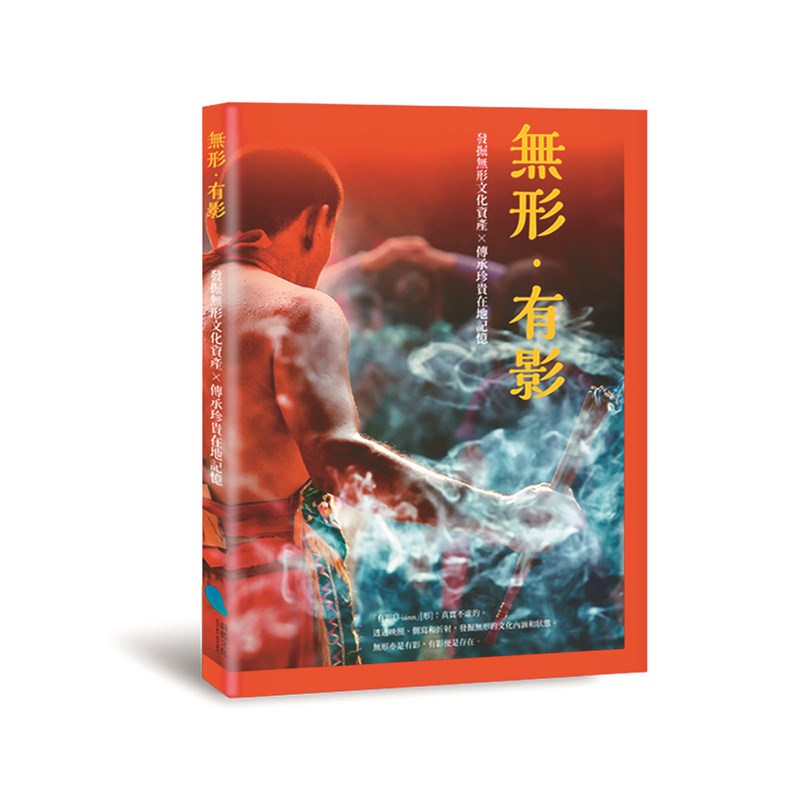

《無形.有影》

圖/蔚藍文化提供

《無形.有影》

圖/蔚藍文化提供

文/林茂賢(國立臺中教育大學台灣語文學系副教授)

社會在改變,臺灣的文化政策推廣也必須因時、因地、因人而制宜。文化資產相關公部門應積極參與,表現政府對該活動之重視,地方政府須對地方的文化資產進行保存、維護、教育推廣工作,才不致使這些另由先民智慧、生活所淬煉形成的文化遺產,在現代社會中消失。

依據聯合國教育、科學及文化組織(簡稱「教科文組織」) 2003年公布的《無形文化遺產保護公約》(The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage)無形文化資產之定義為:「指被各群體、團體或個人視為其文化遺產的各種實踐、表演形式、知識、技能及其有關的工具、實物、工藝品和文化場所等常規和總體呈現。」

舉凡各種口頭傳說和表述、表演藝術、風俗習慣、神話、禮儀、儀式和節慶、建築技術、傳統手工藝或其他藝術技能,以及自然界和宇宙的相關知識與實踐等,皆包括在「無形文化遺產(資產)」範疇。

臺灣將文化資產分為「有形文化資產」與「無形文化資產」兩大類型。有形文化資產是指具有形體和固定空間的「物質性」文化遺產;「無形文化資產」則指「非物質性」的文化資產,包括「傳統表演藝術」、「 傳統工藝」、「 口述傳統」、「傳統知識與實踐」。

他山之石,可以攻錯

新版《文化資產保存法》第3條所稱之文化資產,是「具有歷史、藝術、科學等文化價值,並經指定或登錄之下列有形及無形文化資產」。其中「傳統表演藝術」,指「流傳於各族群與地方之傳統表演藝能」;「民俗」, 指「與國民生活有關且有特殊文化意義之風俗、儀式、祭典及節慶」。《文化資產保存法施行細則》第9條亦說明:「傳統表演藝術:包括以人聲、肢體、樂器、戲偶等為主要媒介,具有藝術價值之傳統文化表現形式。」;第12條說明:「民俗:包括各族群或地方自發而共同參與,有助形塑社會關係與認同之各類社會實踐,以及與生命禮俗、歲時、信仰等有關之儀式、祭典及節慶」。

其次,「文化資產保存技術及保存者」, 亦歸為無形文化資產類,而所謂「文化資產保存技術」,是指「進行文化資產保存及修復工作不可或缺,且必須加以保護需要之傳統技術」;「保存者」, 則是指「保存技術之擁有、精通且能正確體現者」。保存技術保存者不能獨立存在,而必須因應有形或無形文化資產而存在,其主要關鍵在「技術性」而非「藝術性」。

臺灣「無形文化資產」的意義與概念,等同於聯合國所稱「非物質文化遺產」,或日本、韓國的「無形文化財」,是人類文化遺產中重要組成部分,因為它體現了特定民族、群體或地域的歷史、文化傳統和美學的獨特性。

在日本,無形文化財保護制度可說是世界先驅。它開啟了全世界最早的無形文化資產保護政策。「指定認定制度」是日本文化財保護重要制度之一,亦是日本無形文化財得以保存、發展至今之關鍵。日本與臺灣的制度雖因應國情的不同,各有法制,但向他人借鏡,除了可以提供我國針對無形文化資產保存與維護更多的刺激與想像,也能更健全臺灣無形文化資產的環境與規範。

文化政策的永續經營

社會在改變,臺灣的文化政策推廣也必須因時、因地、因人而制宜。我們必須思考從人員培訓到推廣等結構性問題,其中也需有跨局處或跨單位的業務協力。文化資產相關公部門應積極參與,表現政府對該活動之重視,地方政府須對地方的文化資產進行保存、維護、教育推廣工作,才不致使這些另由先民智慧、生活所淬煉形成的文化遺產,在現代社會中消失。

在人、時、地、物的推移下,文化展現差異性、地方性及變異性的特質與多元面向,因此各類無形文化資產項目所需之保存與傳承計畫的理念、準則、操作方針與整體配套措施、推行,皆需符合各地方、各類無形文化資產需求之保存維護機制,讓文化資產在人與時空、歷史脈絡的轉動下持續保存與活用,激發出更多文化資產傳承、期望活化文化資產的可能性與意義,達到文化資產的永續經營。

(本文摘自蔚藍文化出版《無形.有影:發掘無形文化資產╳傳承珍貴在地記憶》一書)