圖/123RF

圖/123RF

文/囡仔

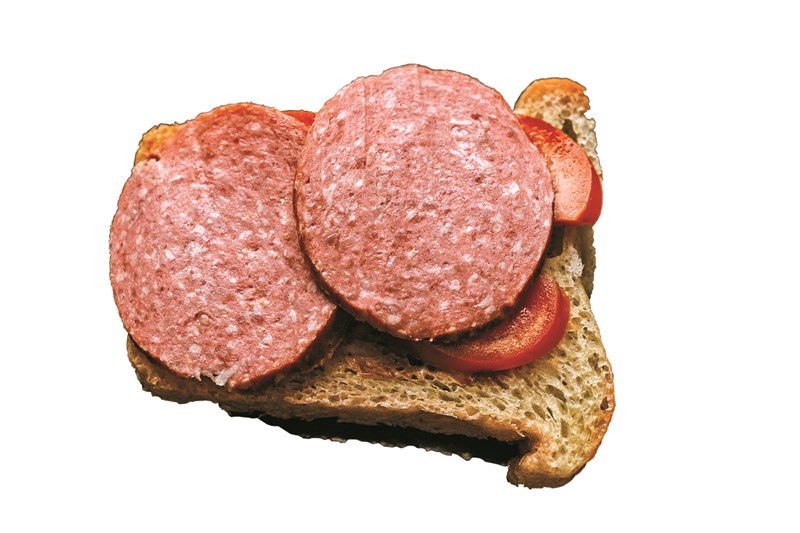

素食從以往至今,經歷過了一場變革,植物肉已經在市面上逐漸普及化,更讓植物肉有不同食材的選擇與不同的口感變化,甚至大家對素食風貌有耳目一新的改觀。那麼,你可知道一塊植物肉究竟從何而來?是一種什麼樣的技術,能塑造出「以假亂真」的口感,讓許多肉食者吃了都無法判別呢?

植物蛋白 創造口感

要讓一塊植物肉咬起來有如同真肉般纖維口感,原來關鍵在於讓蛋白質變成肉的「擠壓技術」,由於素肉胚是許多素食食品,以植物蛋白質為主原料,經過擠壓加工的過程,拉出組織化結構,才能創造口感。

那麼先來看看我們所吃的素肉和植物肉,究竟是來自哪些植物蛋白? 大豆蛋白:多半蛋白質的含量高,形成纖維狀結構較為穩固,口感彈性大,不過部分原料可能造成豆味較重,甚至經過基因改造。 小麥蛋白:基本上絲狀明顯,纖維組織較軟,但富有彈性,無豆腥味,不過蛋白質含量較低。 碗豆蛋白:屬於低過敏原、低熱量、無基因改造疑慮、豆味相對低,口感柔細,咬起來較不乾澀,但是比較不易拉絲形成長纖維。

日新月異 符合市場

當我們概略知道了植物肉的原料來源,接下來看看素肉或植物肉擠壓加工技術的演變,第一代乾氏擠壓技術,成品的水量低,纖維較粗,多需二次加工,並以奶蛋作為結著;第二代屬於溼式擠壓技術,成品的含水量高,纖維較細,適合直接調理。第三代是低剪切多維素肉成型技術,無論纖維肌理、質地,均可直接調理,也就是素肉的口感為什麼愈來愈美味可口。

如果回溯到植物肉與傳統素肉的最源頭,原料雖看來大同小異,多以大豆、小麥等作為主要原料,藉由壓榨、萃取分離等技術,以提取出基礎原料「植物蛋白」。但事實上,同樣一塊以「植物」製成的「肉」,從原料便開始了不同以往的革新。不過僅透過原料、擠壓技術的日新月新,只有滿足口感還不夠,還必須得色香味、營養樣樣俱全,因此口感之外,色澤、風味,也成為近年素肉是否暢銷的重要因素。