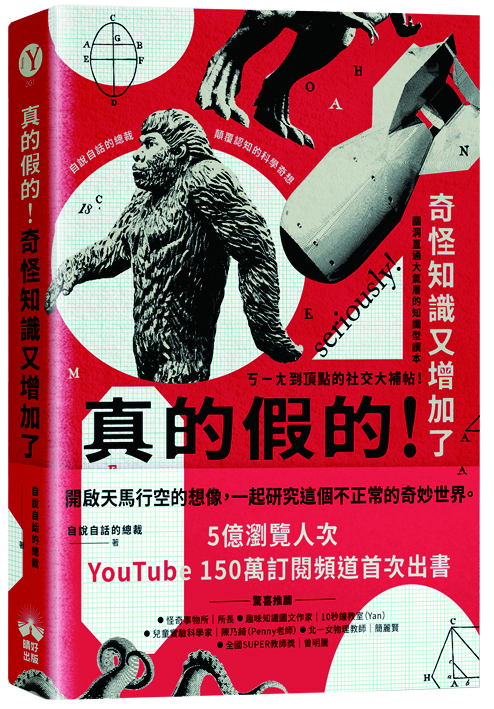

《真的假的!奇怪知識又增加了:自說自話的總裁顛覆認知的科學奇想》,晴好出版授權使用

《真的假的!奇怪知識又增加了:自說自話的總裁顛覆認知的科學奇想》,晴好出版授權使用 圖/Julia Chou

圖/Julia Chou

文/自說自話的總裁

無處不在的塑膠微粒,有些是被我們直接製造出來的,比如某些洗面乳或牙膏中的「磨砂微粒」,汙水處理攔不住這些微小的塑膠珠,經過下水道,進入河流,進入大海,跟著洋流和風雨環遊世界。

是不是禁止製造這些小顆粒就可以徹底解決問題呢?當然沒有這麼簡單。因為那些大塊的塑膠,也會在紫外線照射、海浪的拍打以及鹽分腐蝕等作用之下,分解成「塑膠微粒」。

塑膠微粒 竟在循環

我們知道,海洋中一些「大塊塑膠」的數量,早已多到超乎想像。這些塑膠垃圾要花上幾百年才能被分解,但很容易分崩離析成更難收集處理的塑膠微粒顆粒。人類並沒有在其中倖免於難。

2017年,科學家檢測了全球14個國家地區的自來水樣本,其中超過83%的樣本中含有塑膠微粒。

2018年,科學家檢測了全球21個國家地區的39種食鹽樣本,超過90%的樣本含有塑膠微粒。同年,科學家檢測了全球9個國家地區11種瓶裝水樣本,超過93%的樣本中含有塑膠微粒。

幾年以前,維也納醫科大學主持了一個實驗,他們從8個不同的國家地區招募了8個年齡在33~65歲之間的實驗對象。這些人被要求嚴格記錄下他們一周內的飲食,不僅包括食物的原料,還包括食品的包裝材質、烹飪方法等,甚至就連嚼了幾顆口香糖都不能遺漏。

一周後,他們將自己的飲食清單和糞便寄送到了維也納的實驗室。這8名參與者的糞便中都檢測出塑膠微粒,平均每10克糞便中約有20個塑膠微粒顆粒。

後來,科學家又在世界各國不斷重複著類似的實驗。陸續有報導顯示,不論我們在個人層面上如何選擇避免攝入微塑膠,塑膠微粒入侵人體都已是不可避免的事情。據科學家們的保守估計,全球70億人當中,至少有26億人已經暴露在塑膠微粒的汙染下生活超過10年。尤其是在城市裡,平均每個人每周會經由各種途徑攝入2000顆塑膠微粒,相當於生啃了一張信用卡。

危害不淺 不可不慎

雖然關於塑膠微粒毒理的研究,目前仍然更多集中在魚類及無脊椎動物上,還沒有塑膠微粒會直接對人體造成什麼傷害的研究結論,我們只能猜測塑膠微粒的危害,很有可能取決於閾值:只有在超過某個數值後,才會真正影響我們的健康。

但最小的塑膠微粒已經侵入了人的血液、淋巴系統甚至肝臟,想到我們的身體中有小小的塑膠正在隨著血液流淌,也是一件令人有些不寒而慄的事情。

我們扔掉的塑膠,最終竟是以「吃回來」的方式回到了我們身邊。從這個角度講,作為地球食物鏈最頂端的物種,人類搞不好是最有效的「塑膠微粒收集器」,大自然正在用人體回收這些垃圾。

內容節錄自《真的假的!奇怪知識又增加了:自說自話的總裁顛覆認知的科學奇想》,晴好出版授權使用