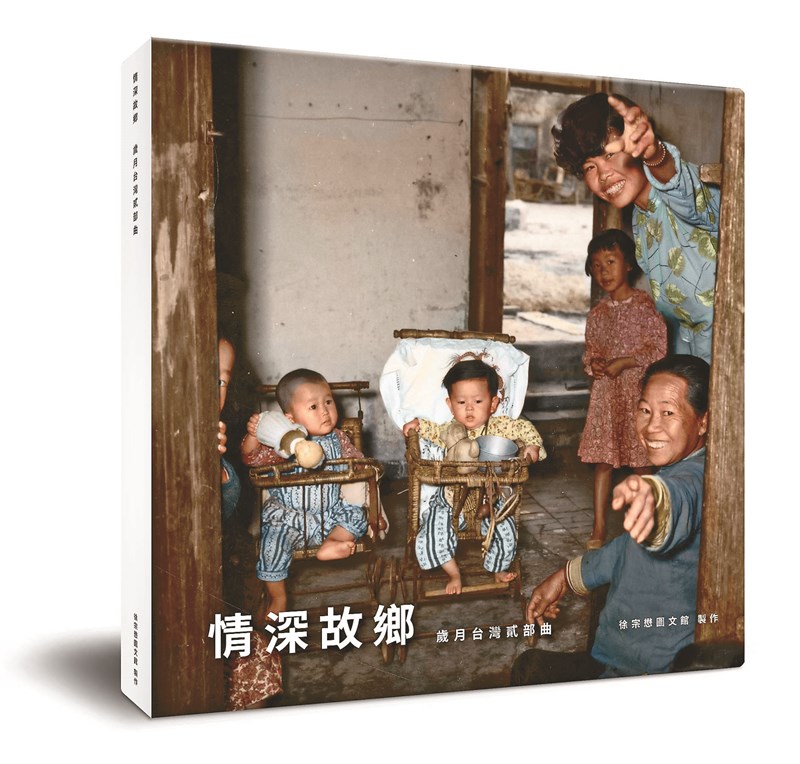

《情深故鄉:歲月台灣貳部曲》

定價3800元,讀友優惠價2800元

有興趣的朋友請洽購新世語文化

02-23684364

shu4364@ms62.hinet.net

圖/徐宗懋圖文館提供

《情深故鄉:歲月台灣貳部曲》

定價3800元,讀友優惠價2800元

有興趣的朋友請洽購新世語文化

02-23684364

shu4364@ms62.hinet.net

圖/徐宗懋圖文館提供 小琉球簡單樸實的童年

1960年,小琉球的兒童們在大樹下乘涼,成長過程中與大自然為伴,在海灘邊度過簡單樸實的童年。圖/徐宗懋圖文館提供

小琉球簡單樸實的童年

1960年,小琉球的兒童們在大樹下乘涼,成長過程中與大自然為伴,在海灘邊度過簡單樸實的童年。圖/徐宗懋圖文館提供

文/徐宗懋圖文館提供

東港載滿乘客的「飛馬號」渡輪

1960年,屏東東港一艘載滿乘客的「飛馬號」渡輪,正開往小琉球。東港是面向小琉球的港口,小琉球與本島的物資及人員往來,通常都是在這個港口進出。

小琉球是一座珊瑚礁島嶼,古早時,島上的住民以捕漁作為主要的謀生行當,島上雖也有人從事農耕、畜牧,但仍需要不時前往本島與人交易,換得糧食及生活所需用品。小琉球島上的白沙尾港口是最靠近本島的港口,因此也形成了島上商業貿易最發達、人口最多的聚落。

小琉球捕魚的竹筏

1960年,屏東縣琉球嶼,一名漁夫正準備搭竹筏出海捕魚,薛培德牧師拍攝捕魚的竹筏,捕捉到捕魚工具的細節畫面。此處推斷為小琉球杉福村,靠近杉板路澳,當時杉福漁港尚未建成,海灘仍保持著天然的樣貌,是當地聚落停靠竹筏、晒漁網的地方。

古早時,小琉球島上的居民以捕魚為生,且島上盛產竹子,故取竹製成竹筏(又稱排仔、竹排)。島民們多居住在靠近「澳」(指較平緩,以細沙、圓礫構成的海灘)附近,竹筏平緩的底部得以在這類型的海灘上拖動,出海時將竹筏從海灘拖入海中;上岸則反之,從海中拖上海灘。而一些近海聚落的地名若有「澳」這個字,即可得知這塊土地從前的地形與發展型態。

一位漁民把竹筏推上沙灘

1960年,小琉球,一位漁民結束工作後返回岸上,正費力地把竹筏推上沙灘,這是漁民日復一日的固定工作。

小琉球白沙尾漁港

1960年,屏東縣琉球嶼,俗稱小琉球。此張相片拍攝於小琉球白沙尾漁港,港口裡,數名男女從船隻上卸下物品,幾個孩子在旁邊觀看玩耍。小琉球位於屏東縣西南方,早年島上居民以捕漁為生,諸如稻米、蔬果等物資都需仰賴台灣本島供應,而面向台灣的白沙尾漁港,便是物資、人員進出的主要港口。

相片中的燈塔,是小琉球島上的兩座燈塔之一(另一座是位於山上的白燈塔),該燈塔曾經重建過。時至今日,白沙尾港口一帶仍是島上最為繁榮的地區,在小琉球的產業從漁業轉型為觀光業之後,從白沙尾港口進出的人員有增無減。

純樸自然的小琉球女子

1960年,小琉球的女子。晒黑的皮膚,健朗的笑容,反映著島上生活的純樸自然。

小琉球簡單樸實的童年

1960年,小琉球的兒童們在大樹下乘涼,成長過程中與大自然為伴,在海灘邊度過簡單樸實的童年。

《情深故鄉:歲月台灣貳部曲》

定價3800元,讀友優惠價2800元

有興趣的朋友請洽購新世語文化

02-23684364

shu4364@ms62.hinet.net