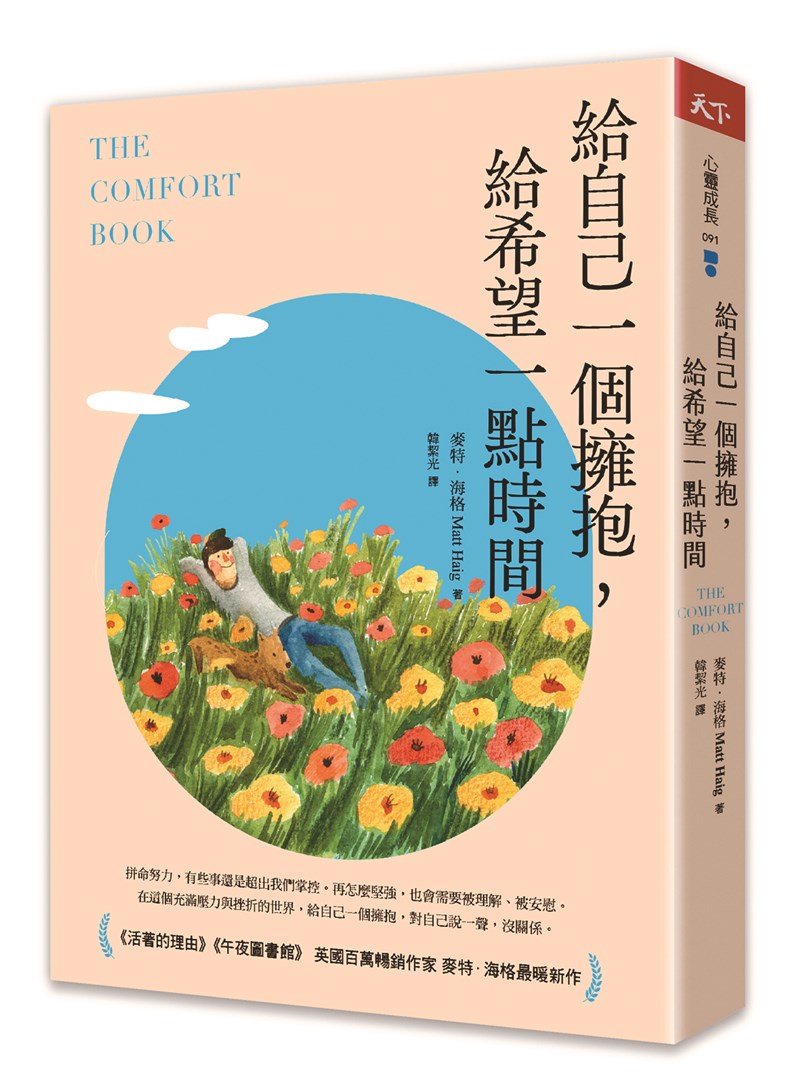

圖/天下雜誌出版提供

圖/天下雜誌出版提供

文/麥特.海格 譯/韓絜光

當你說「我很痛苦」時,句子裡有「痛苦」,也有「我」,但「我」永遠比痛苦來得大。因為,即使沒了痛苦,「我」也還是存在,而痛苦之所以存在,是透過「我」才產生的。「我」會繼續活下去,感受其他事物。

以前的我無法理解這個道理。我曾經以為,我就是痛苦。我並不是一直都能把憂鬱症想成一種經驗。以前我認為,憂鬱就等於我這個人。當我在西班牙的懸崖前往回走的時候;當我飛回爸媽家裡、告訴我所愛的人我沒事的時候,我都還這麼想。我稱自己是憂鬱者。我很少說「我患了憂鬱症」或「我正在經歷憂鬱症」,因為我想像憂鬱是我這個人的總和。我誤把銀幕上播放的電影當成影史的全部。我以為永遠只會播出這一部電影,無限循環,直到永恆,電影名字是《海格街的夢魘》(片名很爛,抱歉)。我不知道有一天會改播起《真善美》和《生活多美好》。

被放逐到陌生小島

問題在於我當時對事物的看法非常極端。我認為人不是健康就是生病,不是神智正常就是精神錯亂,因此當我被診斷出憂鬱症以後,我馬上覺得自己像拿破崙一樣,被放逐到了陌生小島,無路可逃,再也回不到我熟知的世界。

某方面來說,我想得沒錯。我的確再也回不去。我往前走了。因為這是必然會發生的事,不論有沒有主動嘗試,透過時間推移,透過單純地活著,我們都會往前走,經驗也會慢慢隨之改變。以我來說,我在絕望中發現片刻零星的快樂或幽默。我明白了事情不見得總是非一即二,非黑即白,有時可能兩者兼具,兩者並存。

而一旦我們察覺自己內心有偌大的空間,我們也會產生新的觀點。的確,很多空間被痛苦占據,但也有空間可容納其他事物。而且沒錯,痛苦或許是個討厭鬼,但在不經意間,它也讓我們看到自己內心的空間有多大。甚至還能拓寬這個空間,讓我們在未來某個時刻,能夠感受到等量的喜悅或希望、愛或滿足。

所以換句話說,別忘了隨時意識到我們自身的廣大。我們內心的空間。我們充滿多種多樣的可能。

無法用量化數字衡量

沒錯,我們可能常覺得別人愛用量化數字來衡量我們的價值,例如收入、追蹤人數、體重、胸圍,以及其他種種不勝枚舉的丈量,但永遠記得,我們大過於所有可被量化的部分。我們是生命本身。不只是短暫瞬間裡的幾種感受。我們是裝得下各種感受的容器。我們是句子的主詞。我們比自身所有成就的總和都還大,也比我們所目睹的感受都更寬廣。我們是一減再減依然存在的無限大。

(本文摘自天下雜誌出版《給自己一個擁抱,給希望一點時間》一書)