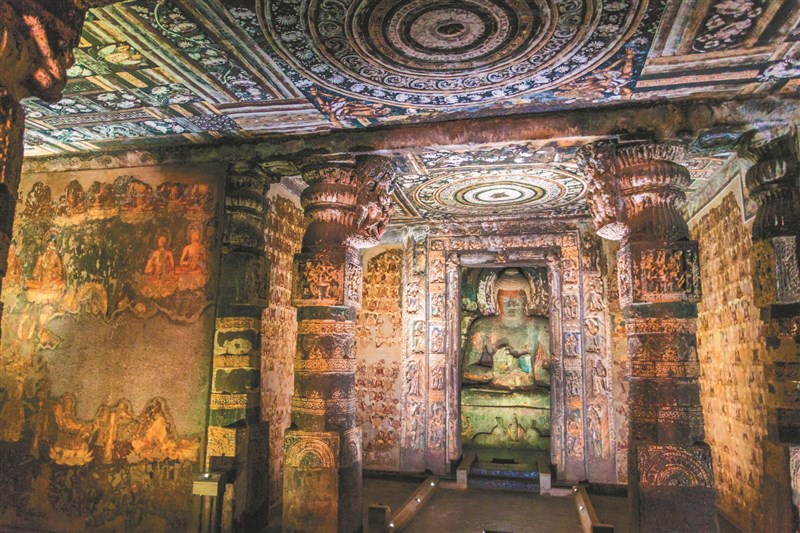

阿旃陀石窟被視為印度古代繪畫的寶庫,一九八三年被列為「世界文化遺產」。圖/123RF

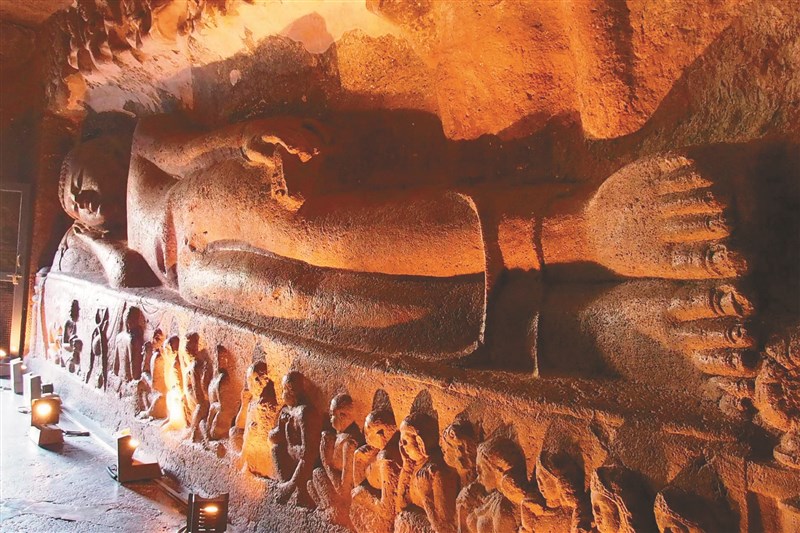

阿旃陀石窟被視為印度古代繪畫的寶庫,一九八三年被列為「世界文化遺產」。圖/123RF 印度阿旃陀石窟中,有尊長七公尺的石雕臥佛。圖/資料照片

印度阿旃陀石窟中,有尊長七公尺的石雕臥佛。圖/資料照片

【本報綜合外電報導】佛陀涅槃數百年後,印度人在馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)奧蘭加巴德城(Aurangabad)北方一百零六公里處,開鑿「阿旃陀石窟」(Ajanta Caves),於一九八三年被列為「世界文化遺產」,獲保存的壁畫面積達三千四百平方公尺,被視為印度古代繪畫的寶庫。

這個石窟最初是為了修行而建立,從頂端一條狹窄的隧道,一路往下、往外開鑿,現有二十九個洞窟,前後開發達千年之久,推估始於西元前二世紀(孔雀王朝阿育王時期),在四至五世紀興盛一時,但七世紀以後,佛教在印度逐漸衰微,石窟曾被遺忘千年之久,直至一八一九年被英國殖民者無意間發現,阿旃陀藝術才「重返人間」。

石窟展示了印度當代社會的藝術、建築、繪畫、宗教等;建築主要分為居住用的毗訶羅窟(vihara),以及禮拜用的支提窟(caitya),僧房窟有逾二十個,大部分都設有裝飾,中廳頂部及外廊外側壁則布滿壁畫,正門裡外、迴廊列柱都刻有浮雕。

壁畫大多與佛陀生平事跡、本生故事、佛經故事等相關,也有些描繪生活場景,可從中了解古印度文化;雕像勻整羅列於石柱、飛檐、壁龕各處,部分雕像體積比真人高大,展現高超的藝術水準,因此被視為佛教鼎盛時期的石窟建築代表。