圖/樹下繪本

圖/樹下繪本 圖/樹下繪本

圖/樹下繪本

文/簡麗賢

雨過天晴,常出現令人驚豔的彩虹,是陽光和水珠邂逅的色散現象。走向大自然,看到彩虹並不稀奇,但要看到出現於空中持續長達近9小時的彩虹,或是全圓的彩虹,就需要天時地利人和的條件,非常難得。

談到高掛天空9小時的彩虹,回顧2017年11月30日,陽明山文化大學出現持續長達9小時的彩虹,打破英格蘭創下的6小時紀錄,獲得金氏世界紀錄認證。

光學色散 彩虹現身

彩虹現象是光學色散(dispersion)的體現。下雨後,大氣層水珠含量多,太陽一露臉,陽光普照大地,大氣中的水珠如同三稜鏡,陽光通過水珠後,不同色光的路徑會分開,觀察者觀看時,視線隨光的路徑延伸,不同顏色的光就像來自不同位置。由這個成因了解,如果想看到彩虹,一定要有陽光和水珠,我們觀察者的位置要背向太陽,亦即太陽在地平線東方時,彩虹必定在西方。

光因折射 分散色光

色散是指太陽光通過三稜鏡或水珠時分散成紅、橙、黃、綠、藍、紫等色彩。因為光線通過不同物質時,傳播速率改變而產生偏折,稱為折射。不同頻率的可見光對稜鏡或水珠而言,具有不同的折射程度,也就是各色光通過稜鏡或水珠時的傳播速率不同,折射角度也不同,因此水珠與稜鏡可以把可見光波段「分離解散」,產生色散的現象。

天空出現彩虹時,可能看到虹外的霓,虹霓往往姊妹情深,「連袂」演出大自然驚豔的戲碼。虹霓現象都是因為陽光照射懸浮於空中的水滴,透過光線在水珠內的折射與反射的光學路徑不同所造成。從地面仰望,虹位置較低,色彩排列是內紫外紅,而霓的仰角較大,色彩排列與虹相反,呈現內紅外紫。

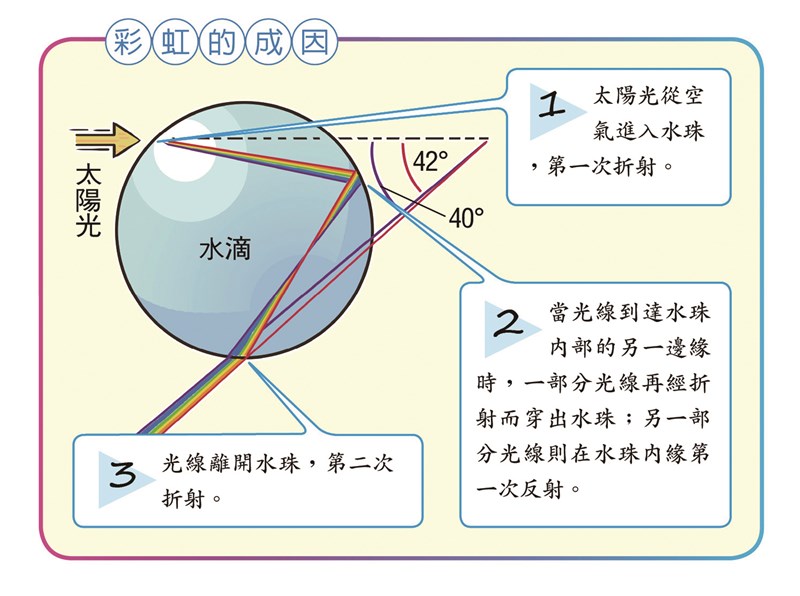

折射反射 散發七彩

為什麼會這樣呢?以虹為例,平行地面入射水滴的陽光,進入水滴的位置不同,在水滴內經過兩次折射與一次反射後,以不同角度射出。與地面夾角約42°時,折射而出的紅光的強度最大;與地面夾角約40°時,折射而出的紫光強度最大,因此在地面的我們看到虹。由於紫光偏折後的仰角較低,紅光偏折後的仰角較高,故虹的色彩排列是內紫外紅。

霓的成因則是平行地面入射水滴的陽光,在水滴內經過兩次折射與兩次反射後,以不同角度折射而出。與地面夾角約為51°時,折射出來的紅光強度最大;與地面夾角約54°時,折射而出的紫光強度最大。

霓在虹外 光度較弱

由於紅光的仰角較低,霓的色彩排列為內紅外紫,與虹恰好相反。霓出現的仰角比虹稍高,由於陽光在水珠內比虹多經過一次反射,故色彩強度比虹弱、顏色比虹淡,因此我們常稱霓為「次虹」。

至於陽明山的天空出現延續9小時的彩虹,除了天氣條件配合外,與季節及地理位置的關係甚鉅,所謂的天時是指當日天氣合適,東北季風帶來水氣,上坡後因地形抬升,水氣凝結成水珠,加上太陽的仰角較低,形成彩虹的必要條件陽光和水珠一應俱全;地利是指文化大學所在位置很適合看到低仰角的彩虹;人和是指這道彩虹出現時,文化大學師生全力持續捕捉與拍攝虹霓姊妹的倩影,記錄相關科學資料,終於串成千載難逢的彩虹紀錄。