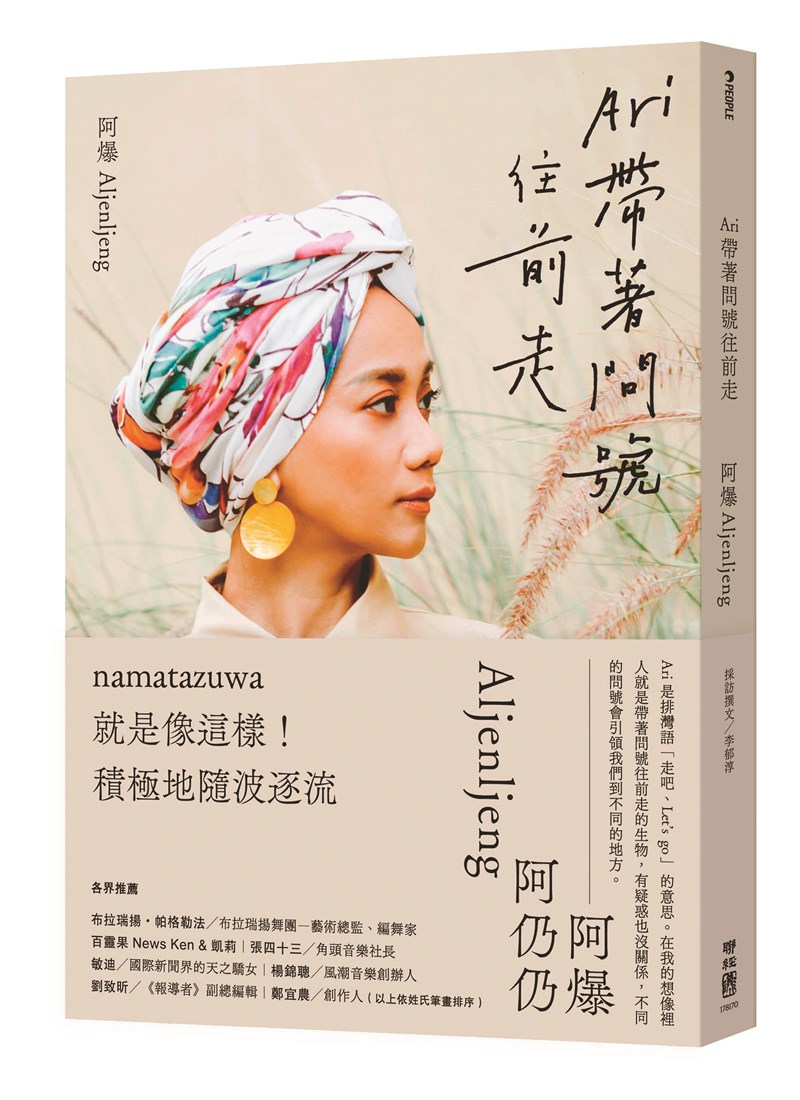

圖/聯經出版提供

圖/聯經出版提供

文/阿爆Aljenljeng、李郁淳

現在網路資訊爆炸,年輕人看似懂很多,相對來說也很容易被煽動或拉走。我都會跟他們說,身為原住民的好處是,再怎麼樣你都有個根可以回去,你的國族或身分認同,其實是很明確、穩固的。

今天就算不是因為原住民身分,你也可能因為貧窮、因為身為女性、因為性取向不同等任何其他原因,而成為社會裡的弱勢。甚至連在原住民的族與族之間,也有彼此看不起的問題。這不是你,而是別人的問題。所以我向來不太理會這些事情,因為人的生命有限,我不想花太多時間去改變別人,而是把焦點放在有意義的事情上。

排灣族的內斂節制

我童年時的生命軌跡在高雄與台東之間往返,活在各種文化重疊之處,兩邊都給了我有意義的養分,也造就我在不知不覺中,慢慢走向日後扮演「橋樑」的角色。

我常說,我的座右銘就是「我要做個有用的人」。這裡的「有用」不是指多麼傑出或優秀,而是可以幫助人完成小事。這樣的心態,可能要歸功於我媽家那邊的親人,他們很樂於讚美人。

我媽家族裡有很多小孩,也許為了有效讓每個小孩幫忙家務,只要誰做了什麼事,誰就是「有用的人」。幫忙劈柴、掃地、唱歌,人人都可以是有用的人。在眾多為我帶來深遠影響的長輩中,除了外婆和媽媽,我爸家族那邊的大伯也是其中一位。在公職服務的大伯,是從事文化領域的老師,平常抽出很多時間參與教授打獵或植物辨識等知識。他很樂於讚美人,而他的敘事方式是很典型排灣族的。

所謂典型排灣族敘事,就是內斂節制。他們樂於讚美,若要開罵也不會大聲,而是迂迴地表達意見。

期許扮演橋樑角色

很多人都在做母語復育。像我認識一位魯凱族老師,和我媽年紀相仿,他從青壯年開始都沒離開過家鄉,一直在國小教傳統歌謠。他這麼執著而辛苦地做這件事,卻沒得到應屬的尊重。我一直很想幫他做採集專輯,未來幫他報名傳藝類金曲獎。

明明是做一樣的事,但像他們這樣做一輩子的人,都不一定能被聽見或認可,我卻何其幸運,可以因為母語專輯而把排灣文化發揚出去,還可以到紐約、到格拉斯頓柏立音樂節表演。

後來我就把自己界定為橋樑,若有不同族群文化的人想增進對彼此的了解,我就願意發揮手上累積的人力,把資源串連起來。像二○二○年我就去長濱國中的古謠樂舞班擔任音樂導師,和孩子一起玩、唱、跳,還把他們搬到我的個人演唱會舞台一起演出。我要讓他們知道,你可以很自在地學自己的母語文化,把它變成很酷很時髦的事。

我也在台中教育大學的學分班開課,我會把原、漢學生融合在一起進行分組作業,內容是一起去蒐集原住民的古謠。這麼做,是希望他們在尋找過程中可以更清楚看到文化的脈絡。在《Kinakaian母親的舌頭》專輯裡第一首歌〈找路〉,講的就是身分認同的混淆。我已經跨過去這個階段了,回過頭來很能明白下一世代的心情,在眾聲喧譁的網路世界,要找到自己的文化根源並不容易。唯有實際去體驗、去採集,把自己自然地放在文化裡,它才會在你人格裡紮根,就會「有用」。(本文摘自聯經出版《Ari 帶著問號往前走》一書)