圖/樹下繪本

圖/樹下繪本 圖/樹下繪本

圖/樹下繪本

文/簡麗賢

曾風靡全球的玩具指尖陀螺,台大陳建甫教授的研究團隊運用其快速轉動的概念,成功分離血清,登上國際期刊,這是一則2019年4月初的科學新聞,可不是開玩笑的假新聞。

日前我帶著學生來到台灣大學應用力學研究所,向陳建甫教授請教流體力學,並聊及相關的新聞報導,深刻體會從生活情境尋找科學研究的趣味性和可行性。

陳建甫老師的研究團隊不用昂貴儀器卻能分離血清,以指尖陀螺的醫療應用價值造福偏遠地區及開發中國家,成為新型醫療資源。

離心效應 取得血清

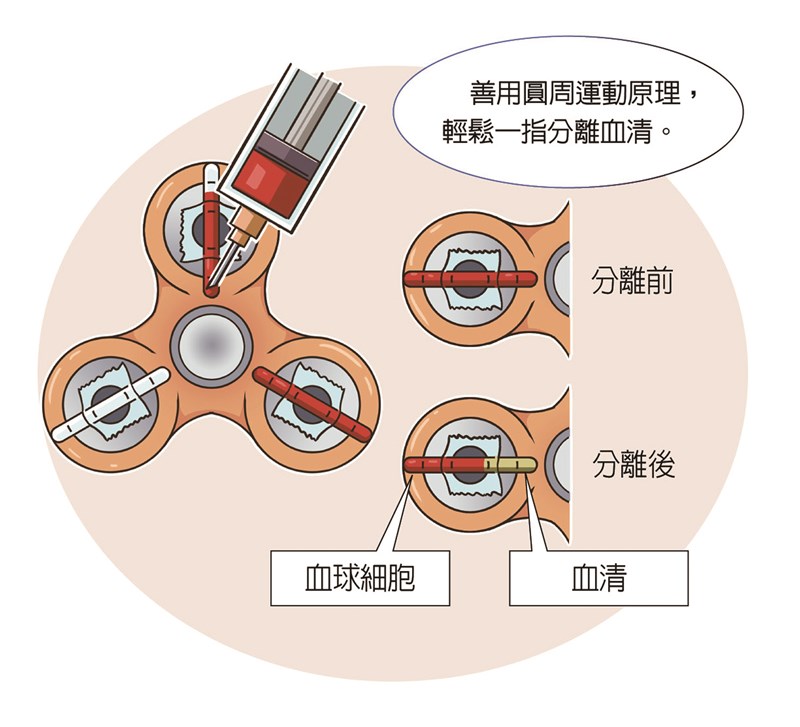

一般醫學檢驗單位透過專用離心機,將血液分成「血清」和「血球」。指尖陀螺每分鐘1200轉的轉速,只需1滴血的血量,透過「圓周運動」向心加速度伴隨產生的「離心效應」,就可以把血液分離出血清,協助後續診斷疾病。

相較於傳統的離心機儀器,指尖陀螺不昂貴,體積更輕巧,因此這項研究可幫助醫療資源匱乏的地區,協助抗體檢測,確認是否感染疾病,包括腸病毒、登革熱、德國麻疹等,可說是扮演「小玩具,立大功」的角色。

針對軸承 產生力矩

那麼,指尖陀螺轉動的科學原理是什麼?指尖陀螺的材質可能是鋁合金、黃銅、不鏽鋼或塑膠等,外型扁平,最常看到呈現三角形狀,3個頂點是較重的物質;中間轉動的核心是「軸承」,大抵是不鏽鋼、陶瓷或複合材料構成。

核心軸承是由內外環構成,其間置入可滾動的鋼珠,減少摩擦力,能快速轉動。因此製作指尖陀螺的功夫深淺就在軸承效果的良窳;陀螺是否轉得順暢,重點在軸承的品質。

怎麼玩指尖陀螺呢?手指一撥給指尖上的陀螺作用力,對中心的軸承產生「力矩」,就能使陀螺轉動。力矩決定物體能否轉動,對軸承沒有力矩就無法轉動。力矩包含作用力和作用力到軸承的「垂直距離」(力臂)兩個因素,作用力和力臂相乘為力矩。力矩愈大,陀螺愈容易轉動,像開門一樣。

好,我們現在順利轉動陀螺了,但要怎樣讓陀螺轉得快或轉得久呢?這就涉及到物理轉動力學的「角動量」和「轉動慣量」。

轉動原理 類似溜冰

本版在2022年2月7日刊登〈走鋼索與花式溜冰〉,提及冬季奧運花式溜冰選手舉手投足的物理概念,此科學原理與指尖陀螺幾乎相同,異曲同工。當溜冰選手把雙手縮回胸前時,轉動變快;展開雙手時,轉速變慢。這個概念稱為「角動量守恆」,也就是在轉動期間,若沒有外來的力矩介入,角動量就不會改變,好比騎腳踏車,一直穩定騎,輪胎轉動時能維持一定的方向和轉速。

當指尖陀螺三角物質分成一點一點,每一點材質對中心軸承距離不相同,把這些點的質量和轉動半徑平方相乘,再累積相加,就是「轉動慣量」,這與轉動物體的「質量」和轉動「半徑」有關。

根據科學原理,要讓指尖陀螺轉得快,軸承的設計很重要,要減少摩擦力,可盡量縮短三邊長度或減輕三角頂點材質的質量。如果想要轉得久,就可選擇較重的三角頂點材質,也許可以考慮黃銅材質喔!當然啦!要轉得快轉得久,撥的力道大一點,對軸承產生的力矩就比較大,自然轉得快又久。

陀螺 從古老到創新

談到「陀螺」,可能喚起許多人的記憶,台灣閩南語稱陀螺為「干樂」,這可是民俗童玩和高超技藝,隱含真摯的鄉土情懷啊!依據史籍紀載,明朝的《帝京景物略》一書中,提及當時民間生活的一首童謠,其中一句:「楊柳兒活,抽陀螺。」也許可說明陀螺是民間兒童的流行玩具。而今隨著時間演變,歲月遞嬗,陀螺從「古早味」到「創新味」,從「傳統陀螺」、「倒立螺陀」、「戰鬥陀螺」到近4年前的「指尖陀螺」,玩出嶄新的樣貌。

俗話說:「外行看熱鬧,內行看門道」,儘管「指尖陀螺」曾是媒體爭相報導的寵兒,仍值得我們探索指尖陀螺轉動的科學概念。