作者簡介

楊瀅靜

東華大學中文所博士,曾獲林榮三文學獎、聯合報文學獎、宗教文學獎、林語堂文學獎、葉紅女性詩獎等,出版過詩集《對號入座》、《很愛但不能》、《擲地有傷》。

作者簡介

楊瀅靜

東華大學中文所博士,曾獲林榮三文學獎、聯合報文學獎、宗教文學獎、林語堂文學獎、葉紅女性詩獎等,出版過詩集《對號入座》、《很愛但不能》、《擲地有傷》。

文/楊瀅靜

有時候,我覺得人生好像一列火車,在山洞與山洞之間穿梭。但我與其他人不一樣的地方是,他們搭乘火車是為了前往目的地,到了便下車了。而我只能從山洞到山洞,黑暗到黑暗,全然的沉默到全然的沉默。我的火車一直在兩個山洞間循環反覆。

在山洞與山洞裡面,並非際遇相同。上一個山洞中,我剛好是個翻譯者,而下一個山洞裡,隔閡已經造成,所以我噤聲不語,除非培養另外一個翻譯者替我發聲,否則我無法表達自己。

每個周五晚上六點,我關掉家裡的燈,鎖上門,準備回父母家。我知道到了八點,新民會從公司下班。我想像他打開燈,發現我已經離開而鬆了一口氣,俯視一塵不染的一切,故意將脫下來的衣物沿路丟開,最後走入浴室或臥室的模樣,然後一切都將隨著我的離開而復甦。那個屋子生氣勃勃的長滿各種奇珍異卉,新民自由自在的徜徉在沒有我的地方,讚嘆的呼吸著新鮮空氣。

等到周日晚上我回來,所有的動植物提前一刻枯萎,新民已經睡了。他不是個早睡的人,但他周日晚上必然早睡,我九點多到家,整個房子都關著燈,彷彿從我關上燈離開以後,房子一直保持這樣。我打開臥房小燈,新民背著我躺著,我辨認出他的背,有某種做作的線條,下一刻他打出鼾聲,我視為某種提醒我不要打擾他的輕微警告。

我們存在某種異常的默契,周五晚上以後,兩個人的世界徹底脫軌,互不干擾。周一才雨過天青,就像兩個老舊車廂接上了軌,齒輪沉重的負荷了彼此的空間,打造出通往兩個車廂的走道。走道或許還鋪上了厚重的紅色天鵝絨,剛開始光鮮亮麗,如此熱烈的大紅色延展在步伐與步伐之間,只是單純的走過都會感染上一種雀躍的熱情,譬如一天要打上十通電話,每一通電話的內容大同小異卻樂此不疲。但是紅色天鵝絨褪色以後,便從玫瑰花的豔麗紅變成乾涸的血漬,那是真正磨合過的相處痕跡。

周一早上起來,在餐桌前,我必然比他早起,他坐下通常第一句話會問:「爸媽還好吧?」

我回答:「還不是老樣子。」

他喝我煮的咖啡,看起報紙,心情不錯的時候會吃一點我準備的早餐。他從沒有關心我的回答,於是我打開電視,讓電視聲代替我們交談。大概半小時以後,他起身,我把公事包遞給他。

我跟母親不一樣的地方是,她擅長迴避,我無法做得太理所當然,可能是因為母親從來沒瞧見父親嫌惡的眼光。她不分時段的沉入睡眠中,我們家唯一準時的是早餐,因為她會在前一晚買好牛奶麵包,然候睡過中午。

甚至父親晚上回來,她仍在睡,直到半夜才又起床,轉開電視。有時我懷疑她是為了躲避父親而睡。還好我會代替母親買好便當,跟父親一起吃,這樣他便只會在我面前埋怨母親,而不是面對面的針鋒相對。

日子一久,父親愈來愈少跟母親開口說話,但是眼裡的不耐煩愈來愈深邃。

我懷疑新民有時也這樣瞧我,正如我有時也用父親厭惡的眼光打量他。但我還是小心不要重複母親的作為,我以為這是盡職妻子該做的事。

把對眼狗狗帶回家

通常新民離開以後,我會回房間繼續未完的睡眠,但今天有些不一樣,我打算去做一件我已經考慮很久的事。

隔幾條街有一家寵物店,我每次經過便會看一眼櫥窗籠子裡的那隻小狗,不知道什麼品種,眼睛大大,臉很醜,但充滿友善。有一次我鼓起勇氣走進去,牠看著我,叫了幾聲。

老闆說:「牠對妳很有好感。」

我說:「我只是看一看。」

牠眼睛看我,千言萬語,幾乎可以翻譯出我的心思,我熱切的需要寵物作陪。於是我問:「要多少錢?」

老闆說:「兩萬塊。」

我暗自揣想,如果跟出版社多接一本小說來翻譯,應該有能力買下牠。所以我聯絡羅姐,羅姐交給我稿件,仔細叮囑:「這本要激情點,不要避重就輕。」

於是我把狗狗帶回家。

晚上新民回家的時候,狗狗好奇的繞著他聞來聞去,新民瞪大了眼睛,這是最近他臉上比較有表情的一次,他驚訝的說:「哪裡來的狗?」

我簡單的回答:「我買的。」

他不可置信:「妳哪來的錢?」

我搖搖頭,沒有說出我的兼職工作。新民總是把家用算得剛剛好,每個月一次擺在餐桌上,在這個範圍內我自己拿捏,多了我不會還他,但不夠我也不會去跟他開口。

他的語氣彷彿是質詢犯人那樣:「我錢給得太多是嗎?」

我又搖搖頭,堅持的說:「如果狗不留下,我也不留下。」

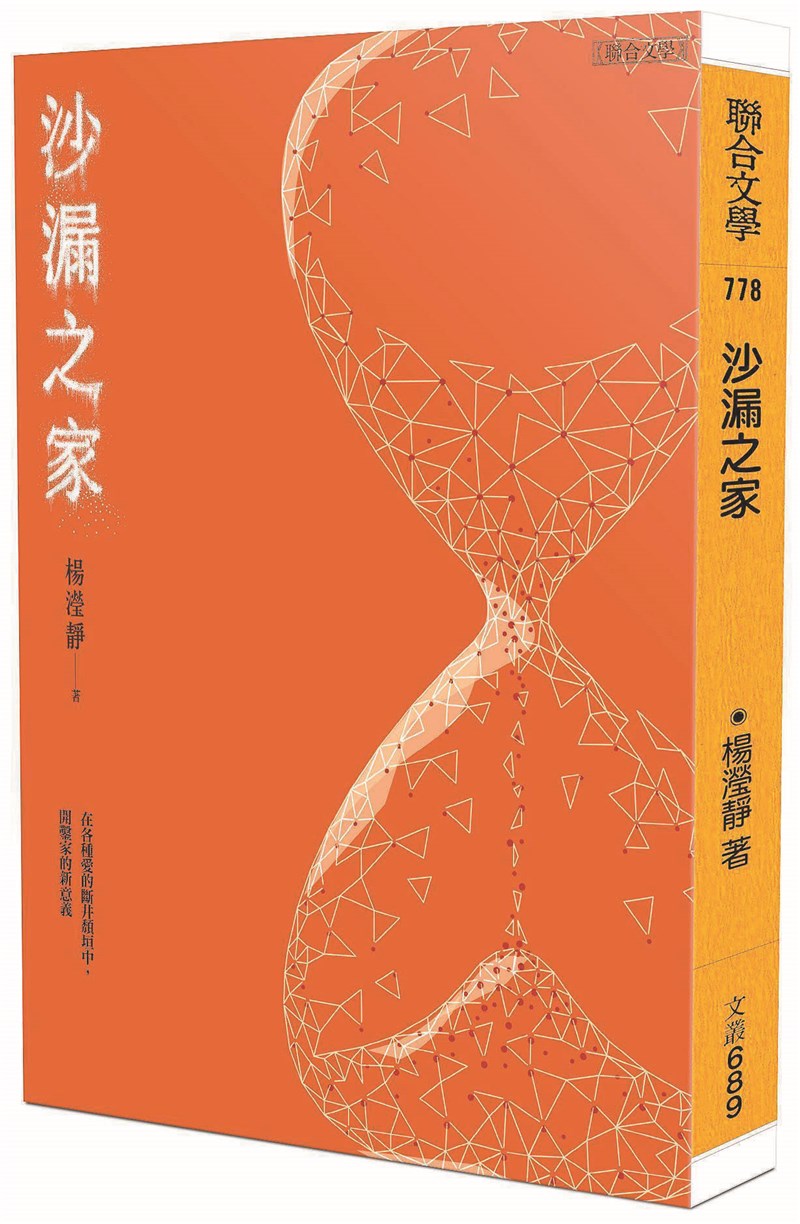

(摘自《沙漏之家》,聯合文學出版)