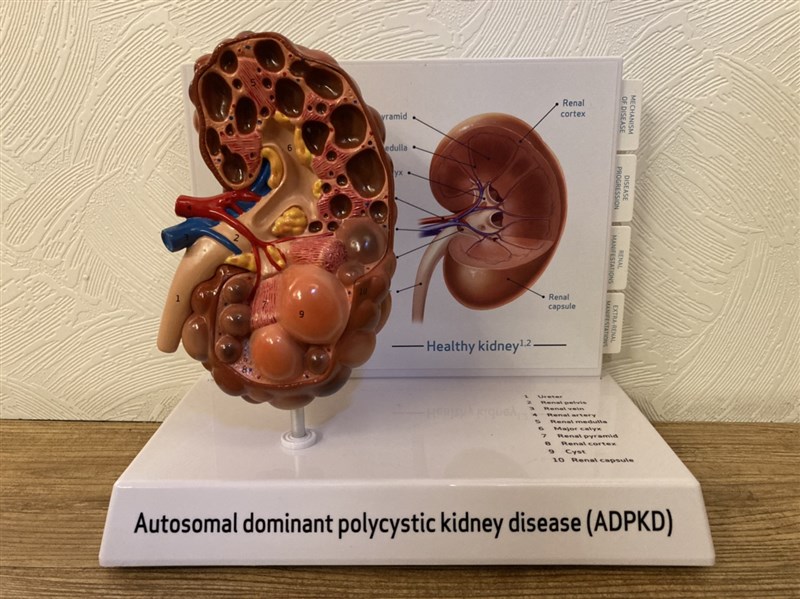

多囊腎患者的腎臟,會不斷長出充滿體液、無任何功能的水泡囊腫,甚至可能膨脹為正常腎臟的20倍,猶如橄欖球大。圖為多囊腎模型。圖╱中華民國多囊腎腎友協會

多囊腎患者的腎臟,會不斷長出充滿體液、無任何功能的水泡囊腫,甚至可能膨脹為正常腎臟的20倍,猶如橄欖球大。圖為多囊腎模型。圖╱中華民國多囊腎腎友協會

【記者陳玲芳台北報導】根據衛福部國健署統計,我國洗腎人口已超過9.2萬,被冠上「洗腎王國」稱號。民眾普遍認為洗腎的元凶為飲食習慣或糖尿病,卻不知約有2-3%洗腎病患,是因遺傳疾病「自體顯性多囊性腎臟病」(簡稱「多囊腎」或「PKD」,俗稱「泡泡腎」)所致。

四十四歲胡先生,三代祖孫(他和祖母、父親)同為多囊腎患者。阿嬤發病後腎功能快速退化,由於過往洗腎技術不普及,在年僅四十多歲時就因腎臟衰竭過世;父親則在五十二歲中壯年就開始腹膜透析,約莫於六十一歲時發生罕見副作用「包囊性腹膜硬化症」,六十九歲離世。

中華民國多囊腎腎友協會理事長、天主教輔仁大學附設醫院腎臟科醫師高芷華表示,多囊腎是一種遺傳性疾病,有五成機率遺傳給下一代,發病率幾乎高達百分百。發病後,腎臟異常增生大量囊腫(俗稱「水泡」)。這些囊腫會隨著疾病進展慢慢變大,造成腎功能快速下降而洗腎。

高芷華指出,台灣臨床研究發現,有PKD1突變基因的台灣多囊腎病友,約52歲(中位數)就邁入洗腎病程,相較於一般慢性腎臟病患者平均67.3歲才洗腎,「足足提早15年!」過往多囊腎治療可說是「無藥可治」,患者僅能透過飲食控制及多喝水等方式,延緩病程進展。

青壯年患者確診後,不僅擔心十幾年內就要洗腎,工作及生活品質,也會受到劇烈衝擊;高遺傳機率特性,也往往讓結婚生子計畫延宕,甚至取消,衝擊患者的自我實踐與人生規劃,更有高達六成患者,陷入憂鬱。

「所幸,今日已有可直接延緩病程惡化的多囊腎口服藥物問世,幫助患者扭轉年輕就洗腎的命運。」為了幫助患者及早揪出多囊腎,掌握黃金控制期,中華民國多囊腎腎友協會特別在9月4日世界多囊腎關注日前,宣導「攻略多囊腎,你543了沒?」口訣。

高芷華提醒,出現「高血壓、腰部疼痛、血尿、泌尿道感染、腎結石」這5大常見症狀,應盡速就醫進行「影像、血液、尿液、基因」4種診斷檢查,特別是「具家族史、腎臟有囊腫、洗腎者」這3大高風險族群,更要提高警覺。若未即時控制多囊腎病程,腎絲球過濾率低於59 mL/min/1.73m2的患者,其感染新冠肺炎的風險、重症和死亡風險都會增加。

高芷華說,多囊腎口服藥物,讓患者看見疾病控制的希望,整體而言,治療積極度大幅提升,高風險族群也愈來愈積極篩檢。然而,目前健保給付規範較為嚴格,患者若想及早進入療程,往往需要自費,經濟負擔大,期盼政府放寬給付規範,讓患者及時獲得更適切的治療。