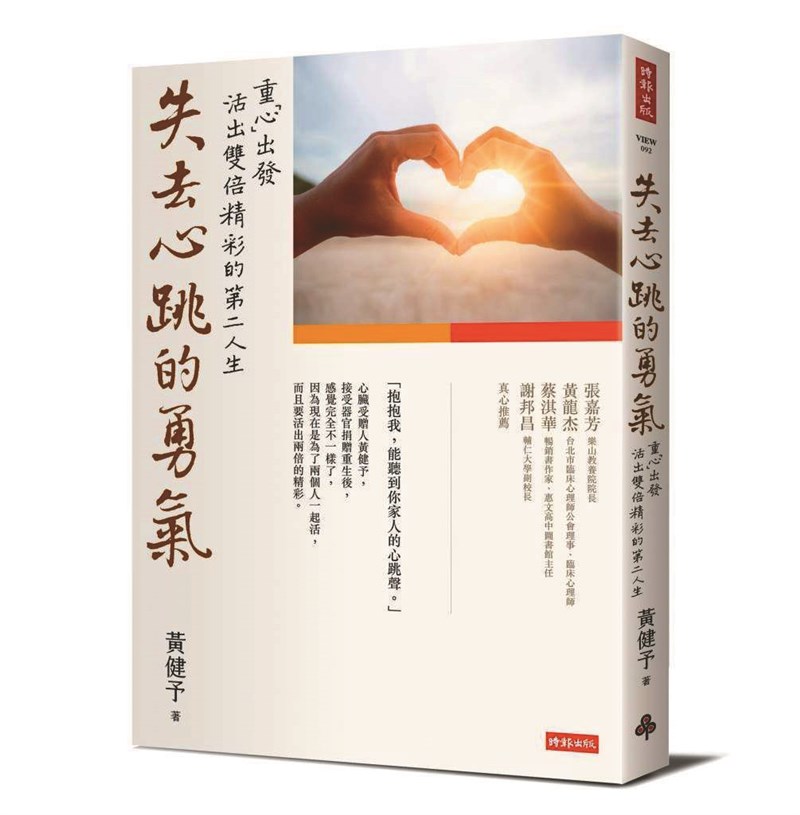

《失去心跳的勇氣:重「心」出發,活出雙倍精彩的第二人生》,時報出版

圖/時報提供

《失去心跳的勇氣:重「心」出發,活出雙倍精彩的第二人生》,時報出版

圖/時報提供 振興醫院第461號換心人黃健予移植手術後第1000天,努力邁向第一個「5年存活」里程碑!圖/時報提供

振興醫院第461號換心人黃健予移植手術後第1000天,努力邁向第一個「5年存活」里程碑!圖/時報提供

文/黃健予

人活到了中年,厭惡的已經不只是生活,還有自己。大凡到了這把年紀,總想做些有點意義的事情勝過多賺一點錢。以致於一個起心動念的想法,成就了下半場人生的故事。

暫時拉回到二○一三年,故事的原點,從一張器官捐贈卡開始。

我在政大EMBA最後一屆筆試中僥倖正取,班上同學來自各行各業,皆為一時碩俊,政大的NGO(非營利事業組織)課程在業界頗具指標性,吸引了不少資深社工的報考。班上同學芳就是一位負責器官捐贈業務社工,他每天熱血的叨唸著器官捐贈這件事,鼓勵同學簽署器官捐贈,讓我們在臨終之前,可以自己主動表達器官捐贈的意願。

不過,她的這分熱心並沒有換來太多的熱情,即便到現在,每年國內的器官捐贈人數與實際的需求量仍然有相當大的落差。社會風氣如此,同學的冷漠可想而知,更何況生死議題並沒有納入商學院的課程當中,預死與瀕死討論,很難顯露出與人共感的心情,更別說器官衰竭瀕臨生命威脅的病患,如能因獲得捐贈器官而得以重生這件事與我何干?

陰錯陽差成受贈者

芳的語氣溫柔而堅定,卻始終無法突破同學心防,心裡委實不捨,我便主動伸手要了一張器捐同意書。就這樣,一個起心動念,我申請了一張器官捐贈卡。

根據這張器官捐贈卡,我的健保卡上將會註記:同意在我腦死之後,將尚可使用的器官,以無償方式捐贈給合適的病患,以幫助其恢復健康,改善生活品質。一個不知何時可以兌現的意念,卻在兩年之後,陰錯陽差的讓我反成為受贈者,也意外的見證了自己的奇蹟。

這讓我特別能感受到所有的緣分好像都歸因於這張「器捐卡」,從當下的起心動念,譜出了我的生命故事。所以每次當我在講故事的時候,我都喜歡用這張器官捐贈卡來當作一個起點:因為因緣俱足,才能成就這分不可思議的大愛。

生命中的黑天鵝總是讓人猝不及防,卻又總是在生命間隙當中留下了一些蛛絲馬跡,然後讓你在生命轉折的地方,隱隱地發現了所有的答案。

(摘自《失去心跳的勇氣:重「心」出發,活出雙倍精彩的第二人生》,時報出版)

作者簡介

黃健予

1964年生,輔大商研所博士生、政大EMBA碩士。2016年父親節急性心肌梗塞,第一次急救失敗後轉院至振興醫院急救,10天後奇蹟式獲得心臟捐贈並完成心臟移植手術,成為振興醫院第461號換心人。這是他的首本著作。