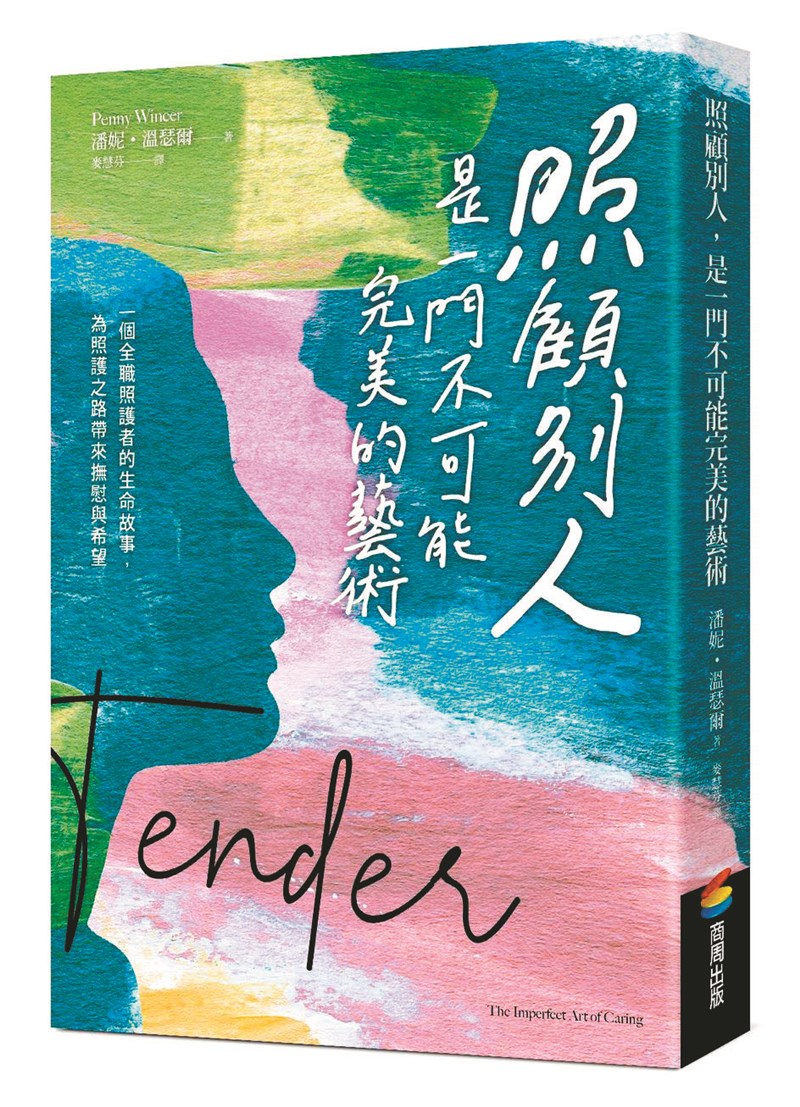

圖/商周出版提供

圖/商周出版提供

文/潘妮‧溫瑟爾 譯/麥慧芬

我們所愛與照護的人若是生命短暫,可能會成為我們應該盡可能享受生活的一記嚴厲警鐘,但這樣的提醒卻不是我們讓生活過得充實的唯一方式。就像英格莉.費特.李在她《喜悅的形式》一書中所提到的,我們追求喜悅的驅動力,就是追求生活的驅動力。沒有喜悅、玩樂、神奇或慶祝的感覺,我們仍然可能活著,卻不會茁壯。我們必須記住喜悅是生活中的一個必要成分,我們要留意、創造並體會喜悅。

喜悅具傳染力,而且確實會擴散。當亞瑟在公園裡玩的時候,正在學步的小孩童都會跟在他身後轉;當他把沙子沿著滑梯撒下去,且因為沙子所形成的圖案而開心地拍手時,那些小孩童也全聚精會神地看著,想著究竟是什麼樣的遊戲會讓這位大哥哥如此興奮。

喜悅中的其他色彩

不過喜悅常常夾雜著其他的情緒,特別是當我們很清楚自己的這些經驗有時間限制,或少了什麼人在身邊的時候。單獨和女兒去博物館與動物園時,雖然會因為她在身邊以及她與這個世界的接觸而感到開心,然而背地裡,我總會感覺少了什麼人。理智層面,我知道亞瑟待在他的假日活動俱樂部(holiday club )或與保母在一起,要比他在博物館裡遊蕩好得多,但身為母親的我卻覺得被劈成了兩半,與女兒共度的時光也因此總是會染上一點悲傷的色調。

在亞瑟開始到另一個學區就讀他的特殊學校時,我也有類似的感觸。那所學校非常棒,老師也都非常優秀,對我們母子兩人來說,那是一個帶來了很多喜悅的地方。然而轉校同時也代表了他無法再和妹妹上同一所我們附近的學校,以及每天我都要送他到新學校門口。多年前,這種鑲了一圈悲傷之邊的喜悅,會讓我害怕,但現在的我知道,若真的全心擁抱這樣的生活,我就必須面對並接受喜悅當中所參雜的所有其他情緒色彩。

(摘自《照顧別人,是一門不可能完美的藝術》,商周出版)

作者簡介

潘妮‧溫瑟爾

(Penny Wincer)

出生於澳洲墨爾本,在墨爾本大學取得電影與創意寫作學位後,搬至倫敦。從事多年室內裝潢與生活風格攝影師,再度執筆寫作。為許多部落格和網路媒體撰寫教養文章,也有許多關於親子旅行見聞的文章出版。目前是單親媽媽,和兩個孩子住在倫敦南部。她曾經兩度當個照顧者,一是她的母親,二是她患有自閉症的兒子。