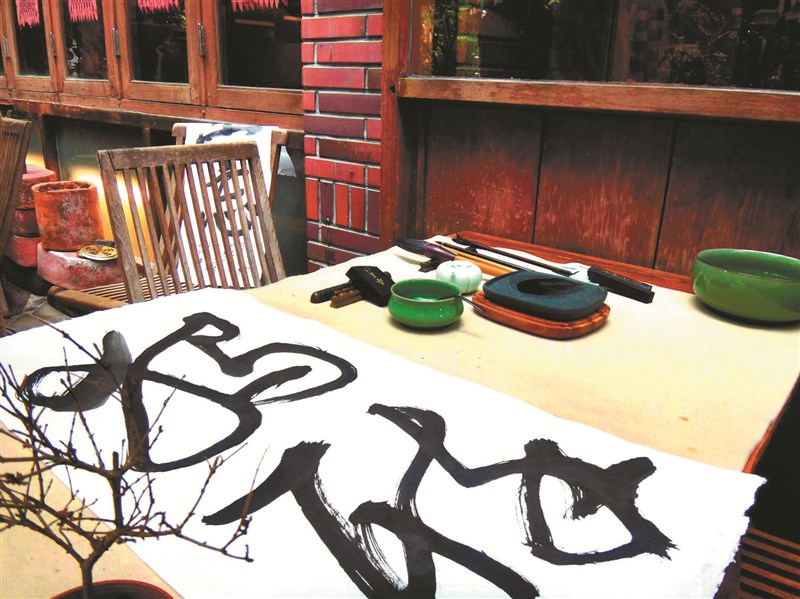

文學藝術可以豐富我們的精神生活,帶來無窮盡的喜悅與快樂。圖╱侯吉諒

文學藝術可以豐富我們的精神生活,帶來無窮盡的喜悅與快樂。圖╱侯吉諒

作者 侯吉諒

台灣當代詩人、書畫家與篆刻家。圖╱侯吉諒

作者 侯吉諒

台灣當代詩人、書畫家與篆刻家。圖╱侯吉諒

文╱侯吉諒

對所有喜歡文學藝術的人而言,文學藝術可以成為生活的一部分,就已經是很大的幸福。

現代人大概都會問,寫詩有什麼用?對我來說,創作本身就是一種無限的滿足,可以把自己的想法、感受寫出來,本身就是很大的成就,後來那些不成熟的作品在學校裡的刊物發表,多少也有一些虛榮感。

最重要的是,因為寫作,所以我從大二就開始思考,到底要當一個科學家,還是創作者。思考這個問題的時候,我根本忘了當初填志願的時候,完全是因為「民以食為天」,認定念食品不會找不到工作,將來的生活有保障,當時卻沒有想到,我這一輩子會連一天都沒做過和食品科學相關的工作。

在民國六十年代末期,我們對工作覺醒得比較早,許多同學家境不好,要半工半讀才能念大學,我自己也兼了家教才有多餘費用學書法。大家很留意各種就業資訊,要出國留學、轉系的同學,都是大二就已經下了人生最重要的決定。

大四的時候,要繼續念研究所的人大都已經準備好了,我則是還在漫無目的地尋找什麼工作可以和文學創作發生關係。

大三時,中文系要演出一年一度的中文系之夜,他們結合了音樂、戲劇的重頭戲「詩戲」,卻沒有劇本。中文系的老師叫學生來找我,為他們的演出寫劇本,當時完全搞不清楚戲劇是怎麼回事的我,居然以兩個星期的時間就寫了三百行的長詩,更重要的是,中文系老師出的這個作業,在畢業那年獲得了第五屆的時報文學獎,讓我覺得自己好像的確有文學方面的才華,可以往這方面努力。

其實當時我也不明白,寫作有什麼出路。然而憑著時報文學獎得主的資歷,讓我可以不必經過考試就進入競爭激烈的中國時報和聯合報工作,明確了我的人生方向。

一直到了進入報社,我才算是對台灣當時的文學藝術創作環境有了粗淺的概念,同時極盡可能認識我所能接觸的文學藝術及其工作者。

然而偶然回想,不免還是要出一身冷汗。因為文學藝術在台灣實在是沒有什麼特別的出路,沒有絕對的熱情,以及固定的工作、穩定的收入,不可能繼續創作下去。事實也是如此,當時認識的許多創作的朋友,紛紛在三、五年內放棄文藝的追求,因為工作不容易、生活是困難的,文化環境更是貧乏,創作發表不容易,出版更困難,一切都沒有想像中簡單。

台灣現在有數十種文學獎,政府的文化單位也提供了一定金額的文藝獎項和贊助,許多被閒置多年的空間慢慢整理成文化活動的理想場域,這些都是我們年輕時所期待和羨慕的;但這些表面上蓬勃發展的文化環境,為什麼反而讓人覺得台灣的文化沒有人關心?因為年輕人的文學熱情不在,他們的文學熱情無處發揮,且沒有人重視。

文化藝術在台灣

我沒有辦法提供答案。但我的經驗是,文化藝術在台灣社會從來都是被忽略的,即使有一點點的光芒,也一直照射在極少數人身上;大眾不在乎、不關心文化藝術,是因為他們從來不明白文化藝術有什麼重要。

文化和任何產品一樣,都有「市場機制」,沒有人消費、參與的產品終究會被淘汰,文化藝術也是如此。多年來,我一直強調台灣的文化要多培養大眾欣賞的能力,而不是一直辦各種看似熱鬧,卻始終只有少數人參加的文學獎。寫詩的人如果都不讀詩,如何期待你寫的詩會有人看?

從事文學藝術的創作,要有企圖心,如此才會投注一定的心力,並長期不輟,這樣才可能會有成就,但同時又不能對文學藝術有名利的目標,因為那很困難。不只在台灣如此,即使在歐美重視文學藝術的國度,藝術家也都不容易生存,更難只是為了興趣而創作。

對所有喜歡文學藝術的人而言,文學藝術可以成為生活的一部分,就已經是很大的幸福。當一般人在工作之餘只能無聊地看電視,當生活中的幸福只剩下觀光旅行和美食,文學藝術可以豐富我們的精神生活,帶來無窮盡的喜悅與快樂,這樣也就足夠了。如此不管外面的環境如何,你就是為自己創造了文學藝術的黃金時代。

(摘自《筆花盛開》,聯經出版)

作者簡介

侯吉諒

台灣當代詩人、書畫家與篆刻家。出生嘉義,早年師承文人畫大師江兆申先生。數度榮獲「時報文學獎」及年度詩人獎、書法獎等多種獎項;已在台灣、日本、美國舉辦數十次個展,是首位獲邀至美國國務院演講的華人藝術家。創作兼擅現代文學、書畫篆刻,並長期致力筆墨、紙張等材料研究,以及書法教學。已出版詩集《交響詩》等七本,散文集《紙上太極》等十八本,書畫作品集《筆墨新天》等九本;為推廣書法而出版的《如何寫書法》、《侯吉諒書法講堂》廣獲好評,著作並曾獲金鼎獎入圍肯定。