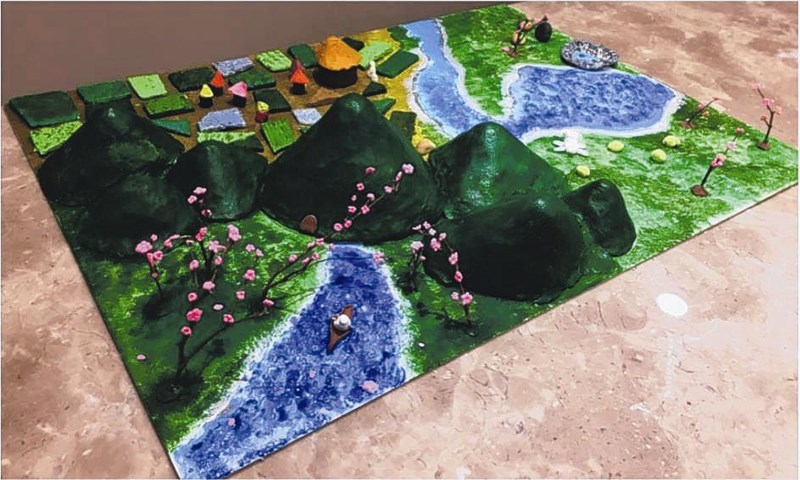

高中生模型重現陶淵明的桃花源。

圖/林口高中提供

高中生模型重現陶淵明的桃花源。

圖/林口高中提供

【本報台北訊】新課綱上路周年,首屆高一生陸續上傳完第一年學習歷程檔案,不僅實作大增,過去以考試、升學為主的學科也開始翻轉,例如有國文科教師從古文教材研發創意課後作業,有學生用黏土模型重現陶淵明的《桃花源記》;也有地理科教師運用GIS(地理資訊系統)技術結合時事製作「口罩地圖」。

林口高中教務主任蘇秀玉表示,考科以升學為目標,傳統上教師難免以出考卷、學習單作為評量,但為落實新課綱,該校去年起要求各科教師,除了繳「課程進度表」之外,還要說明學生期末的課程成果,刺激教師改良教材教法。

例如該校國文科,期末作業供學生二擇一,可選擇「書面報告」如一篇三千字小說、小論文等,或「創意延伸實作作品」;同樣一篇陶淵明的《桃花源記》,有志朝設計科系的學生透過電腦繪圖畫出自己心目中的桃花源,也有學生用黏土或木工打造模型;英文科要求學生挑選童書,翻譯再製成有聲書,給幼兒園孩子試讀。

海山高中教務主任曾碩彥也舉例,該校地理科教師運用學測及指考地理科都必考的GIS觀念,搭配「StoryMap」技術,讓學生製作大台北地區的城市導覽;也結合疫情時事,繪製出「口罩地圖」。

曾碩彥觀察,考科教師若能研發獨特的評量模式,也有助於提高課程學習成果上傳率,不會被實作課崛起邊緣化,且往往「教師愈積極,上傳率愈高」,不輸多元選修課。