圖/取自肝病防治學術基金會。

圖/取自肝病防治學術基金會。

影音/取自肝病防治學術基金會。

【編輯楊旻芳/綜合報導】每次上完廁所,你有習慣觀察一下從自己身上排出的「便便」嗎?其實便便的形狀、顏色、氣味、多寡、軟硬,甚至是排便的次數、拉得順不順暢,都會忠實反應身體的健康狀況,要嚴肅看待!趕快來看怎麼觀察便便?有哪些學問?

圖/取自10 Seconds Class - 10秒鐘教室。

圖/取自10 Seconds Class - 10秒鐘教室。

根據《肝病防治學術基金會》臺大醫院北護分院內科主治醫師、臺大醫學院內科臨床講師張立群醫師指出,大便有七、八成都是水份,其他才是食物殘渣,如果腸子蠕動慢、大便在大腸裡待太久、水份吸收太多就會偏乾硬;相對的,大腸蠕動太快、糞便來不及成形就排出,就會偏稀。所以,大便的型態反映了腸子蠕動的情形。腸子的蠕動習慣,每個人都不同。要判斷大便是否正常還是有異狀,得跟自己比較,若排便習慣一向如此,並非短期內出現變化,仍有可能是正常情形。

1形狀&粗細,大便形狀有學問

圖/取自田原香健康網。

圖/取自田原香健康網。

為了方便分析,醫學上有一套「布里斯托大便分類法」(Bristol Stool Scale),將大便分為7種型態。這是布里斯托大學(University of Bristol)的希頓(Heaton)和路易斯(Lewis)於1997年發表在《北歐腸胃病學雜誌》(Scandinavian Journal of Gastroenterology)上。這套分類法與大便待在腸子裡的時間長短、水份吸收多寡有關,其中第一、二型的大便水份較少、代表有便秘可能,第三型和第四型比較理想,第五至第七型水份較多、則有腹瀉可能。

大便粗細則跟每個人大腸蠕動習慣有關。如果大便有突然變細,或突然解水便的狀況,且維持一段時間,就要注意,可能是嚴重的潰瘍、發炎造成大腸腫脹,或是大腸長腫瘤,使得大便受到擠壓過不去而變細,或是因為大便裡的纖維過不去,所以只能解水便。若是解了兩、三天細便,之後又解粗便,或是一下粗一下細,就比較像是腸子蠕動的問題,因為腫瘤不會在短時間內變大變小。

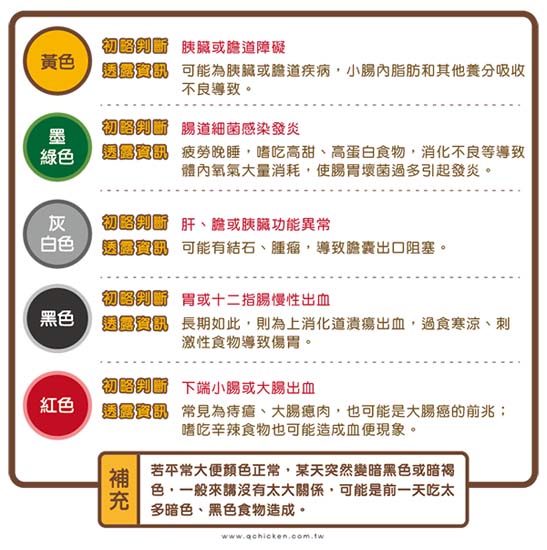

2.顏色,察便觀色,不可輕忽

圖/取自田原香健康網。

圖/取自田原香健康網。

一般正常的大便會呈現黃色或摻雜一些綠色,這與膽汁顏色為黃色或綠色有關。人體消化食物時,膽汁會從膽管進入腸子與食物混雜在一起,就是一般大便呈現出來的顏色。所以,若膽囊、膽管、胰臟或肝臟有病變,使得膽汁的排洩或分泌出了問題,大便缺少膽汁的顏色就會呈現灰白色,這就是一種警訊。值得注意的是,膽汁若沒有從大便排出來,跑到哪裡去?可能會跑到血液,因膽紅素過高造成皮膚或眼白出現黃疸;也可能從小便排出,使得尿液顏色變深,就會出現「茶色尿」。

此外,腸胃道若有出血,大便因為摻有血液,顏色也會改變。從血便的顏色深淺,還可初步判斷消化道的出血點是在何處。

若出血點在食道、胃、十二指腸、小腸前段、胰管及膽道,稱為「上消化道出血」,此時血便的顏色會比較偏向黑色。如果出血量不是很多,大便還是會成形;若量很大,大便就會顯得黑黑糊糊的,像瀝青一樣。不過,含鐵的藥物(如鐵劑)或食物(如含動物血的食物),也會讓糞便呈現黑色,因此,當出現黑色便,又沒有吃上述藥物或食物時,便應該盡快就醫。

若是「下消化道出血」,因為血液裡的鐵質還來不及在腸道細菌的作用下,與硫化物形成硫化鐵,所以不會形成黑色便,會以血液原本的紅色表現出來。出血點愈靠近肛門口,血液愈沒有機會跟消化道裡的細菌混合,就會愈接近鮮紅色。若出血點位於大腸近端或小腸遠端,大便帶血的顏色就會比較偏暗紅色或磚紅色。從血液跟大便混在一起的型態,也可分辨出血點的位置。若血液包在整條大便外面;或是上完廁所一擦才發現有血,或是上完廁所血才滴下來,代表出血點比較靠近肛門口。

如果血混在大便裡面,呈現一絲一絲的,血液又比較偏紅,代表大便成形前就與血液混合,所以出血點可能位於比較上端的大腸(升結腸或橫結腸)。除了上述病變外,大便帶紅色,有時候是跟飲食有關,例如吃了紅肉的火龍果,可能會排出鮮紅色的糞便,就常被誤以為是血便,虛驚一場。

一旦發現大便顏色怪怪的,若非飲食因素,最好就醫檢查是否為血便。至於出血的原因有很多可能性,包括:潰瘍、惡性腫瘤、發炎(潰瘍性大腸炎、克隆氏等)、不正常的血管增生、痔瘡、肛裂等,須接受內視鏡檢查才能確認。

3.習慣,看排便習慣有無改變

圖/取自田原香健康網。

大便通常儲存在直腸這一段,約20公分長。大便積到某個程度,腸壁會擴張,腸壁神經會反射到大腦,產生便意,但神經敏感度每個人不同,所以每個人的排便習慣也不一樣。通常排便頻率從一天3次到3天一次,都是可接受的範圍。例如腸胃道較敏感的人,可能一點點大便就會想去上,且長期如此。

但如果排便習慣突然改變,例如本來都3天一次,突然一天一次或一天多次;或是原本一天3次,突然變3天才一次,且持續一段時間都如此,就是有意義的排便習慣改變,建議就醫檢查。最擔心的就是多年來,一直高居十大癌症發生率之首的大腸直腸癌,可以分別透過糞便潛血檢查及大腸鏡檢查來篩檢與確診。

排便有哪些狀況,可能跟大腸直腸癌有關?

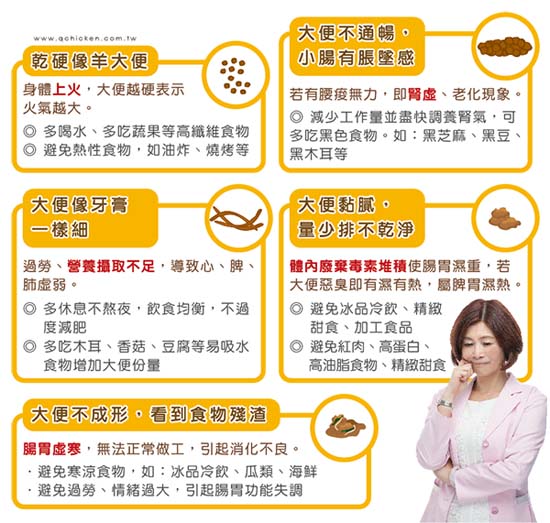

中醫速檢大便形狀

圖/取自田原香健康網。

圖/取自田原香健康網。

大便習慣突然改變,且持續一陣子。例如原本都是粗便,突然變細便;或排便頻率改變。

持續出現血便。

有「裡急後重」的感覺,即解完又覺得解不乾淨。這是因為如果直腸端有腫瘤,解便時因腫瘤堵住通道,只能解出一點點,就會有解不乾淨又想解的感覺。

好心肝門診中心專任主治醫師葉佳衢指出,初期腸癌不一定會有症狀,「尤其是在比較近端的大腸。」一般要說腸癌的症狀,則可分為右側的大腸,例如升結腸,或是左側遠端腸道如乙狀結腸、直腸等等,這些部位表現的症狀不完全一樣。

右側大腸的大腸癌,可能比較常出現的是貧血、右腹痛、拉肚子、體重減輕等等,比較嚴重可能摸到腫塊等等狀況。

左側大腸因為它比較遠端,所以可能會有大便變比較細或是說出血、鮮血或是有黏液的糞便,或混著鮮紅色的血液的糞便,或者有一些裡急後重,也就是說很想解便可是都解不出來的狀況等等情況」,所以其實近端大腸跟遠端大腸的表現症狀不完全一樣,但這些表現症狀都可以做為警覺腸道健康是不是出現問題的判斷。

「便秘族」這樣做,每天便便會順暢!

圖/取自田原香健康網。

圖/取自田原香健康網。

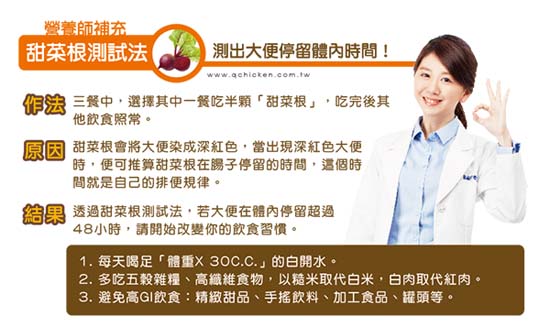

大腸在大便形成中扮演相當重要的角色,透過回收體內水分(水分、膽汁、胃液、唾液等)讓累積在直腸裡的大便不會太硬也不會太稀,製造出漂亮的大便,但若每天攝取不到「體重X 30C.C.」的純水量,也愛吃油炸、辛辣等重口味食物來消耗身體水分,大腸在水分不足的情況下,就會開始從大便裡抓水,讓大便越來越乾硬,造成便秘現象。

營養師程涵宇建議,便秘族可透過一天喝100~200C.C.「黑棗汁」幫助排便,也可多吃地瓜、菠菜、海帶、香蕉、蘋果等高纖食物,蔬果、五穀類及豆類等高纖食物,有助減少身體吸收脂肪,增加大便體積,刺激腸子蠕動促進排便,一來縮短毒素停留在腸道的時間,二來大便也比較不會臭哦!

報導來源:

《

肝病防治學術基金會》

《

田原香健康網》

《

10 Seconds Class - 10秒鐘教室》