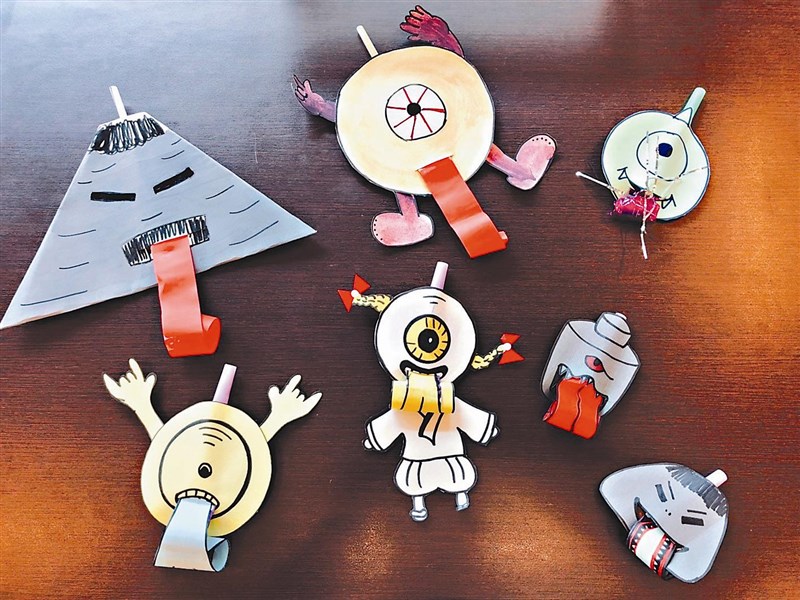

近年「妖怪」成為台灣新興文創顯學,台史博去年暑假推出「仙怪實驗室」,邀請小朋友手作獨一無二的仙怪。圖/台史博提供

近年「妖怪」成為台灣新興文創顯學,台史博去年暑假推出「仙怪實驗室」,邀請小朋友手作獨一無二的仙怪。圖/台史博提供

【本報台北訊】你可能知道虎姑婆、魔神仔、人面魚,卻不知道什麼是「大泥怪」或「滾地魔」。它們是本土妖怪,也是台灣從農業社會轉型現代社會的象徵。

文化部旗下的空總台灣當代文化實驗場,最近與台北地方異聞工作室合作成立「妖怪學院」,邀請妖怪小說家瀟湘神擔任「院長」,舉辦妖怪學講座、工作坊與實地踏察,希望聚集各領域專家,挖掘台灣妖怪的IP潛力,好跟日本寶可夢比一比。

「妖怪與文化心理的黑暗面有關。」空總台灣當代文化實驗場副執行長龔卓軍舉例,如林投姐象徵父權時代女性的弱勢,只能透過幽魂復仇;由農民變成、會吃掉土地強占者的「大泥怪」,則象徵台灣從農業社會進入現代化社會,民眾對於「農田變房地產」的不安。

再現劇團去年推出首個台灣妖怪演劇計畫《物怪之里》,創造八個台灣本土妖怪,其中「滾地魔」來自一九二二年《台灣日日新報》的報導「自動車遇鬼耶」。報導描述一名男子駕駛汽車途經台灣神社,遭遇化身為黑狗的「滾地魔」飛撲車輛,造成恐慌。「滾地魔」反映當時民眾對現代科技文明(汽車)的恐懼。

日本早在百年前便從民俗學、文學領域探討本土妖怪。龔卓軍指出,日本有「民俗學之父」柳田國男寫出《妖怪談義》等民俗著作,有文學大師芥川龍之介創作《河童》等妖怪小說。日本妖怪學有深厚的研究與文學基礎,因此能發展出《神隱少女》、寶可夢這些擁有豐厚文化內涵的文創,而不只是嚇人的靈異故事。

龔卓軍表示,「妖怪學院」將從台灣逾兩百個知名妖魔鬼怪中,挑出十多個可發展文創IP的角色,結合藝術家、學者、作家和產業界,挖掘這些妖怪的身世、與台灣歷史文化的關聯等。接著以空總為基地,七月起舉辦橫跨鬼月的「亞洲妖怪與當代藝術特展」,包括台灣首次妖怪大遊行、妖怪體驗VR劇場、妖怪踏查之旅等。

七年前開始繪製《台灣妖怪地誌》的插畫家角斯認為,台灣本土妖怪的出土文獻愈來愈多,投入創作者也不少,然而描繪妖怪時往往重視形象與故事,缺乏跟台灣社會歷史文化的連結。他建議「妖怪學院」也可加入生物學者等科學界人士,提供妖怪學新的角度。