野生動物急救站貼出「餵奶裝」照片,指這種裝扮能打破「人」的形象。圖/取自野生動物急救站臉書

野生動物急救站貼出「餵奶裝」照片,指這種裝扮能打破「人」的形象。圖/取自野生動物急救站臉書

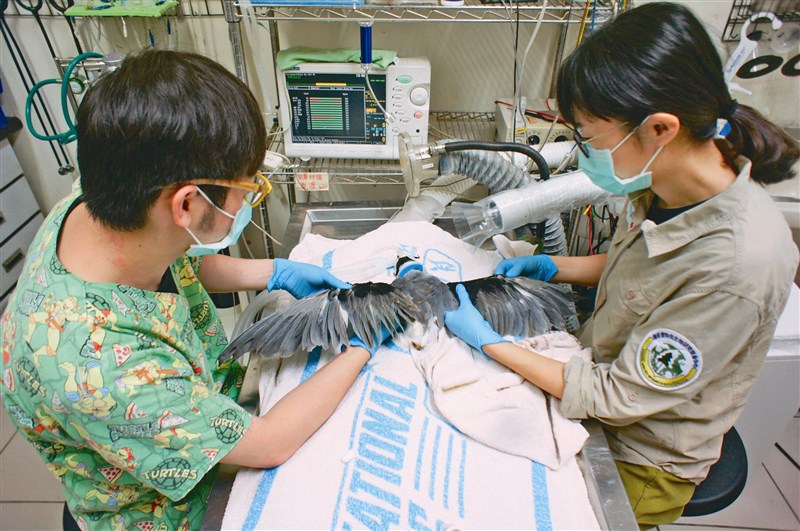

野生動物急救站治療鳥類情形。圖/中央社

野生動物急救站治療鳥類情形。圖/中央社

【本報綜合報導】行政院農委會特生中心「野生動物急救站」近日在臉書張貼一張有趣的照片:三個人穿著奇怪裝扮,圍繞一隻幼獸,「原來是餵奶ing啊!」原來,為避免哺乳動物幼獸認人類當媽媽、造成野放後的問題,照養員須著裝,將動物能嗅聞到的地方都遮起來,即使在酷熱的日子裡著裝「很痛苦」,也絲毫不能馬虎。

野生動物急救站位於南投縣集集鎮,一九九三年成立,是國內治療與收容受傷野生動物的重鎮之一,設備完善,動物經檢傷、儀器檢查、手術治療,送進病房休養及送進野放訓練籠復健,最後野放,可說是動物界的大醫院。

急救站臉書八日貼文指出,許多人以為保育員像白雪公主般,每天都有小動物開開心心環繞身旁,但現實是,若讓野生動物和人類產生連結,可能讓牠們習慣依賴人類,失去野外生存能力,更有可能在野放後造成人類或動物本身受傷,例如獼猴搶劫遊客,恐也是人們餵食寵出來的習慣。

貼文指出,照片中,左方的資深照養員正指導新同仁餵奶,一旁的實習生也要著裝,這些特殊裝扮能打破「人」的形象,「人不像人」為終極目標。

野生動物急救站積極透過臉書分享救治案例,推廣生命教育觀念,這則貼文即是一例。

動物界大醫院

一年收500隻僅活一半

野生動物急救站是全國第一個受傷生病野生動物庇護所,至今發展成多功能野生動物救援醫療研究單位,也與農委會林務局合作,執行國內保育類動物急救醫療與收容。

根據今年六月數據,野生動物急救站有十九名人力,每年治療五百到六百隻受傷野生動物,收容超過兩千隻。急救站獸醫師詹芳澤表示,送來的受傷野生動物,約三成五至四成治癒後可野放,約一成治癒後收容,逾四成會死亡。

急救站內部規畫診療室、X光室、外科室、病房等,配置如同人類醫院。受傷動物送到時,「病例」也詳盡記錄動物種別、年齡、體重、發現情形等,不僅是救治紀錄,也可供研究動物族群分布。

除了治療,急救站工作還包括動物復健、收容、餵養、生命教育等,任務繁重。在急救站工作二十年、救治動物不計其數的詹芳澤說,受傷動物送來時間不固定,「來了就開始忙起來」,沒有很多喘息時間,「外面動物醫院獸醫師的薪水,都比我們好很多」,所以來此服務者,熱情要非常濃厚,而且收治野生動物種類多,狀況都不同,挑戰很大。然而,急救站在治療過程中,能得到某動物族群相關資訊,再轉換成研究、保育或生命教育,具延伸價值。

詹芳澤說,野生動物救援是人類社會對相對弱勢的補償,包括貓狗救援也是類似概念,不過野生動物又更弱勢、關注的人比貓狗更少。

工作亟需熱忱

在孩子身上看到回饋

急救站今年到台中市、苗栗縣、集集鎮等十多所學校授課,宣導棄養寵物對野生動物的危害、講授野生動物救傷實務等;活生生的野生動物當教育大使,許多小朋友第一次近距離看到野生動物,都深吸一口氣,掩不住興奮。

急救站內有個木櫃俗稱「刑具室」,存放捕獸夾、釣線、魚鉤、黏鼠板等傷害野生動物的器具,並標示「傷了什麼動物」,如山羌、台灣獼猴等,這些都是保育教具之一。

「積極的生命教育是有回饋的」,詹芳澤回憶,一名曾參加特生中心野生動物教育課程的孩童,某天「可說是押著父母送來一隻穿山甲」,裝在垃圾桶裡的穿山甲無大礙,但可能差點被吃掉。親子共同做保育,「最美風景就是如此」。