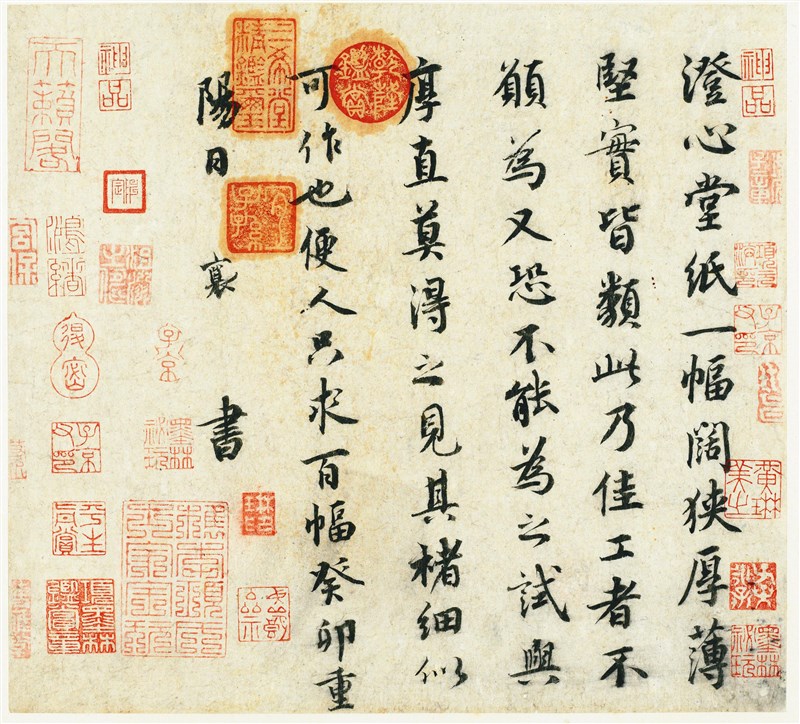

宋蔡襄書尺牘《澄心堂紙帖》。

圖/國立故宮博物院提供

宋蔡襄書尺牘《澄心堂紙帖》。

圖/國立故宮博物院提供

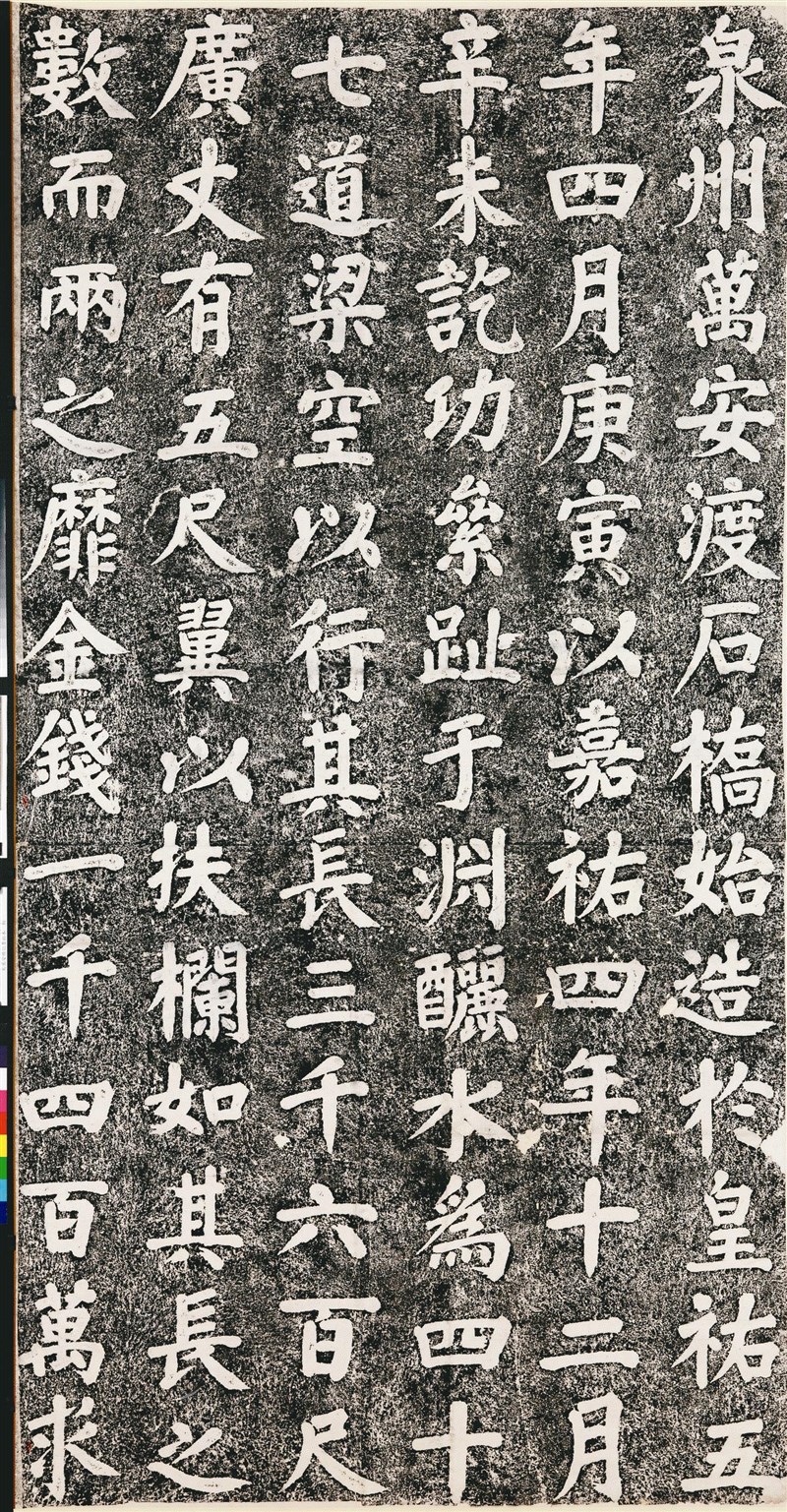

宋〈萬安橋記〉墨拓本。

圖/國立故宮博物院提供

宋〈萬安橋記〉墨拓本。

圖/國立故宮博物院提供

整理、節錄/雄獅美術.黃長春 原著/李秀華著《醉白──故宮法書精粹導讀.宋代篇》

何謂「宋人尚意」?曾有讀者表示,這個觀念很抽象,對於剛入門書藝欣賞的人不易理解。在李秀華教授著的《醉白──故宮法書精粹導讀.宋代篇》一書中,明確指出,宋代尚意書法的「意」,指的是一種表現的意念,一種對「道」的直覺與內化於心的意境。

她解釋:「意」在宋以前,於書法的論述中不多,魏晉時「意」所強調於書法上的較屬於精神層面,一如晉人所崇尚的閑雅簡淡,與自然山林的悠遊玄想。到了宋代「意」的美學範疇,在與唐人尚法的對應下,書家在創作時主觀的情感,因著個人思想與修養的不同,有著自由豐富的變化。

北宋建國以來,即重文輕武,文人成為國家的中堅分子,並受到朝廷的重視與獎掖。當國家經濟於高度發展下,繁華的物質與城市生活,豐富了文人士大夫的生活美學。在此氛圍下,文人有更多心力於精神層面來追求;嚮往內在自我性情的抒發,以及對生命本質的體現,遂逐漸形成一種「尚意」的時代風尚。

熊秉明:

「意」指抒情

哲學藝術家熊秉明先生在《中國書法理論體系》中說,宋人尚意,「意」指抒情,是英文的lyric,是個人恬靜愉快的創作。宋人對唐楷尚法講求規律與秩序的理性派,如虞世南、歐陽詢與褚遂良的楷書,還有以行草為主,著眼書法氣勢變化,偏重音樂律動的狂醉派,如懷素的狂草,都作了反動。他們寫字的時候,沒有理性派的冷靜,也沒有狂醉派的激動。

他認為宋代書家如蘇軾、黃庭堅與米芾等,創作生活有一共同歷程,先學習唐法,繼而擺脫唐法,擺脫之後,追求自由的表現,形成自己的風格。宋代書法家多半同時是詩人、散文家、畫家,及朝中官員,書法只是許多表現的一種,是一種個人抒情,和當時的哲學與文學風氣是相關連的。(註)

蔡襄 開宋人尚意之先河

在李秀華教授的著作中,指出開宋人尚意之先河,融晉唐人筆勢,成一己閑淡清雅之風,並被後人所稱道者的是蔡襄(一○一二~一○六七)。他在《澄心堂紙帖》中,以淳淡婉美的筆致,道出他對文房雅玩的細膩品味,同時也反映了北宋初年文人豐富的生活美學。

下文節錄自李秀華教授《醉白──故宮法書精粹導讀 宋代篇》,本書經國立故宮博物院圖版的正式授權。

《澄心堂紙帖》為蔡襄寫於仁宗嘉祐八年(一○六三)九月九日重陽日的致友人書信。文僅六行五十四個字,縱高為二四.七公分,橫寬為二七.一公分。此手帖收於台北《故宮歷代法書全集》第十一冊中,為宋四家真跡冊中的一幅。紙質堅滑如玉,運筆輕重濃淡清晰可見。

文本內容:「澄心堂紙一幅,闊狹厚薄堅實皆類此乃佳。工者不願為,又恐不能為之。試與厚直莫得之,見其楮細,似可作也。便人只求百幅,癸卯重陽日。襄書。」

內容大意為:這是一幅澄心堂紙,闊狹,厚薄堅實都類此才是好紙。然造紙的工人多不願為,或許是怕無法達到如此高品質的紙質。若試著給予較厚的酬勞,也不一定能辦得到。觀見來函所用紙質細緻,應能做到與此相同的水平吧。若方便時求紙一百幅。

澄心堂紙原為五代南唐時徽州地區所產的宣紙,據稱其紙表面猶如卵膜,質地堅潔如玉,細薄光潤。南唐李後主煜(九三七~九七八)命宣城工人以楮皮精細的纖維,經由加工、砑光,及塗蠟,質地甚佳,長者可達五十尺為一幅,自首至尾匀薄如一。因李後主喜愛這種紙,曾特地建造「澄心堂」來貯藏,因此而得名,是以澄心堂紙便成為後世藝林瑰寶。

蔡襄對澄心堂紙情有獨鍾,根據宋人梅堯臣(一○○二~一○六○)詩文的描述:「寒溪浸楮舂夜月,敲冰舉簾勻割脂,焙乾堅滑若鋪玉,一幅百錢曾不疑。」其製作過程在冷冬下進行,因而紙質堅滑如玉,書寫時運筆的輕重濃淡,皆能清晰可見,蔡襄十分愛惜此一珍貴的澄心堂紙,因而寫了這篇書札,亦見其對於文房用具的重視與用心。

溫厚中寓太平氣象

《澄心堂紙帖》筆法於溫柔恬淡中,蓄晉人風韻,然仍見顏書血脈;此帖以二王楷行書之跡,出入於顏真卿、虞世南的筆意。

蔡襄於北宋尚意書法發微之初,雖不以宏偉壯闊的風格突顯,然於時代自由解放下,回歸自我的平淡,且無心於造作的容、德,尤顯珍貴。蔡襄書法墨潤筆暢,神韻清逸自然,於端謹中見勻淨妍美,於溫厚中寓太平氣象。

深得百姓讚譽

蔡襄晚年致力於地方建設,關心民間疾苦,對當時百姓迷於巫醫蠱毒,加以評擊,並極力倡導科學醫療。其在地方的著名建設首推募捐倡建泉州的萬安橋(俗稱洛陽橋),歷時七年竣工,橋長三六○○尺,寬十五尺,建有石墩四十六座。萬安橋落成後,地方上即流傳著謠諺:「若要成此橋,除非蔡端明」,可見其安民的德政,深得百姓讚譽。

註:熊秉明著,《中國書法理論體系》,雄獅美術出版,一九九九年九月,頁三四~八七。