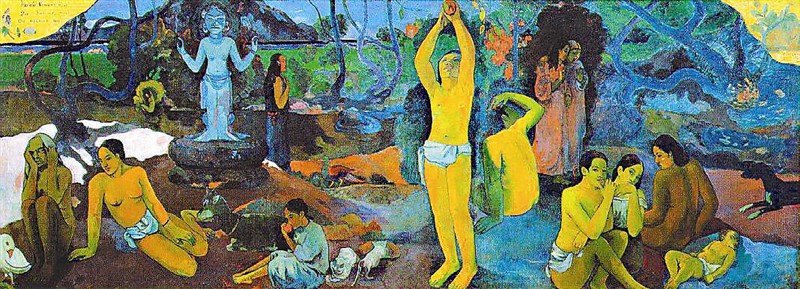

高更1897年油彩作品〈我們從何處來?我們是誰?我們向何處去?〉,美國麻州波士頓美術館收藏。圖/取自網路

高更1897年油彩作品〈我們從何處來?我們是誰?我們向何處去?〉,美國麻州波士頓美術館收藏。圖/取自網路

文/王瑋名

美有無形的力量,可以改變歷史、美化環境、教化人心、轉變氣質!

在大學任教時,聞見年輕人常因感情不遂,吸毒、跳樓、潑酸、殺砍……犯下無法挽回的錯誤,令人惋惜。因而在通識中心開設「以世界美術名作解讀人生」課程,啟發學子一些人生的議題、方向,提供世界名作中的精采故事,重新分析與衍義,期望學子重新認知人生,進而面對人生起伏時,有所支援、鼓舞和助益。

本專欄將從幾個層面來聊:人生的開張、生、老、病、死、親情、友情、愛情、信仰、困境、欲望、目標、巔峰、平凡。藉每月一篇,一陳淺見,期望啟拋磚引玉之效。

不枉此生最重要

每天醒來你是否望向四周,看看自己,疑惑著我是誰?為何身在這裡?是啊!在浩瀚無垠的宇宙,你我為何誕生於地球?從老子、蘇格拉底、佛陀……皆是以宗教思維或科學角度來思量人生義理!俗曰:「天生我材必有用」,能將自己的生命發光發熱,不枉此生才是最重要的。不論今生是什麼身分,就算平凡過一生,只要熱愛生命、不糟蹋生命,我們都應該很開心,居然可以在宇宙的一角落時空,留下我們微小的足跡。

藝術史上直接命名討論「存在」的作品,是高更(1848~1903)四十九歲時的油畫作品〈我們從何處來?我們是誰?我們向何處去?〉,並在作品左上角寫上這個題目。

他是後印象派三大師之一(另二位是塞尚、梵谷),一八九七年他在大溪地,拖著身體病痛,還傳來愛女過世的噩耗,心情甚是沮喪,自殺不成後,開始思考:生命的由來與目的?

高更一生坎坷:父親早逝,十八歲跑船,當過海軍,二十三歲結婚生了五個子女,後來當上銀行證券員,三十五歲時愛上藝術,辭了工作離家棄妻兒,到大溪地開始他的藝術創作;一八八八年高更四十歲和三十五歲的梵谷,短暫在法國亞爾居住二個月,卻因藝術理念不合大吵一架,結果梵谷割下右耳,二年後自殺。高更雖然一度繼承叔父遺產,卻很快用盡,他依舊窮困,還病痛纏身。

經過這些人生歷練,他畫下此曠世鉅作。

此作如中國水墨卷軸,由右至左分成三大段,以水源、幼童,代表我們從何處來?中段畫一摘芒果的人,代表平時生活也是人生光明與高峰的意涵,來表示我們是誰?結尾以冷色調的雕像、老婦及怪鳥,代表我們向何處去?

高更:人生需要信仰

他給朋友的信中提到:「那尊雕像是夢中的神祉,是心靈的慰藉。」雕像說明在他潛意識中,認為人生是需要信仰的。最後的婦人與怪鳥說明:人與萬物殊途同歸,不論身分地位,大家終將塵歸塵,土歸土。此作品是他對生命及藝術的觀點總和,期望透過色彩與形體來詮釋人類困惑、希望和失望的靈魂。作品算是對自己生命的交待,同時拋出三個問句的話題(畫題)給世人。

一樣令人對生命價值進入沉思的就是:〈佛陀苦行〉雕像。悉達多太子經六年苦行,終而在菩提樹下禪坐七七四十九天,夜睹明星證道,完成了身、心、靈的解脫而成佛。在中多國偏好神佛功德圓滿的形象,這種苦行相在古印度及犍陀羅地區(今中亞)比較多,或許與印度教強調個人苦修的精神傳統有關。

這些苦行相,呈現悉達多太子進入苦修冥思階段,瘦骨如柴,嶙嶙可數的肋骨,血管明顯,雖然身體受飢餓之苦、氣候之襲、邪靈之誘,但嘴角擁有毅力堅忍之態、眼神具慈悲歡喜之情。觀者不僅不生恐懼,反生折服欽佩之心。與日據時代台灣大雕塑家:黃土水一九二七年的作品〈釋迦出山〉,有異曲同工之妙。

佛陀悟道後出山,身型清瘦,神情含有無限慈悲和理想,是台灣藝術界難得的優秀作品,本作原受詩人魏清德先生之託所做,捐台北龍山寺。當年黃土水做了許多考察,與南宋梁楷〈出山釋迦圖〉相似,原作為櫻木雕刻。日據時代毀於美軍空襲,幸獲原收藏魏先生家屬提供石膏原模翻製青銅六件,現保存於台北龍山寺、國立美術館、台北市立美術館、高雄市立美術館、台南開元寺。

人自呱呱落地,就要不斷努力生活,接受著許許多多的考驗,總是比上不足比下有餘,黎明前一刻總是最黑的夜,生命是非常寶貴的,不論以宗教觀,或科學論,我們要感受生命的存在,愛惜生命,不步入偷盜拐騙之惡道,知足常樂,好好體會此生、讚歎生命!

(作者為亞洲大學數媒系講師)