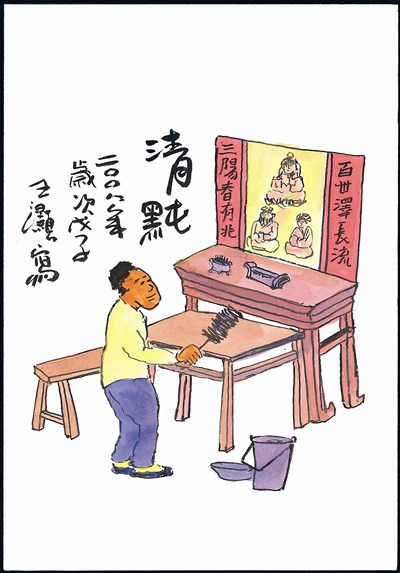

清黗:即大掃除,送神後趁神不在始可清掃門戶、祖先及神桌,喪家不送神不掃房,免「黑黗」入故人之眼,對死者作祟。圖/王灝

清黗:即大掃除,送神後趁神不在始可清掃門戶、祖先及神桌,喪家不送神不掃房,免「黑黗」入故人之眼,對死者作祟。圖/王灝

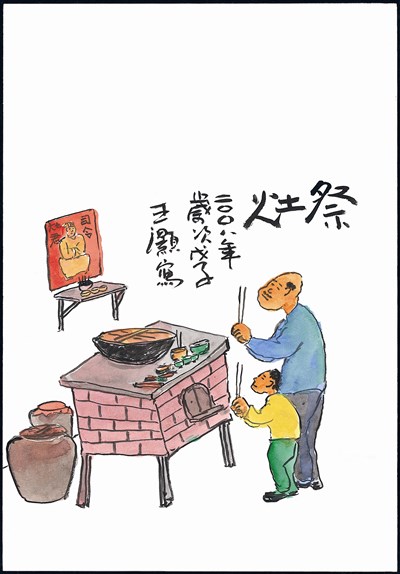

祭灶:灶是一個家的象徵,管灶火的神稱司命灶君,俗稱「天上耳目神、人間司命君」,常年監管人間善惡,農曆十二月二十三日祭灶送神,以酒醉灶王,以餳糖甜神君,以求「上天言好事,下界降吉祥」。圖/王灝

祭灶:灶是一個家的象徵,管灶火的神稱司命灶君,俗稱「天上耳目神、人間司命君」,常年監管人間善惡,農曆十二月二十三日祭灶送神,以酒醉灶王,以餳糖甜神君,以求「上天言好事,下界降吉祥」。圖/王灝

文/邱德宏 圖/王灝

年俗,延引著傳統佛道教的敬神謝祖態度,和古來儒家孝道倫常的觀念,以及呼應大自然四季更迭的和暢秩序,更難得地將此智慧體現在民間生活的應對進退裡,強調天上人間永遠和樂的和諧觀,同時也可彰顯文學上的口語美學。而且所謂「唯年是好」,在過年期間好的壞的都要將之導引到好的方向來看待的主張,都在在說明年俗是教人知禮節、樂天命、說好話、存善心的具體表現。

雖然,過年氣氛的淡薄在現代人來看似不以為意的,但仔細想想,年味的淡薄其實是對傳統良善美意年俗的淡忘,而這樣的淡忘,影響著人與人之間的秩序;一個家、一個社會、一個國家原本約定成俗的人群關係、互動與價值,一旦讓原本約定成俗的良善美意不見了,家就少了溫馨,社會就少了和諧,國家就少了祥和。

古時候小孩拿紅包是要對長者磕頭、拜禮、說好話才有的,看起來繁文縟節,但這是制約一個家,要形成長幼有序、重倫常、懂倫理的團體關係;家有倫常,對外必然發展成社會大家庭式的倫理觀念,對整體國家的人群心態也易導向正面的發展力量,所以,年俗的影響力是環環相扣的,年味消失代表著人的倫常觀念開始薄化,甚至可能走向扭曲與錯置。

而年俗說穿了就是把生活周遭的事物都以「有神」的信仰來對待,所以廚房有灶神,家具也有神,房內一年四季也有神的造臨,無形中,敬神的態度也讓人崇善棄惡,甚至戒慎恐懼。懂得敬神的人相信也比較懂得敬人,同時,人們懂得用敬果清香等祭拜方式來寵媚諸神,不也昭現出人與人之間也同樣有互相敬重、示好的心態,即以禮相待、禮尚往來,求個彼此間的和平共處;至少,人神同敬者,有助於良善社會的鞏固。

除此之外,年俗中也一再教育人們要懂得說好話來造福施福,譬如跳火盆時嘴念「跳ㄟ過富袂退」,甚至面對譬如摔破碗等事,都可以以「碎碎(歲歲)平安」等正面的態度帶過。同時,也都將事物或菜餚寄寓吉祥的意含,譬如神桌上的「疊柑塔」代表「食甘甜好吉象」,圍爐餐桌上的「長年菜」代表「長壽綿延」,這跟倡行的「說好話」不也是同樣的道理嗎?

一個常說好話、把事情往正向看的人,相信也是帶給別人福氣的人,如此一來,人人善體人意、祥和之氣就無處不在了。

不僅如此,過年也是惜福的一種表現,從農曆十二月十六日食尾牙開始,祭灶、送神、清黗、賣春聯、挨粿、做粿、炊粿、辦年貨、貼春聯、結綵、圍爐、分壓歲錢、博三叩、跳火盆、開正、行香、拜正、歕春、年戲、食春酒、回外家、初五隔開、拜天公、元宵暝、食頭牙……一連串的過年習俗,展開新舊交替的一年,期許壞的不再,好的來;好的已過,要更好。如何不再壞,如何要更好,都在新年之際可循禮節知往祈來,這對人心的啟迪是很有幫助的。

總的來說,年俗調和鼎鼐著天上人間的和諧之氣,遵循著四季變化的生活節奏,一切都「敬」字以對,都要導向光明面,無非是想博得好兆頭,延年富貴過好年,是多麼美好的民間風俗呀!

當然,年俗是可以一再因民間約定成俗而改變,但怎麼改都是堅持一切為好的念頭,這也就是年俗的可愛與善美。