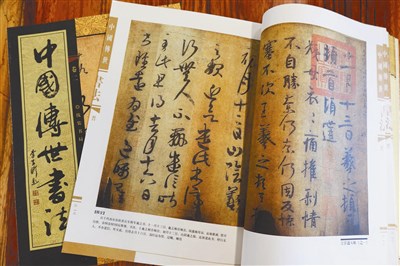

後人公認《萬歲通天帖》是王羲之和王獻之摹本中,時代最為可靠,鉤填最精,有天下真跡一等美譽。攝影/林存青

後人公認《萬歲通天帖》是王羲之和王獻之摹本中,時代最為可靠,鉤填最精,有天下真跡一等美譽。攝影/林存青

書法家對大自然的觀察和體會,在一氣呵成的書寫動態中表現出來。圖為藝術家程代勒教授現場揮毫。攝影/林存青

書法家對大自然的觀察和體會,在一氣呵成的書寫動態中表現出來。圖為藝術家程代勒教授現場揮毫。攝影/林存青

文/江心靜

夏夜燈下讀帖,別有會心之處。

王羲之在世即以書法名滿天下,卻沒有手寫的真跡傳世,目前可見的書跡有兩種,一種是木刻或石刻的碑帖,另一種是唐朝蠟紙鉤摹的墨跡本。有一卷通稱為《萬歲通天帖》,那是在唐武則天萬歲通天二年,王羲之的後裔王方慶獻上王家一門二十八人的墨跡真本。王羲之出身書法世家,伯父和堂兄弟都以書法知名,兒子王獻之亦是一代書法巨匠,這批書帖價值非凡,熱愛書法的唐太宗曾苦心蒐羅王羲之二千多張書法,盡皆收為己有,如果武則天也這麼做,情有可原。

然而,武則天喜出望外,下令書法家以真跡為本,雙鉤填墨法臨摹十卷留存,原件則精心裱褙還給王方慶,由此一事,可見武則天的胸襟。後人公認萬歲通天帖是王羲之和王獻之摹本中,時代最為可靠,鉤填最精,有天下真跡一等美譽。

王羲之的代表作〈蘭亭集序〉相比,《萬歲通天帖》中的〈姨母帖〉,筆勢雄渾,信筆揮灑之間,筆隨意走,更見妍流之美。

書法藝術發展到了魏晉,達到一個高峰,秦漢嚴謹的儒家道統在門閥政治敗壞民不聊生的現實社會中,為知識分子所厭棄,批評時政又動輒得咎,士人轉而清談探索老莊思想。不畏權勢,獨立於天地間的名士風流成為評斷一個人的標準,受到這股追求性靈的風氣影響,書法從線條粗細一致的秦篆、略有變化的漢隸,發展出表現個性的行書、草書和楷書,尤其是王羲之灑脫的行草,摒棄隸書的特徵,運筆迅速,筆勢連貫流利,形體簡略的書體令人耳目一新,轟動朝野,人們爭相倣傚,書法成為一門獨立的藝術。

事實上,中國一直有兩種美感理想互相消長,一是雕琢之美,如楚辭、漢賦、篆書和隸書,以及明清瓷器,追求整齊畫一的裝飾性;另一種是自然之美,漢陶、陶詩和宋瓷,崇尚多樣統一的灑脫率性。

王羲之的書法無疑是自然美學的代表,書法的韻律和結構變化,來自萬物有靈的道家哲學,書法家對大自然的觀察和體會,在一氣呵成的書寫動態中表現出來。

二十世紀的西方藝術家吸收了中國的書法性、線條節奏和線性圖像結構、墨跡與留白,發展成抽象表現主義,全球蔚為風潮,波洛克站在畫布上噴灑油漆刷的畫面,學過書法的人不會陌生。

讀帖,令人浮想翩翩,回到正題,王方慶帶回家的真跡呢?在歷年戰火中,已散逸無蹤。

武則天的臨摹本則歷經兩次火劫,一是明代無錫華夏的真賞齋大火,另一次是清乾隆乾清宮大火;輾轉到清末,剩下王羲之、王獻之等七人十帖,現藏於遼寧省博物館。

寫在紙上或是絹帛上的筆跡,脆弱易毀,一千七百多年前的書法,能保存至今,簡直是奇蹟,冥冥中可能有一股力量守護著。