有些人樂善好施,包括定期捐血,讓信仰成為生活的一部分。圖╱記者邱麗玥

有些人樂善好施,包括定期捐血,讓信仰成為生活的一部分。圖╱記者邱麗玥

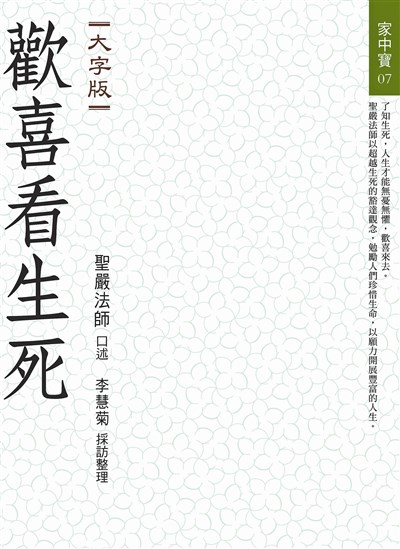

《歡喜看生死》

《歡喜看生死》

文/聖嚴法師

問:迷信與正信的分別在哪裡?

答:大體而言,全世界信仰宗教的人,不論他信仰天主、基督、回教或佛教,如果只停留在「信」的階段,而不去理解和實踐,那麼都不能算是正信;因為「信」的基礎有的時候是非理性的,不需要什麼理由,因此也就很容易掉入迷信的陷阱。

就佛教而言,在中國社會裡,由於其他民間信仰不斷摻雜,情況比較複雜。我把這個混雜的民間信仰現象分為幾個層次來分析:

一、急診式:臨時遇到困難、問題,找不到辦法解決,才想到求神祈佛。

二、賄賂式及投資式:信教者心中帶著回收的預期,希望這輩子或下輩子生長在好的家庭,或好的環境,以享受福報。

三、證人式:以宗教信仰當名牌、通行證,證明自己是好人;或對著神明向他人發誓,證明自己是無辜的。

四、健身房式:用氣功、養生術等包裝宗教。

五、經驗式:這種宗教信仰強調神祕、靈異的經驗,著重於神通力和感應。很多人用禱告、打坐、持咒、誦經、加持的方法,以獲得這樣的神祕經驗為滿足。

六、學問式:把宗教當作一門學問或哲學來研究,宗教的論理吸引他,或者出於好奇,而成為宗教學專家。但他們的思想言論是一套,立身處世的行為又是一套,言、行未必合一。

七、愛與布施式:這是比較高的信仰層次,信徒能以愛和布施來身體力行宗教教義。施是為了慈悲的愛,不為求取名利等回饋。

最後,是超越式的宗教信仰,它是無我、無執著的,不以自我為中心的信仰,是以「空觀」、「中觀」來體驗空性的智慧,實踐無緣慈悲的佛法。

因此,健康的宗教,必須能在日常生活中把理論(教義)和實踐結合為一體。也就是說,生活中的每一個當下,都可以不受誘惑、刺激,因而不起煩惱。例如,自己有能力布施、付出愛,於是去做,既不是為了求得福報,甚至也不「想」著自己是在布施、做好事。這是三輪體空的精神——沒有布施的人,也沒有被布施的對象和所布施的東西。

除了超越式、愛與布施式的宗教信仰,也不能說其他六種信仰層次完全沒有好處。許多人透過練功、膜拜、上香祝禱等等儀軌,心理上就有安全感,因為藉著這些儀式,他們認為可以得到「保佑」;即使所求之事不應驗,他們也會自我安慰,認為大概自己福報不夠,所以有麻煩時神明也幫不上忙。

譬如,我就注意到,一些進香的遊覽車,偶爾也會發生車禍,但是沒有信徒會怪媽祖、王爺不靈驗,他們每年還是照樣前往祖廟。

而宗教的神祕經驗,同樣也有加強的效果,可以提昇對宗教的信心。不論是增強心裡的安全感,或者兼顧對宗教的信心,都有好處。我們現在所提倡的是,把信仰的層次,從這些層面再往上提昇,使得由信仰所得到的信念,能與生活結合,進而產生淨化生命的力量。

(摘自《歡喜看生死》,法鼓文化出版)

作者簡介

聖嚴法師(1930~2009年)

聖嚴法師1930年生於江蘇南通,1943年於狼山出家。曾於高雄美濃閉關六年,隨後留學日本,獲立正大學文學博士學位。1975年應邀赴美弘法。1989年創建法鼓山,並於2005年開創繼起漢傳禪佛教的「中華禪法鼓宗」。

聖嚴法師是一位思想家、作家暨國際知名禪師,著作豐富,中、英、日文著作達百餘種,先後獲頒中山文藝獎、中山學術獎、總統文化獎及社會各界的諸多獎項。

聖嚴法師提出「提昇人的品質,建設人間淨土」的理念,相繼創辦中華佛學研究所、法鼓文理學院、僧伽大學等院校,也以豐富的禪修經驗、正信的佛法觀念和方法指導東、西方人士修行。他著重以現代人的語言和觀點普傳佛法,陸續提出「心靈環保」、「四種環保」、「心五四運動」、「心六倫」等社會運動,更致力於國際弘化工作,其寬闊胸襟與國際化視野,深獲海內外肯定。