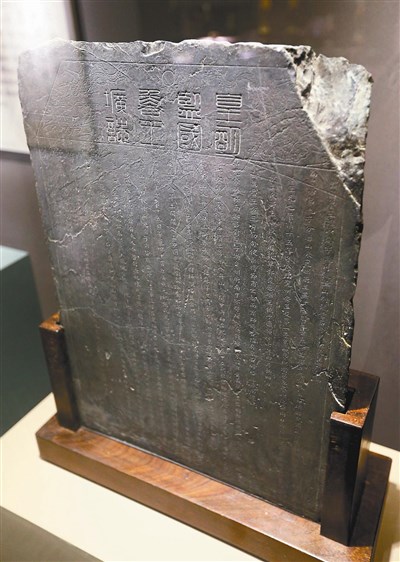

國立歷史博物館鎮館之寶「明監國魯王壙誌」石碑,此壙誌石埤在1959年8月28日,由國軍在金門炸山採石所發現。圖/杜建重

國立歷史博物館鎮館之寶「明監國魯王壙誌」石碑,此壙誌石埤在1959年8月28日,由國軍在金門炸山採石所發現。圖/杜建重

【本報台北訊】睽違金門故鄉半世紀,由國立歷史博物館收藏的國寶〈魯王壙誌〉(墓誌),將在明年魯王冥誕四百年活動時返鄉金門,這也是史上首件國寶到金門離島展出。

魯王朱以海生於一六一八年,是明朝開國皇帝朱元璋第十個孩子魯荒王朱檀的九世孫,藩封兗州府(位於今山東省濟寧市)。他雖身為王族,卻因明末戰亂、清朝崛起,一生流離,最後來到金門,度過生命最後八年時光並葬於此,未料相關文物一埋就是幾百年。

一八三二年,金門文人林樹梅在金門城東發現一座古墓,當時鄉人都稱「王墓」,林樹梅因此認定該墓為魯王墓。一九三六年抗日戰爭前夕,金門當地在墓旁建了魯亭,還邀當時國民政府軍事委員會委員長蔣中正題下「民族英範」,以鼓振當時民族士氣。原是反清復明代表的魯王,在此成了中華民族抗日的象徵。

一九五九年,國軍在金門舊金城城東炸山採石時,發現一座古墓以及一座長方石碑。經由碑上刻著魯王生平的七百二十六字,確認該墓才是魯王真墓,此碑則為〈魯王壙誌〉,同時出土的還有永曆通寶鑄幣等。金門政務委員會憂心古物保存,將之移交國立歷史博物館典藏,〈魯王壙誌〉自此與魯王墓分離,遠走台灣。

史博館館長張譽騰表示,金門縣府與地方人士多年來曾數度表達想迎回魯王壙誌,今年又因想在明年舉辦魯王冥誕四百年活動,再度洽談。史博館考量博物館法通過後鼓勵「大館帶小館」,決定在明年魯王冥誕時讓國寶返鄉,在金門歷史民俗博物館展出三個月,將成金門盛事。

張譽騰表示,博物館返還文物近年成趨勢,但史博和金門館方商談後,達成史博館是典藏魯王壙誌最佳場所的共識,因此魯王壙誌返鄉後仍將回到史博館。但史博館將以3D列印、一比一大小比例複製壙誌,並將成品後製舊化且上色,讓外觀線條與原作盡量擬真,將之在金門永久展示,好同時兼顧文物遺產保存和教育推廣意義。