即便是他臨摹極致方筆的代表北魏〈龍門二十品〉,李叔同也是有自己的詮釋,較之原碑更密不透風,但起收筆圓渾敦實,多了儒者的修為,這是一種性格涵養的必然,他早已是個修行者,是儒家思想下的服膺與實踐者。圖/李蕭錕

即便是他臨摹極致方筆的代表北魏〈龍門二十品〉,李叔同也是有自己的詮釋,較之原碑更密不透風,但起收筆圓渾敦實,多了儒者的修為,這是一種性格涵養的必然,他早已是個修行者,是儒家思想下的服膺與實踐者。圖/李蕭錕

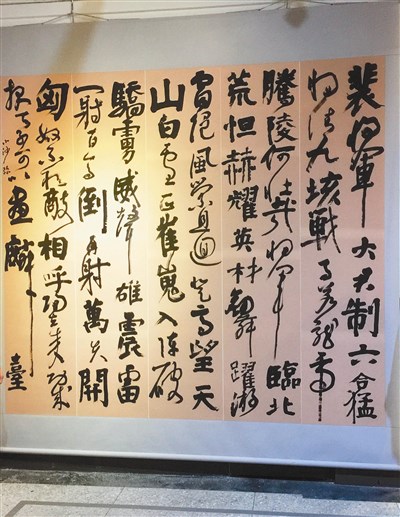

臨顏真卿〈裴將軍碑〉破體書法。圖/李蕭錕

臨顏真卿〈裴將軍碑〉破體書法。圖/李蕭錕

文與圖/李蕭錕

即便是他臨摹極致方筆的代表北魏〈龍門二十品〉,李叔同也是有自己的詮釋,較之原碑更密不透風,但起收筆圓渾敦實,多了儒者的修為,這是一種性格涵養的必然,他早已是個修行者,是儒家思想下的服膺與實踐者。李叔同書寫的當下,這有形無形的規範,指使他成就並實踐他心目中理想儒者、理想書法美的標準;透過書寫,實踐他的理想儒者人格特質之美,這當然是一種修行了。

後來的剃度出家,頓入空門,弘一大師選擇最接近儒家思想,有著嚴肅行儀、警策規矩的律宗,也並不意外了。

只是,這個時期,因為身分的轉換,身肩弘法的大任,荷擔釋氏家業的大任,除了自我修行,還要藉書法度化眾生,刻意地且自覺地從過去謹嚴密實的結體結構,變為鬆寬舒朗;筆法上,除去少數較正式的少字警語對聯或格言條幅斗方,一般的尺牘信札,也由出家前的粗厚圓實,轉為輕細飄逸的風格。

這即是弘一大師出家後,自我修行後「嚴以律己,寬以待人」的體會,自我修行的自律嚴苛,屬於自己的自我要求,不應加諸於別人身上,與眾生結緣的書法作品,應是自在而法喜充滿的。所以,中晚時期的作品,線條呈現曲弧形,收筆處挑起,像隸書的燕尾而更形溫婉,一幅垂手入廛的大乘行者畫像,撲面而來。

我們可以看到一位大願悲行的菩薩,對著芸芸眾生,撫藉慰平苦海的傷口,那麼親切感人,這難道不是修行過後的大澈大悟,如同《十牛圖》注解中,大乘佛教的終極關懷。

這樣的大徹大悟後的圓融柔適,自在無礙,更是弘一大師最具代表性的經典書風,也是大師在世時最膾炙人口的傳世瑰寶。

書法如果只是著重書寫的技法,書史不可能造就偉大的書家;書法如果只是書寫時的簡單行為,中國書法的大江長河不會千百年持續奔騰飛躍。偉大的書法史是因為代有才人、代有偉大的書寫者,行止坐臥、無時無地的自我觀照,自我省視,將修行得來的一點體會,投射在那無垠的白紙宇宙,轉化為動容的書寫,中國書法才得以流傳千百年不墜!

「應使文藝以人傳,而不可人以文藝傳」,書法不是書法,書法是一種修行。

弘一大師的書法不是書法,弘一大師的書法是有著度眾的大悲大愛──弘一大師一位偉大修行者的化身。