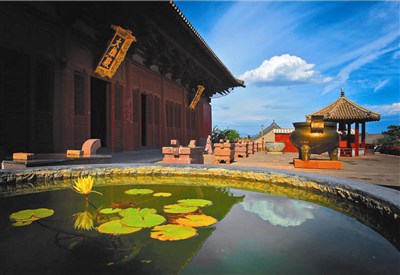

奉國寺大雄殿

圖/周文洋

奉國寺大雄殿

圖/周文洋

文與圖/周文洋

遼寧義縣有一座始建於遼代的(西元一○二○年)奉國寺,寺院存有清代版的《奉國寺紀略》,其間記載一段明代的寺院住持靜慈和尚,與當時的富紳梁肖田關於幸福的對話:

梁曰:「佛以賜福,久不得,何為?」慈曰:「知福須自明生道。」梁曰:「生勞防後衰,高奢務善養堂之上下,亡豈能為?」慈曰:「爾無福緣矣,思欲不展,勞心矣。豈福?」梁曰:「展思為食乎?」慈曰:「爾福何為?」梁曰:「譽、情、財,極之福矣!」慈曰:「譽極生憂,情極生悲,財極生禍。」梁無辯,慈曰:「己譽念眾,己情娛人,己銀施困,福自悟矣,真矣」。

這段文字的意思是,梁肖田問靜慈:「都說佛能夠賜予人幸福,但我信奉佛教好久了,卻沒有得到幸福,是怎麼回事呢?」

靜慈和尚道:「想得到幸福並不難,但首先必須弄明白人為什麼活著。」

梁肖田說:「人活著就是勞作,為了老的時候能夠享受到糧食滿倉、子孫滿堂的生活。就是有再高的奢望,首先是要活著,死了還能養活一家老小嗎?」

靜慈和尚笑了笑說:「看來你是很難得到幸福了,你總想養家防老,沒有理想和信念,那就一定活得很累了,很累的人還哪有幸福可言呢。」

梁肖田不以為然地說:「理想、信念?說說倒是容易,但總不能當飯吃吧!」

靜慈和尚又問:「你說有了什麼才能幸福呢?」 梁肖田說:「有了名譽,愛情,金錢就能幸福。」靜慈和尚說:「那我提個問題:為什麼有人名譽很大卻很煩惱,有了愛情卻很痛苦,很富有卻因金錢惹出禍事呢?」梁肖田無言以對。

靜慈和尚接著說:「名譽要服務於大眾;愛情要奉獻於他人;金錢要布施於窮人,才能得到真正的幸福。」

記載沒有說明住持靜慈和尚在什麼場合、為什麼要講這段話,但談話頗具哲理,充分反映出禪家對幸福的達觀感悟和理解。