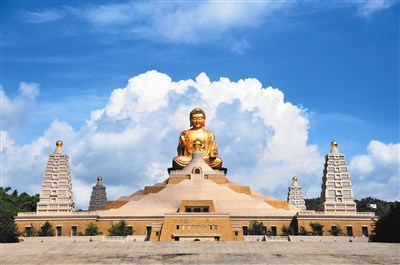

佛陀了解世間苦,他的解說能幫人離苦得樂。

圖╱佛陀紀念館提供

佛陀了解世間苦,他的解說能幫人離苦得樂。

圖╱佛陀紀念館提供

一切都在變,變化依循著恆持不斷的法則在運作。通常人們會想像這個法則有一個中心點,或認為有一個實體,並且執持它,生命的輪迴正是因為這個執著而持續不斷地運作。我們執著它,把它抓得緊緊的,並且認為它是不變的,但事實上它仍然在變化。

圖/法鼓文化出版

一切都在變,變化依循著恆持不斷的法則在運作。通常人們會想像這個法則有一個中心點,或認為有一個實體,並且執持它,生命的輪迴正是因為這個執著而持續不斷地運作。我們執著它,把它抓得緊緊的,並且認為它是不變的,但事實上它仍然在變化。

圖/法鼓文化出版

文/釋繼程

一切都在變,變化依循著恆持不斷的法則在運作。通常人們會想像這個法則有一個中心點,或認為有一個實體,並且執持它,生命的輪迴正是因為這個執著而持續不斷地運作。我們執著它,把它抓得緊緊的,並且認為它是不變的,但事實上它仍然在變化。

如果我們對於無常有正確的了解,就會知道其實並沒有一個可執持的中心點或實體,實體感來自於眾生於生死流轉時的覺知功能,心對此功能產生了執著,便把這個不斷變化的功能誤以為實並且執著它。

菩薩正是見到了這個執著,而放下了它,於此同時,覺知的功能還是在,菩薩便發揮、利用這個功能,以此度眾生,而如果我們也能像菩薩一樣放下執著,所有的生滅滅已,再生起,這就是寂滅。寂滅才是真正究竟的涅槃,使人得以脫離所有執著與輪迴之苦。

綜上所述,是惑造作了業,業便形成輪迴的作用,顯現為果報,當人執著於果報,就會把它看作是一種苦。明白了這個道理,我們就要斷這個根本的迷惑,也就是「我見」,即自我中心的執著,破了我見,惑即滅,惑滅則業、苦滅。所以無明滅行滅、純大苦聚滅,所有一切都滅了,這正是佛陀與解脫聖人的境界,我們若能有此覺悟,也能臻至寂滅的解脫境界。

佛陀說苦、集、滅、道,即世間與出世間的因果。他是先說果再說因,先說「滅」,讓人起了嚮往之心後,接著才說「道」;同理,他先說「苦」再說「集」,也是因為許多人之所以修行,正是由於感受到苦,所以佛陀就先把人在現實裡所招感的果報做了分析,並解釋生、老、病、死與種種社會生活的互動現象。

人的心理對這些現象會產生愛別離、怨憎會、求不得等各種的苦,這所有的苦則緣自於我們擁有五蘊合和的身心……佛陀把這些現象都攤給我們看,而且他一定是先講這個部分,因為他明白離苦得樂是每個人、每顆心很自然的趨向,而我們會來修行,也是因為我們知道苦,所以佛陀就先讓我們知道苦是如何招感來的?

集,因為我們造業;業是怎麼來的?迷惑。佛陀從果講到因,讓我們知道如何滅苦;要滅苦,就先要滅苦的因,即集;再從世間講到出世間,人若嚮往滅的果,就要有滅的因,什麼是滅的因?就是道──八正道。以八正道為中心,結合戒、定、慧與聞、思、修的修行,若是大乘菩薩道,則再加上六度的修行,簡言之,即是要以智慧與正確的知見引導修行,如此修行才能得力,以達究竟的寂滅之境。

(摘自《禪觀生死》,法鼓文化出版)

作者簡介

釋繼程

一九五五年生於馬來西亞,一九七八年依止竺摩上人出家,同年赴台灣松山寺受具足戒,並於佛光山中國佛教研究院研究部進修。期間曾親近印順長老、星雲大師,並於聖嚴法師門下修習禪法,成為法子。

曾擔任馬來西亞佛教青年總會總會長、馬來西亞佛教僧伽總會副主席等職;並在台、美、歐等地,指導禪修課程。著作豐富,已出版經典講錄、禪修教授、散文等約六十餘部作品,並創作現代佛曲歌詞逾百首。