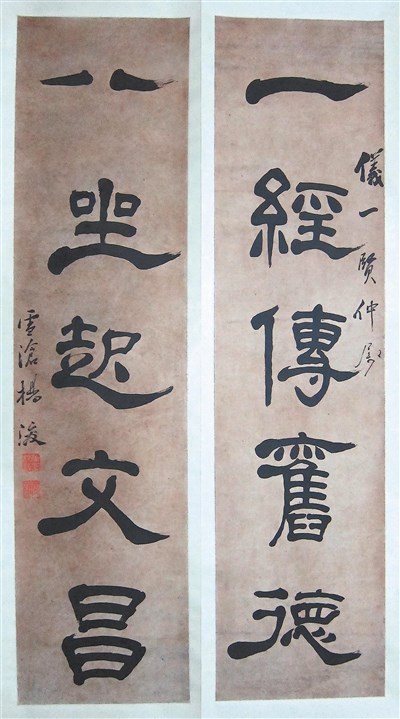

楊浚隸書五言聯,著錄:《廈門歷代文化名人作品集》,湖南美術出版社,第八五頁。圖/黃議震

楊浚隸書五言聯,著錄:《廈門歷代文化名人作品集》,湖南美術出版社,第八五頁。圖/黃議震

文/黃議震

二○○九年,清代福建四大書院之一的正誼書院,於福州市原址重修,翻新後的書院,在停辦百餘年後的二○一五年一月二十五日再度開院,一時書聲朗朗,令人有國故重光之感。

「正誼書院」的創設源起於閩浙總督左宗棠於清同治五年(一八六六年),在福州三坊七巷中的黃巷創辦「正誼書局」,書局從舉人及恩貢、拔貢、副貢、歲貢、優貢五類貢生中選拔入局,以專事校勘理學總集《正誼堂全書》,並釐定重刊。

正誼書局開設不久便遷至左近的東街,之後在船政大臣沈葆楨等人建議下,於同治九年(一八七○年)改「正誼書局」為「正誼書院」,並禮聘道光十六年丙申恩科的福建籍狀元林鴻年(註❶)出任首任山長。

晚清閩台交流史上不少重要文人,諸如:北京大學前身京師大學堂的教習陳衍及林琴南、林熊祥的舅父──帝師陳寶琛等,皆培自正誼書院。

另外,纂修《淡水廳志》的楊浚,則是受左宗棠之邀,於同治五年(一八六六年)入「正誼書局」,編校先賢遺書。(註❷)

同治六年(一八六七年)楊浚更受左宗棠邀請入幕,襄辦軍務,隨同掃蕩捻軍(註❸)。同治八年(一八六九年)九月楊浚渡海遊台,十六日抵台南安平(註❹),後取道水路,經澎湖北上淡水廳。

同治九年(一八七○年)正月,淡水同知陳培桂聘任楊浚纂修《淡水廳志》,並委託楊浚代為至新竹明志書院設局採訪,而楊浚為廣求廳志史料,遍訪淡水廳境內各名勝古蹟,並以詩、文記錄台灣見聞。

同年五月,楊浚應「開台進士」鄭用錫之子鄭如梁之請,為其父編修詩文遺稿,寓居鄭用錫所築「北郭園」,而鄭如梁亦襄佐楊浚搜羅修志史材。「北郭園」甚為雅緻,與「板橋林本源園邸」、「霧峰林家萊園」、「台南吳園」、「新竹潛園」並列清代台灣五大名園,清光緒年間陳朝龍為供撰修《臺灣通志》而纂輯《新竹採訪冊》時,即將「北郭園」中的「北郭煙雨」錄於採訪冊中,與「潛園探梅」同占「竹塹八景」之二。楊浚寓於此間,適逢庚午年(一八七○年)潤十月,而兩度生辰,鄭如梁為其設宴、演劇,賓主盡歡,而有「名園兩度笑銜杯」之句(同註❷)。

鄭用錫詩文遺稿經楊浚刪削潤飾之後,定稿成篇,茲錄〈賞菊〉一詩稿、定二本,其中異同即可見楊浚雕琢之功:

稿本:「有菊要有詩,有詩要有菊,有菊詩俱香,無詩菊亦俗。冷豔吐其葩,淡容傲秋肅。不怕青女威,願盈君子掬。柴桑處士家,幽隱乃其族。」

定稿刊本:「有菊當有詩,有詩當有菊,無菊詩何工?無詩菊亦俗。采采南山隈,清香願盈掬。不見古高人,吟詩三往復。柴桑處士家,隱者花為族。」(註❺)

經楊浚整理斧削後,《北郭園全集》十卷刊刻行世,成為「首開清代北台灣文學專著出版之先河」(同註❷),而楊浚寓台短短一年有餘,卻意外地推進台灣文學史的歷史進程,也不枉浮海東來之行。

同治九年(一八七○年)底,《淡水廳志》甫修成,楊浚隨即買舟離台,光緒初年講學於金門浯江書院、廈門紫陽書院、漳州丹霞書院等處,晚年一心向佛並致力於刊刻佛經,光緒十六年(一八九○年)逝於廈門講舍,得年六十有一。

註解:

❶出自房兆楹、杜聯喆合編《增校清朝進士題名碑錄附引得》,哈佛燕京學社,一九四一年六月出版,第一六八頁。

❷出自施懿琳主編《全臺詩》第九冊,國立台灣文學館,二○○八年四月第一版,第一七七、一八五頁。

❸出自顧力仁主編《台灣歷史人物小傳──明清暨日據時期》國家圖書館,民國九十二年十二月初版,第六二○頁。

❹出自楊浚著《冠悔堂詩鈔》卷四,中央圖書館台灣分館藏。

❺出自《竹塹文獻》第四期之黃美娥〈一種新史料的發現──談鄭用錫《北郭園文鈔》稿本的意義與價值〉一文,新竹市政府,一九九七年,第三十一~五十六頁。