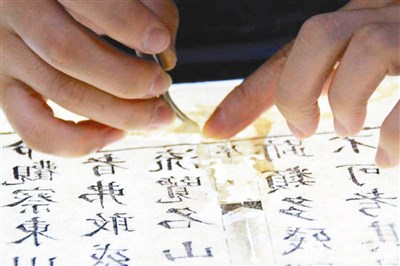

六十九歲的袁東玨是四川省圖書館的古籍修復師,從事古籍修復三十三年,恢復近兩百本古書。圖/取自網路

六十九歲的袁東玨是四川省圖書館的古籍修復師,從事古籍修復三十三年,恢復近兩百本古書。圖/取自網路

六十九歲的袁東玨是四川省圖書館的古籍修復師,從事古籍修復三十三年,恢復近兩百本古書。圖/取自網路

六十九歲的袁東玨是四川省圖書館的古籍修復師,從事古籍修復三十三年,恢復近兩百本古書。圖/取自網路

【本報綜合報導】手機、電腦等電子設備近來幾乎替代了人們手中的紙筆,電子書籍也慢慢替代了紙書。但有一群人仍默默守護著古老書籍,他們就是古籍修復師。

新華社報導,六十九歲的袁東玨是四川省圖書館的古籍修復師,從事古籍修復已三十三年,在她手下恢復的書籍近兩百本。雖然早已過了退休年齡,但像她這樣技藝精巧、經驗豐富的古籍修復師炙手可熱,四川省圖書館捨不得讓她退休。

四川省圖書館修復過的珍貴古籍,幾乎都出自袁東玨之手,包括存世唯一孤本的《洪武南藏》、宋版陸羽《茶經》、明抄本《諸症辨疑》等經典刻本和名人手稿。

古書損壞原因有很多,人為破壞、蟲鼠蛀咬、酸性腐蝕等,都使書頁老化、脆化、發黴、破洞。每本古籍狀況不同,靠修復師依據多年的經驗判斷。例如修復用紙的挑選,就有竹紙、毛邊紙、連綿紙等數百種,不同的古籍需用不同的紙張修復,修復時還得考慮紙張的紙質紋路是否與古籍相對。

修復古籍的手法,也因修復師而異。袁東玨說,修復用的水漿糊,也由修復師調製攪拌而成,合適的配方、分量都要靠修復師一次次嘗試。

古籍多數蟲蛀,袁東玨需先一一清除書頁上的蟲卵、蟲屎,以免書籍遭到二次損害,再將蟲洞補全,這還是修復古籍較為簡單的部分。一些書籍書頁缺失嚴重,需翻閱大量文獻資料,才能將古籍完整修復,有時修復一本書可能需要七、八個月。

對於無從考證、沒有文獻資料可查閱的古籍,修復師就必需擁有深厚歷史知識、文學功底,及對古文物較高的藝術鑒賞能力,千方百計將古籍修復得和從前一樣。袁東玨說,很多人想做修復師,但門檻很高,需要修復的古書量也龐大,要很有熱情才能做「一輩子做不完的事情」。

古籍修復工作很辛苦,需要極大的耐心和細心,袁東玨說,每完成一件古籍修復,「就像完成一件藝術品」,有極大的成就感。工作結束,袁東玨連清掃地面都小心翼翼,不時搜尋遺漏在地上的碎紙片。「一部古籍歷經風雨,哪怕是一張小紙片,也積澱了百年甚至千年的文化。我們的責任,就是為子孫後代把古籍傳承下去。」袁東玨說。