看人間 更路簿記載 南海是中國領土

看人間 更路簿記載 南海是中國領土

文/紀碩鳴(人間福報專欄作家)

南海仲裁案裁決菲律賓勝訴,中國大陸之前宣稱不接受、不參與南海仲裁案,並不承認、不執行仲裁結果。因為,南海自古以來是中國領土。

中國國家主席習近平日前會見歐盟領導人時強調,南海諸島自古以來就是中國領土。

南海自古以來就是中國領土的說法,並非說說而已,而是有歷史依據的。

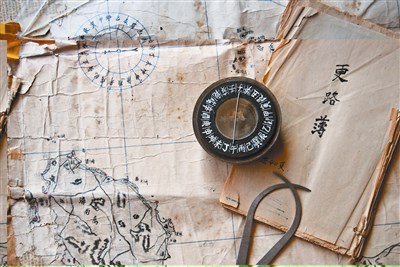

《南海更路經》是記錄中國海南省沿海漁民,在南海諸島中西南沙群島航行過程中的航向和航程的書,是中國海南省漁民在相關島礁海域航海實踐的經驗總結,與世代流傳的航行指南,是研究中國漁民開發南海諸島的珍貴史料。

《南海更路經》可分為手抄《更路簿》和口傳「更路傳」,學界一般統稱為《更路簿》。

《更路簿》中反映了漁民在南海諸島的作業線路以及對南海諸島命名,尤其是西、南沙各個島、礁、灘、沙、洲,這些地名有將近兩百個。記載的作業線路及貿易線路有兩百餘條,主要記錄了中國海南省漁民從海南省東部瓊海市的潭門港和文昌市的清瀾港出發,經西沙群島、南沙群島航行至南洋地區的航向(古稱航海針位)和航程(古稱更數)。

據考證,在帆船時代,中國海南漁民於每年的立冬或冬至時節,乘東北季風揚帆啟航,前往西南沙群島進行捕撈作業。

他們捕撈的漁獲物,最初是運回海南等地銷售,後來由於島礁作業技術的進步以及捕撈範圍的擴大,有不少漁船前往南洋地區,從事早期的對外貿易活動。

中國海南漁民往往在第二年的清明或端午節前後,購買外國產品,乘東南季風返航回國,將這些貨物在海南島內銷售。在長期的海洋生產生活實踐中,海南漁民逐漸了解並熟悉了南海諸島各島礁的基本情況,為了方便海上航行與駐島作業,海南漁民對南海諸島各島礁進行了命名,而這些島礁的漁民俗稱,大都記載在各種手抄本《更路簿》之中。

至遲自清前期開始,海南島潭門等地的基層政府,即針對當地漁民赴南海西南沙群島的漁業生產行為,進行了有效的管理。主要方式有頒布許可、米糧限購與漁稅徵收。

當時漁民出海需獲得鄉一級政府的許可,基層政府根據船主上報的具體航行線路之遠近、船工人數之多寡等要素,確定其攜帶米糧的數量。雍正元年(一七二三年),清政府要求東南四省沿海商船和漁船,必須用不同顏色的油漆塗飾船頭和桅桿,以示區別,當時廣東的船頭油漆成紅色,於是有了紅頭船之名,海船的兩側需雕刻字號,寫明某省某州縣某字某號船,同時明令「取魚不許越出本省境界」。

由此可知,清代海南漁民依據《更路簿》中描繪的漁業生產範圍,從事的捕撈作業和島礁開發,已被納入廣東省行政管轄之下,地方政府多項管理措施的實施,亦從側面體現了南海諸島屬中國這一固有基本事實。