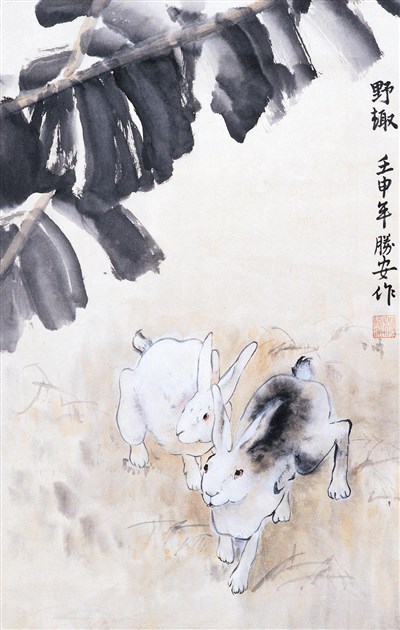

楊勝安一九九二年的作品〈野趣〉。

圖/南天大學提供

楊勝安一九九二年的作品〈野趣〉。

圖/南天大學提供

文/滿謙

十餘年前,在澳洲臥龍岡大學讀書的台灣青年楊勝安,某次周末和寄宿家庭去海邊衝浪,不幸溺水往生。當時我任職南天寺住持,所有的佛事都由南天寺協助,並安頓從台灣趕赴澳洲的楊家人。後來楊母收集勝安作品,大學還特地舉辦勝安的展覽,將藝術作品分享給全校師生。

今年,青年楊勝傑來信,邀請我參加五月中在南天大學展出的「勝安的生命藝術」。信中說:「非常感激您當年在澳洲對我們全家人的協助,因為生命情緣,我們才有機會在澳洲感受到滿滿的台灣之愛。父母雙親誠摯要我再次表達對於師父的無限感恩。希望我們有再次當面向師父親身致謝的機會。」

收信後不久,另一起事件又讓人體悟到世間無常。

二十四歲的柯繼興,大學畢業到歐洲自助旅遊。在荷蘭街邊買了三明治,不知餡內含花生,從小有過敏體質的他,吃了即不舒服,送院查出是食物中毒,急救兩天無效,捨報往生。

父母聞訊即從美國趕來荷蘭,人生地不熟,遂向道場求救。如耀法師特地與阿姆斯特丹協會李月嫦會長,前往殯儀館為柯繼興舉行告別式。佛事完,眾人憶起〈星雲大師為亡者及遺族祈願文〉,深切生命何其脆弱,這是人生無常的示現,當發起覺醒的心。

《雜譬喻經》上記載:「喬達彌的孩子被毒蛇咬傷,當場死亡。由於愛子心切,喬達彌抱著孩子,奔向佛陀居住的精舍,請求佛陀把孩子救活。佛陀答應她的請求,但希望她從一戶沒有死過人的家裡,找吉祥草做藥引子。喬達彌挨家挨戶尋找,就是找不到一個沒有死亡的家庭,她漸漸明白『黃泉路上無老少,孤墳多是少年人。』」

星雲大師常借用這個故事說明人對死亡應有的態度,教導人們看破死亡的本質。死亡給人們創造了改善自己、昇華靈性、成就聖業的因緣,但因緣的成就還有待於在生活中實現。

大師在《人間佛教佛陀本懷》中,提倡人間佛教就是在生活中學佛、行佛、成佛,並發菩提心、行菩薩道,讓一切眾生頓悟成佛。離開生活,無佛無法可言。

一般人對死亡大多是悲觀、絕望的,大師卻說:「生老病死不是我能作主的,該生則生,該死則死,生時歡喜,死時瀟灑。生死只是現象,生命才是永恆。」對世間「無常」的看法相當積極、正面,對「輪迴」的看法則是「無限的未來」。

從勝安的故事裡,感受歲月流轉、壽量無常,但藝術文化是千秋的、願力是無窮的,他的繪畫永留人間,增添世間的美好,別具意義。