這周和小兒去聆聽演奏會,其中最為精采的是法國作曲家聖桑的作品〈動物狂歡節〉,曲目間各種樂器交相和鳴。

圖/花生娘

這周和小兒去聆聽演奏會,其中最為精采的是法國作曲家聖桑的作品〈動物狂歡節〉,曲目間各種樂器交相和鳴。

圖/花生娘

文/花生娘

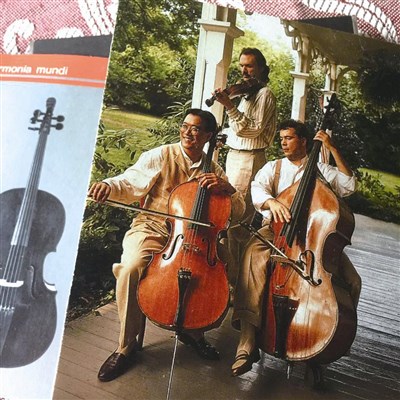

這周和小兒去聆聽演奏會,其中最為精采的是法國作曲家聖桑的作品〈動物狂歡節〉,曲目間各種樂器交相和鳴,低音提琴、大、中、小提琴輪番上陣,還有鋼琴貫串其中,打擊樂的亮點現聲,無不精采,在「獅王」、「烏龜」、「大象」、「鋼琴家」、「化石」……等一群動物的喧鬧後,來到「天鵝」的從容出現,以大提琴的獨奏優游滑行,沉靜典雅的氣氛使得一切都安靜了下來,身體隨著旋律,似乎來到一個異常空靈沉穩的世界。

有趣的是大提琴的形體最肖似人體的曲線分量,也是公認最接近人體音聲的一種樂器,沉穩內斂的旋律敘述,很像是一位朋友的娓娓傾訴;獨自聆聽時,更像是自我內在音聲的吐納,營造出一個很和緩、充滿耐心的空間。

因此,巴哈的〈無伴奏大提琴組曲〉,始終是我沉澱心靈,作為一日之始的首選樂章,它能讓你從無限包容的旋律裡甦醒過來,這和我上瑜伽課時的「嗡卡呼吸」練習,頻率是如此相近——深吸一口氣,緩緩吐氣,並且發出「嗡……」的單音。

然而,樂曲的流動旋律更多,但一樣都是那麼簡淨放鬆,像專注於呼吸般,深具存在感;在許多焦慮的時刻,透過與琴的對話,彷彿得到了溫潤的撫慰!