說到端午節,你們會想到哪些習俗呢?例如包粽子、掛菖蒲與艾草、划龍舟、灑雄黃酒……等等,有這麼多關於端午的習俗,但這些習俗是怎麼來的呢?

圖/RM包

說到端午節,你們會想到哪些習俗呢?例如包粽子、掛菖蒲與艾草、划龍舟、灑雄黃酒……等等,有這麼多關於端午的習俗,但這些習俗是怎麼來的呢?

圖/RM包

文/章定 圖/RM包

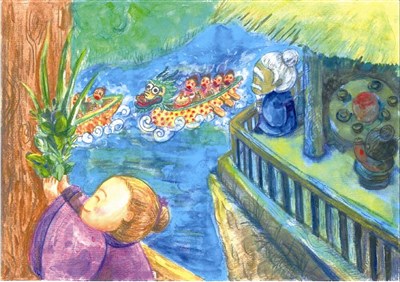

說到端午節,你們會想到哪些習俗呢?例如包粽子、掛菖蒲與艾草、划龍舟、灑雄黃酒……等等,有這麼多關於端午的習俗,但這些習俗是怎麼來的呢?有一種說法是,端午節原先是起源於古人對於「惡日」的禁忌,因為農曆五月正值仲夏,天氣正炎熱的時候,常有一些蛇、蟲、病媒蚊出沒,以及一些惡疾的盛行,因此古人視五月為「惡月」;而五月五日又是其中最不吉利的日子,所以古人會在這一天進行一些驅毒避邪的儀式。

當然,還有另一種說法是我們比較熟知的,將五月五日訂為端午節,主要是為了悼念春秋戰國時代,楚國的屈原以身殉國的事蹟。統整以上兩個說法,大概可以知道端午節習俗的由來,再回過頭來看殷堯藩〈端午〉這首詩,就會有更深刻的認識哦!

殷堯藩說:「少年佳節倍多情,老去誰知感慨生」,他想起年少時過端午節慶,總是興奮與歡欣的,但沒想到老的時候竟然生出了許多感慨。心中的感慨使他沒有過節的心情,於是他只好「不效艾符趨習俗,但祈蒲酒話升平」,不參與掛艾草消災避邪的習俗,只喝點菖蒲酒,聊聊現今社會的景況。但因景生情,使他又忍不住說:「鬢絲日日添白頭,榴錦年年照眼明」,五月的榴花每年總會紅得鮮豔,但是他的白髮卻一天天增多了。

殷堯藩所感慨的到底是什麼事呢?從這首詩的最末兩句總算得知答案了──「千載賢愚同瞬息,幾人湮沒幾垂名」,原來他所想的,是自己的年紀漸漸的大了,但內心仍有建功立業、垂名千古的遠大抱負尚待實現呀!

這一首詩,抒發了自己壯志未酬的情懷。各位在讀這首詩的時候,除了要了解有關端午節慶的習俗之外,也可以試著體會殷堯藩胸襟與抱負!或許我們還可以效法他的精神,他不因年華老去就偷安懈怠,反而更有「老驥伏櫪,志在千里」的高遠志向,這是不是很令人敬佩呢?