精進料理中,幾乎都是蔬菜和豆類製品,經過簡單調理,卻展現出食材本身的濃淡甘甜。我想,能嘗到每一樣菜的原味,其中的真意應該就是禪的具體況味。

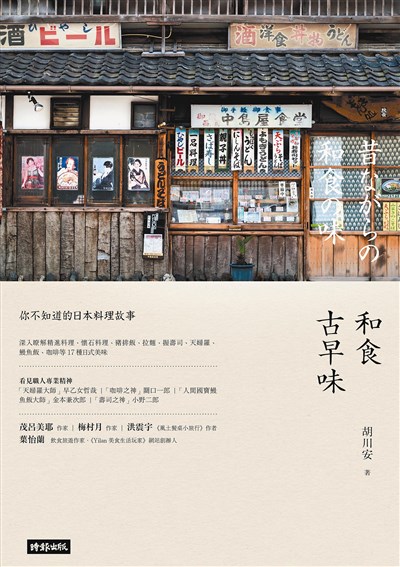

圖/胡川安(時報出版社提供)

精進料理中,幾乎都是蔬菜和豆類製品,經過簡單調理,卻展現出食材本身的濃淡甘甜。我想,能嘗到每一樣菜的原味,其中的真意應該就是禪的具體況味。

圖/胡川安(時報出版社提供)

精進料理中,幾乎都是蔬菜和豆類製品,經過簡單調理,卻展現出食材本身的濃淡甘甜。我想,能嘗到每一樣菜的原味,其中的真意應該就是禪的具體況味。

圖/胡川安(時報出版社提供)

精進料理中,幾乎都是蔬菜和豆類製品,經過簡單調理,卻展現出食材本身的濃淡甘甜。我想,能嘗到每一樣菜的原味,其中的真意應該就是禪的具體況味。

圖/胡川安(時報出版社提供)

文與圖/胡川安(時報出版社提供)

精進料理中,幾乎都是蔬菜和豆類製品,經過簡單調理,卻展現出食材本身的濃淡甘甜。我想,能嘗到每一樣菜的原味,其中的真意應該就是禪的具體況味。

宗教與飲食之間的關係相當密切,重點通常落在飲食的禁忌上,人類學家哈里斯(Marvin Harris)抱持唯物論的觀點,從生態、人口和經濟等理論,詮釋飲食和文化之間的關係,想找出所有禁忌之後的一套邏輯、一種解釋方法,我則對於各文化的差異性、多樣性和豐富性感興趣,特別是宗教與「美味」的關係。

美味,是感官提升、是豐富的味覺體驗、是文化與人的溝通。透過宗教呈現美味關係是日本料理非常重要的精神之一,特別是「精進料理」和「懷石料理」。

什麼是精進料理?

佛教傳進日本之後,對於飲食最大的改變就是禁止食肉,以素食為主。六七五年,天武天皇詔令禁止僧侶食肉,只能以簡單的蔬菜、醋、鹽和醬(後來發展成醬油)等調味。

平安時代中期的重要史料《枕草子》,將僧侶所吃的食物稱作「精進もの」,精進料理得名於佛教的「八正道」:正見、正思維、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。精進的目的在於斷惡行、修善行、去除雜念、一心向佛。

禪寺為佛門清淨之地,無處不蘊藏著禪味,甚至連飲食都是禪機的表現。精進料理不在追求飲食的精緻,而是必須帶著修行的心去體驗食物最本真的味道。

本來由中國所傳入的精進料理,經由日本僧人的改造,順應當地味覺習慣,逐漸轉化成日本料理的重要部分,現今的懷石料理也是由精進料理而來。

有人將精進料理視為日本料理的原點,因為必須遵守戒律,不食肉、不浪費,發揮食材本身的味道,也由於只食用當季的蔬菜,所以是相當注重季節感的料理。

精進料理主要是在鎌倉時期發展出的一套飲食規範,形塑出獨特的味覺與調理方式。這一時期的禪院茶禮與精進料理、懷石料理的形成有很大的關係。對於精進料理影響最大的人物是道元禪師,他在《赴粥飯法》中指出「吃」的重要性:「法即是食,食即是法……此食乃法喜禪悅之充足處。」

禪師的想法很簡單,即生活中的一切都是禪意的體現,因為佛法不外乎生活,日常的實踐都可以是法的展現。