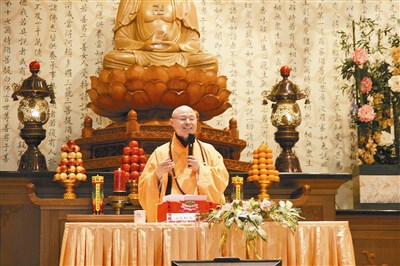

心定和尚

心定和尚

文/人間社記者吳仕英

佛光山泰華寺住持心定和尚,上周福慧家園共修會主講「苦與樂」。心定和尚指出,佛教是追求快樂的宗教,釋迦牟尼佛因看到世間有很多苦,心生悲憫,想要追求方法來解決人類的痛苦,所以出家尋求真理,並發現因果及緣起法,明白苦是因緣聚集,同時找到滅苦的方法,可以讓人身心自在,離苦得樂。

佛陀在靜中思考,發現生是因,老病死憂悲苦惱是果。人的記憶體,是引導投胎轉世的一股動力,因為心有認識、分別、決定的功能。心定和尚舉例,現代人養寵物,給牠吃好穿好,寶貝寵愛至極,一旦寵物往生,就會哭得死去活來。情愛,是我們快樂的原動力,也是悲傷痛苦的根源。

《雜阿含經》裡的佛陀是人間的佛陀,平易近人,親切慈悲;心定和尚特別舉雜阿含經第九一三經,有位村長請示佛陀:「現生苦是怎麼來,現生苦要如何消?」佛陀說明眾生所有憂苦,一切皆以愛欲為本,欲生、欲集、欲起、欲因、欲緣而生憂苦。「若無世間愛念者,則無憂苦塵勞患,一切憂苦消滅盡,猶如蓮花不著水。」

生活中的一切都會成為「習慣性」,很不容易改。心定和尚舉三個人去動物園遊玩為例,生意人看到的是門票若干,每日食物花費多少,收支能不能平衡。警察看到的是關獅子老虎的籠子牢不牢,安不安全。牙科醫生卻關心猴子、大象、獅子牙齒長短、大小的問題。這種「習慣性」的記憶體會影響到來生。

十二因緣,是佛陀證悟的真理,也是因果的法則,「無明」是苦的根源、是思想上的錯誤,也是行為的偏差,如果能夠解除,就可以得到真正的快樂。

心定和尚以一杯咖啡來形容因果關係,從一杯咖啡可以推想有咖啡粉、咖啡豆和咖啡樹。一杯咖啡是果,其他是因。反過來,看到咖啡樹卻不一定會有一杯咖啡可以喝,因為要因緣條件和合才能喝到。心定和尚強調:「凡事有果定有因,有因不一定有果」。一切苦都是情愛所引起,應了解色身是因緣和合而成,是無常、非永恆不變,若能隨緣心就自在,不會感受苦。只要心不隨境轉,即使身苦而心不苦。

又舉雜阿含經第一○七經說,佛陀為一位一百二十歲的那拘羅長者開示佛法,勉勵長者年紀老了,病痛是難免的,但是可以修學「身患苦,心不患苦。」那拘羅長者因此心開意解、臉色紅潤、神采奕奕。

心定和尚提醒大家,早晚課誦的〈般若波羅蜜多心經〉是佛經的經要。「行深般若波羅蜜」是佛的大智慧,「度一切苦厄」是佛的大慈悲。應該深思其中甚深的意涵,並在生活中實踐,所謂「從聞、思、修入三摩地」。

最後現場傳授「樂功修行」秘訣,即早晚時刻靜坐五分鐘,保持嘴角上揚,注意力集中在鼻端,「照顧呼吸」。如此不但能去除雜思妄念,身心也能保持輕安愉悅,不會變老。