金礦的結晶。圖/資料照片

金礦的結晶。圖/資料照片

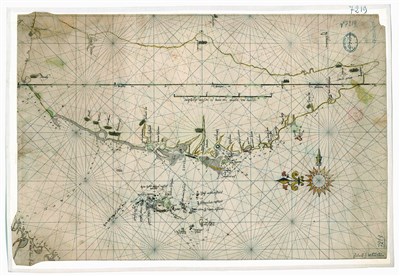

法國巴黎國家圖書館典藏的「手繪台灣海圖」,描繪出一條傳說中的黃金河Danau Rievier。

圖/史前館提供

法國巴黎國家圖書館典藏的「手繪台灣海圖」,描繪出一條傳說中的黃金河Danau Rievier。

圖/史前館提供

【本報綜合報導】早在數百年前,「台灣有條黃金河」的傳聞吸引荷蘭人千里尋金,荷蘭人據台約十年後,體認到必須更深刻認識台灣,以確保在台的軍事、經濟優勢。他們既希望盡快驅逐占據台灣北部的西班牙人,更渴望找到傳說中的黃金河。

台灣古地圖協會前理事長、南天書局發行人魏德文說,荷蘭人聽說台灣東部蘊藏金礦,從一六三八年起多次派人到東部探查黃金的下落,最後在Terraboan哆囉滿(推斷在今花蓮新城鄉、立霧溪一帶)找到金礦,卻因含金量不高,放棄開採計畫。「這可能是台灣歷史上最神祕的產金地」,魏德文說,當年開採黃金很機密,荷蘭人就連繪測地圖也嚴格管控,工作人員在測繪過後須繳回測繪圖。荷蘭人在東部探尋黃金多年,一六五三年測繪完成地圖,百年後才出版。

荷蘭人費盡心思、沒在台灣找到真正的大金礦。清代台灣巡撫劉銘傳帶領工人修建鐵道時,意外在七堵的基隆河床發現砂金,淘金者沿河上溯金瓜石發現黃金礦脈,就此揭開台灣的黃金時代。

劉銘傳揭黃金時代

魏德文說,荷、西都曾統治過基隆,卻沒發現基隆的背面就是盛產黃金的金瓜石。捨近求遠的荷蘭人雖然黃金夢碎,卻因而留下了一批珍貴的台灣地圖,以及探金過程的報告文書。另一張法國巴黎國家圖書館典藏的「手繪台灣海圖」,在台灣的東北部地區畫著一條傳說中的黃金河Danau Rievier,證明荷蘭人尋找黃金河的努力確有初步成果。

而這些重要的地圖都成為史前館策畫、將在元月中旬登場的「尋找東方金銀島─看見台灣四百年前東部村社」的重要展品之一。

荷蘭人矮我們一截

沒找到黃金的荷蘭人,在十七世紀雖然高人一等,卻比當代台灣人還矮。著名的「熱蘭遮城日誌」,記載當時的歐洲人平均身高不到一七○公分,而當時的福爾摩沙(台灣)人竟比荷蘭船員高出半個頭。這可由台灣的出土人骨印證書上記載。

梅花鹿曾到處都是

台灣盛產鹿有圖為證,國立台灣圖書館典藏的清代「番社采風圖:捕鹿」,描繪了平埔族原住民滿山遍野獵鹿的景象。梅花鹿名揚海外,乃至荷蘭人開始殖民台灣以後,最早相中的「好生意」就是獵鹿。

從一六三四年到一六三八年,從台灣輸出到日本的鹿皮從十一萬張成長到十五萬張。一六四○年,鹿皮外銷的張數更高達二十萬張,創下荷屬東印度公司據台以來最佳的銷售數量,也迫使梅花鹿大量消失;經過多年的復育,現在梅花鹿終於又能盡情在大片的草原上奔跑。