茶來茶去

茶陶禪境邁向學術殿堂

圖/吳德亮

茶來茶去

茶陶禪境邁向學術殿堂

圖/吳德亮

文與圖/吳德亮

二○一五年十月起在日本播出,由台灣觀光局斥資拍攝的旅遊宣傳短片,不僅請來赫赫有名的日本巨星木村拓哉代言,還請來國際知名導演吳宇森掌鏡,節奏輕快而優美,在日本播出後深受好評。而眼尖的網友也發現,木村在台泡茶使用的水方,即為台灣陶藝家吳孟純的作品。沒錯,木村拓哉泡茶的橋段,正是由兼具茶藝師身分的吳孟純現場指導,而茶席設計與所用茶器,也都是她所備妥。

吳孟純說她小學就喜歡自編故事畫起四格漫畫,國高中時面對升學壓力,也往往用色鉛筆手繪插圖來抒解。不過大學念的卻是理工:先是依志願序進入成大土木工程系,一年後想轉系讀自己興趣所在的工業設計,卻陰錯陽差地錯過了術科考試,大哭一場後自我療癒轉入材料科學,沒想到這一轉卻讀出了興趣。畢業後繼續留在成大念研究所,取得材料科學碩士後,也曾在奇美與光寶兩家科技大廠擔任工程師多年。

很難想像這樣一位「科技人」會瘋狂愛上茶,更進一步投入陶藝創作的世界。不同的是她從不以閒適地品茶為滿足,利用下班時間進入陸羽茶藝中心學茶,也不改以往的科學求知精神,硬是要把茶湯口感、韻味、回甘等「感覺」,精準紀錄分析成一個個明確的數據,茶藝相關學科也堅持追根究底,到處尋求確切資料佐證,果然幾個月就如願以第一名成績取得當屆泡茶師資格。

一頭栽進陶藝的世界,原本只是希望從各種茶器的器型、材料、燒成溫度、釉色等深入探索茶湯變化的奧祕,卻喚醒了體內沉睡已久的藝術創作情懷,因此毅然辭去人人稱羨的科技新貴工作,開始拜師學陶,從台灣岩礦出發。

儘管茶碗在抹茶道盛行的日本較為風行,台灣除了有人喜歡將煮沸的普洱熟茶以大碗品飲外,用碗泡茶的人並不多見,因此茶碗在台灣,通常僅作為乾泡法的水方,而茶器產業也較少茶碗的產製。不過吳孟純卻對茶碗情有獨鍾,她說許多壺藝家都有茶碗的創作,只是造型大多相同,差異往往僅在土胚與質感、觸感之間。因此希望能透過材料科學的精準測試,在台灣豐富的岩礦種類中,就胎土厚薄、造型曲直、釉色變化等,針對不同茶品影響的茶湯表現,尋求最大公約數。

吳孟純說一把好壺不僅要能軟水、改變茶湯口味,還會因壺中礦物元素的差異,而影響茶湯質量,將茶的苦澀轉為中性、變得柔順,讓人能夠喝得更健康。因此經多次高溫氧化還原,在熔點達攝氏一二五○至一三○○度的高溫還原下,大量的共熔現象也會使得土胎質地更加堅硬,呈現光芒的質感。

日本知名暢銷作家村上春樹曾說「現代小說家必須多少超越現實主義」,其實作為現代陶藝家,也應作如是觀吧?細看吳孟純的茶碗近作,果然也不斷超越現實,無論胎壁或內緣都有繽紛飽滿的色澤變化,有時宛若星空般的深邃,有時則如敦煌的飛天,更有如花朵盛開的猛豔,而探向下方深邃的水色,也拿捏得恰到好處。由巧入拙的造型,簡潔中透出的水紋筆觸,更能彰顯生活禪的趣味,也接近文士茶的境界了。

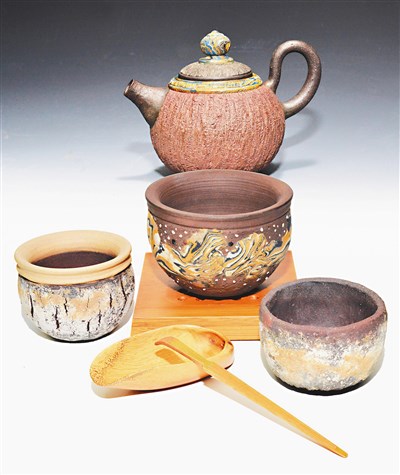

再看她的茶壺新作,細密的筆觸在壺身展開合縱連橫的氣勢,湧向宮廷壁畫般繽紛的口緣,再向深沉的壺蓋集結。色彩奔放的壺鈕則在藍與黃、黑與白之間,藉著釉彩的流動變幻光影,無限延伸觀者的想像與視野,更為行茶品茶之間,增添另一抹驚奇與想像。

二○一五年開春,我在華山文創園區「台北紅館」策辦「台灣新文人茶器名家大展」,吳孟純也受邀參展。當時還擔任行政院農委會「茶業改良場」場長的台大教授陳右人,對她左手瀹茶、右手捏陶,以及材料科學的研究基礎,特別感到讚賞。因此在他的鼓勵下,吳孟純考取了台大園藝系博士班繼續深造,將茶與陶相互之間的影響,正式提升至學術研究的領域。希望不久之後,我們看到今天不同材質、不同茶器,所沖泡或貯藏的不同茶品,經由她的努力,能帶給愛茶人與消費大眾更精確的論述、佐證與數據,讓茶人不僅能喝得更安心,還能依自己對茶品的不同偏愛,挑出最適合自己的茶器,拭目以待了。